2021年6月9日更新:「一般的確実性(法的安定)と具体的妥当性(正義)と法的思考力の話」

こんちは!かずだ!

判例は実務を支配するといわれ、また司法試験でも判例の知識をかなり重視して問われている。

そのため、判例の判断を絶対視する受験生や実務家が多くみられる(特に、新司法試験世代)。

しかし、判例って実はそこまで強い拘束力がないんだよ。

そこを早いうちにわかってないと、

- 法曹になってから未知の問題にぶつかった時、応用力が養われておらず、「これだから最近のわかいもんは‥」とベテランに言われてしまう。

- また、悪い判例を乗り越える必要がある場面になったとき、まったく力を発揮できず、歴史を変える千載一遇のチャンスを逃してしまい、うだつの上がらない法曹人生を過ごしてしまう。

そこで、今日は、そもそも判例とは何ぞやってとこから、判例の拘束力の根拠、その力が弱い事、それを乗り越える能力がないと実務でヤバイし、日本の司法もヤバイことを、ばっちり論理的に説明する。

最後までついてきてくれ!

なお、参考文献は以下によった。

目次

判例とは

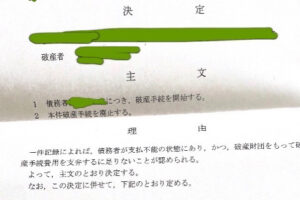

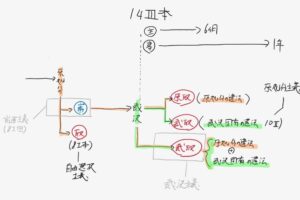

判例とは、①裁判所が個々の裁判の②理由の中で示した法律的判断をいう。

① 裁判所が個々の裁判の中で示したものであること

まず、学者の「〇〇説」に相当する、個々の裁判の根底・背後にあると思われる一般的な考え方は判例ではない。

これは、

- 裁判所法10条3号が、最高裁が大法廷ですべき裁判について、「憲法その他の法令の解釈について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき」を挙げていること、

- 民訴・刑訴規則が上告理由の中で判例違反を主張する場合には、「その判例を具体的に示さなければならない」としていること(民訴規則192条・刑訴規則253条)

からわかる。

.jpg)

② 理由の中で示した法律的判断であること

判例とは個々の事件に対する(最高)裁判所の判断であるが、判例は個々の裁判における紛争を解決するという機能だけでなく、別の事件を裁判するときの先例となるという機能も認められる。

そのため、一般性を有した法律的判断であることが要請され、それは判決の理由の中で示される。

つまり、判決理由中の、他の事件の事実にそれを適用して、結論を直接に導き出せる部分を判例である。

俺達が「規範」と呼んでいる部分である。

たとえば、民訴法135条「あらかじめその請求をする必要がある場合」の解釈において最高裁が示した、以下の部分である。

②損害賠償請求権の成否及びその額をあらかじめ一義的に明確に認定することができ、この権利の成否について債務者に有利な事情を債務者が後に請求異議訴訟(民事執行法35条)により立証するとしても不当とはいえないときは、

訴えの利益は認められる

これに対して、

- 事実認定や慰謝料の算定、刑の量刑などの当該事案かぎりの具体的判断は、判例とはならない。

- また、上記規範部分の正当性を論証するために、趣旨を引用している部分(26頁ないし28頁)は、判例ではない。

趣旨は他の事例にあてはめたときに、なんらかの結論を導き出すものではないからだ。

以上のような、判決理由中の一般性・直接性を有しない部分を傍論といい、判例と区別される。

判例の拘束力の意味・根拠~判例の拘束力は事実上のもので弱い!~

判例は法でなく、国民・法曹を直接拘束しない

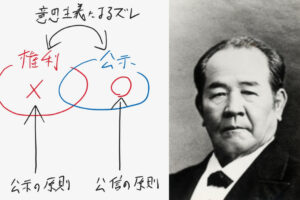

成文法主義をとる我が国において、判例は法ではない。

そのため、判例の拘束力は、以下のように、法と比べて強いものではない。

すなわち、法は国民や日本にいる外国人等に広く拘束するのに対し、判例に拘束されるのは(下級審の)裁判所である(裁判所法4条)。

だから、弁護士や検察官、もちろんその他国民は、判例に拘束されていないのである。

しかも、同条の「上級審の裁判所の裁判における判断」とは、すでに下級審の裁判に対し控訴ないし上告がされた場合において、当該事件について上級審がした判断が、当該事件を審理した下級審の裁判所を拘束することを意味しているにすぎない(当該事件限り)。

だから、下級審の裁判官が最初に判断するときは、判例に従わなければならないい義務はない(憲法76条3項参照)。

これは、憲法に保障された、裁判官の独立の保障の現れである。

第七十六条

③ すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

裁判官の独立の保障V.S法の下の平等

そうだとすれば、裁判官は判例に囚われず、いくらでも自由に判断していいとなりそうであるが、そうではない。

上述のように、判例には他の事件の先例となる機能が現実として認められているのである。

この先例となる機能の根拠ってなんだろうか。

それは、法の下の平等(憲法14条)である。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

すなわち、過去から現在にかけて、きわめて多数の裁判官がいて、それぞれ同じような事件について裁判をしている。

そして、裁判官とはいえスキルも価値観もそれぞれなのだから、ほっとくと同じケースでも一方は勝ち、一方は負けることになってしまい、法の下に平等とは言えなくなってしまう。

そのため、なんらかの方法によって裁判官の判断の一体性を確保する必要があるのである。

最高裁判所による事後統制

もっとも、裁判官には、上述の裁判官の独立が憲法上保障されているのであって、行政のように事前統制(あらかじめ通達などにより法令の取扱い方法を決めておく)ができない。

そこで考案されたのが、事後統制、すなわち三審制による最高裁判所の統一的判断である。

すなわち、判例があるケースにおいて、下級審で判例と違う判断がされた場合、上述したように上告理由となるのであって、最終的には最高裁判所によって判断を統一することができる。

このような事後統制により、裁判官の独立を確保しつつ、法の下の平等の調和を図っているのである。

そして、この事後統制というシステムが、判例の事実上の拘束力を生み出している。

事実上の拘束力

下級審裁判官への事実上の拘束力

事後統制というシステムにより、判例と異なる裁判をしても、最終的に最高裁で是正されてしまうので、下級審で判例と異なる判断をしても訴訟資源のムダとなるし、また当事者を長時間裁判所に拘束してしまい妥当でない。

そこで、裁判官には、司法全体の調和を忘れず裁判をするという「善良なる司法官の注意義務」があると解される。

具体的には、裁判官には、当該事件と類似したケースで適用された判例を知り、最高裁のするであろう判を予測してそれを踏まえた判決をする注意義務を負っているのである。

そして、この「善良なる司法官の注意義務」が、上述した憲法76条3項の「良心」に含まれるのである。

ここに、判例には裁判官を事実上拘束する、という効果があることがわかる。

弁護士・検察官への事実上の拘束力

そして、弁護士や検察官は、裁判官に対し自己の期待する裁判を求める立場であり、その裁判官は上述のように判例に事実上拘束されるのであるから、判例を全く無視した議論をしても意味はなく、それよりは裁判官が依拠するであろう判例を前提にした訴訟活動をするのが実際的であり有効である。

そのため、弁護士や検察官も判例を踏まえざるをえなくなり、ここに同人らに対する事実上の拘束力が認められるのである。

国民への事実上の拘束力

判例は法ではないのだが、判例に依拠した判断が繰り返されると、法曹・そして一般の国民に、当該判例に対するかなりの確信が積み上がってくる。

この確信は客観的な法ではないのであるが、国の構成員の主観的法意識としては定着しており、これを法とは別の意味で、「判例法」と呼ぶことができる。

これは判例が、法曹だけでなく、一般社会も事実上拘束していることを示す。

もっとも、刑事事件は「法律なければ裁判なし(憲法31条)」があるから、判例による裁判を行うことは許されない。

しかし、民事においては、判例法が重要な役割を担い、一般社会においても重要な役割を担うことがある。

そして、それが明文として法に昇華するケースもある(仮登記担保など)。

帰結

以上のように考えると、次の事が明らかになる。

- 判例の拘束力とは、下級審裁判官という地位に基づく事実上の拘束力であり、それが他の法曹・一般社会に波及している。

→この拘束力は、法の下の平等を図る必要性および、最高裁による事後統制によれば裁判官の独立保障を害しないという許容性から生じた「善良な司法官としての注意義務」に基づくものであり、直接的の法的根拠はない。 - 真の意味で拘束力があるのは、最高裁の判断にかかる判例だけである

→最高裁の判断を予想する際の材料となるのは、最高裁判所の判例以外になく、下級審の判例はあくまで参考資料である。 - 上記拘束力は、絶対的なものではない

→上記のように、判例の拘束力の根拠は、最高裁は判例と同様の裁判をするだろうという下級審裁判官の予想にあり、通常はそう予想してもよいのであるが、具体的な事案いかんいよっては最高裁も違う判断をすると予想・期待できる場合があり、その場合は判例は下級裁判所の裁判官を拘束しない

以上から、判例の拘束力は法と比べてかなり限定されており、弱いものだとわかってもらえたのではないだろうか。

そして、実は、この「弱い」にはレベルがあるのだ。

この点、さらに深ぼってみよう。

もっと弱い判例とは

以下、判例の弱さを判断する、5つの視点を授けよう。

これらは判例の「安定性」が低く、正当性が不確実であり、判例変更の可能性があると認められるものである。

- その判例が長年にわたって繰り返され、いわゆる「確立した判例」になっている場合は比較的強く、これに対して1回だけで、特にかなり以前に出されたものしかない場合は、拘束力は弱い

- 同じ最高裁の判断でも、大法廷より小法廷の方が弱い

- 裁判官全員一致の判断の場合は比較的強く、そうでないもの(反対意見があるなど)は弱い

- 学者・実務家の異論・反論がある判例は弱い

- 裁判において明示的に論点とされていない判例は弱い(たとえば刑事事件で破棄自判したときの法令の適用など。十分議論されていない)

3の反対意見がある場合の具体例について、下記事で詳しくわかりやすく述べている↓

判例は絶対的なモノではない

以上のように考えると、下級裁判所の裁判官として、自分の抱えている事件について判例がある場合、それが上記の強い判例であるとき、それに従って判断すべきことになるし、それが通常である。

しかし、時としては、最高裁にそれとは違う判断をすることが相当だと認められ、その判例が維持される蓋然性が高くない場合もないわけではない。

そのようないわば例外的な場合には、下級審の裁判官として従来の判例と反する判断をあえてすることは許されるし、むしろそれが望ましい態度だといえる。

なぜなら、説得力のある理由付けをもってした下級審の裁判が最高裁の判例変更を促すというのはありうることであり、またそれは判例の「良き発展」に資するからである。

裁判官は、判例の判断を進んで自己の判断とするものであり、また時としては判例と反する判断をすることによってこれを動かしていくこともあるという、きわめて主体的な存在なのである。

裁判官が判例と反する判断をすることの正当化根拠として、著者中野 次雄は上記のように、下級審の裁判が最高裁の判例変更を促しそれが認められることで、判例の「良き発展」に資することを挙げた。

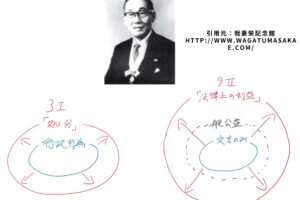

しかし、より本質的には、個々の裁判においてはその事案において正義を実現することが最も大切なことであり、一般的確実性(判例の安定性の保持)よりも優先される、ということがいえるはずである(この点は著者も認めている)。

たしかに、法とは正義だけでなく法的安定もその本質であるが、法的安定とは、恣意的で不当な判断を防止し、正義に合致した結論を万人に平等に保障することを目的とするものである。

つまり、法的安定も結局は、正義追求の要請の中に含まれる概念なのである(正義を安定的に平等に適用する)。

そうであれば、裁判においては形式的に「判例があるから」といって機械的に判例を適用したり、また「判例がないから」といって機械的に当事者の法的主張を排斥するのは、法的安定の本質をわかっていない者の態度である。

法の担い手であり、かつ人権保障の最後の砦である裁判官としては、

- 当該事案にあてはまる条文・判例を把握して、それを正確に適用をする態度を大前提としつつ、

- さらにそこから導かれた形式的な結論を「正義に合致しているか」という観点から実質的にチェックすべきであり、

- 正義が損なわれているなら、条文・判例とは異なる判断をする必要性・その判断が恣意的な判断でなく許容されることを論証することで、正義を探究すべきである。1

このような

- 条文・判例を理解し事案に正確に適用できる能力

- 具体的なケースごとの正義を見出せるバランス感覚

- その判断を支える必要性・許容性を説得的に論証する能力

は、裁判官だけに要請されるものではない。

裁判官を説得する立場にある、弁護士・検察官を含め、法を扱うすべての者が意識的に持ち・養い続けるべき最も大切な能力である。

これを、俺は「法的思考力」と定義する。

判例はみんなでつくる!

以上のように、判例は、それが強いもの弱いものかという形式的な面からだけでなく、従うべきか従うべきでないか、正義という観点から実質的に判断する必要があるのある。

そして、その正義は、自分の判断一人だけの判断だと独善的になり、危険である。

他人の力を借りよう。

それは、

- その分野のスペシャリストである学者が考え抜いた学説

- 友人や仲間からの意見

- 対立当事者の主張や反論

などによるものである。

そして、当事者がそのようにして練りに練った主張を懐深く受け入れ、また自分でも当事者主義の範囲内で正義を追求しようとする裁判官の器の大きさが最も大切である。

.jpg)

判例の本質をわかっていないお前の見解が独自の見解だよ。

実質的・具体的な判断をする風潮に変えないと、日本の司法はヤバイ。

「考える法曹」が日本には必要である。

そして、このような「風潮」を作り、俺が言う法的思考力を持った法曹を作っていくには、司法試験をどのようなものにするかが何より大事である。

この点については、後日話そう。

今日の話をまとめると、

- 判例の拘束力とは、下級審裁判官という地位に基づく事実上の拘束力であり、それが他の法曹・一般社会に波及している。

→この拘束力は、法の下の平等を図る必要性および、最高裁による事後統制によれば裁判官の独立保障を害しないという許容性から生じた「善良な司法官としての注意義務」に基づくものであり、直接的の法的根拠はない。 - 真の意味で拘束力があるのは、最高裁の判断にかかる判例だけである

→最高裁の判断を予想する際の材料となるのは、最高裁判所の判例以外になく、下級審の判例はあくまで参考資料である。 - 上記拘束力は、絶対的なものではない

→上記のように、判例の拘束力の根拠は、最高裁は判例と同様の裁判をするだろうという下級審裁判官の予想にあり、通常はそう予想してもよいのであるが、具体的な事案いかんいよっては最高裁も違う判断をすると予想・期待できる場合があり、その場合は判例は下級裁判所の裁判官を拘束しない

判例の拘束力は弱い。

みんなで、自分の頭で考えて、正義を追求しよう。

それが、日本の司法の絶えざる改善と、その利用者の利益に繋がっていくのだ。

では、また!

コメントを残す