(2021年5月24日追記:請求原因・主要事実・要件事実の違い)

オス!オラ、かず!

突然だが、

- 訴訟物の定義、あいまいなんだよ~(請求とどう違うん?)

- 既判力の作用する範囲・重複訴訟の禁止の作用する範囲、関連性あるのはわかるけど、異同が全然整理できてない…

- 既判力の論文問題で未知の問題がでたときに、どうも論理が甘い気がする…

という方はいないだろうか。

民訴ってすごいシステマチックだから、定義をしっかり理解してイメージできないと、その後の論理もあやふやになってしまうんだよ。

.jpg)

逆に、定義をバッチリ押さえてイメージもできて、自信をもっていると、それを軸にしてどんどん理解が進む。

それに趣旨などを踏まえた実質的判断ができるようになれば、未知の問題に対処できる。

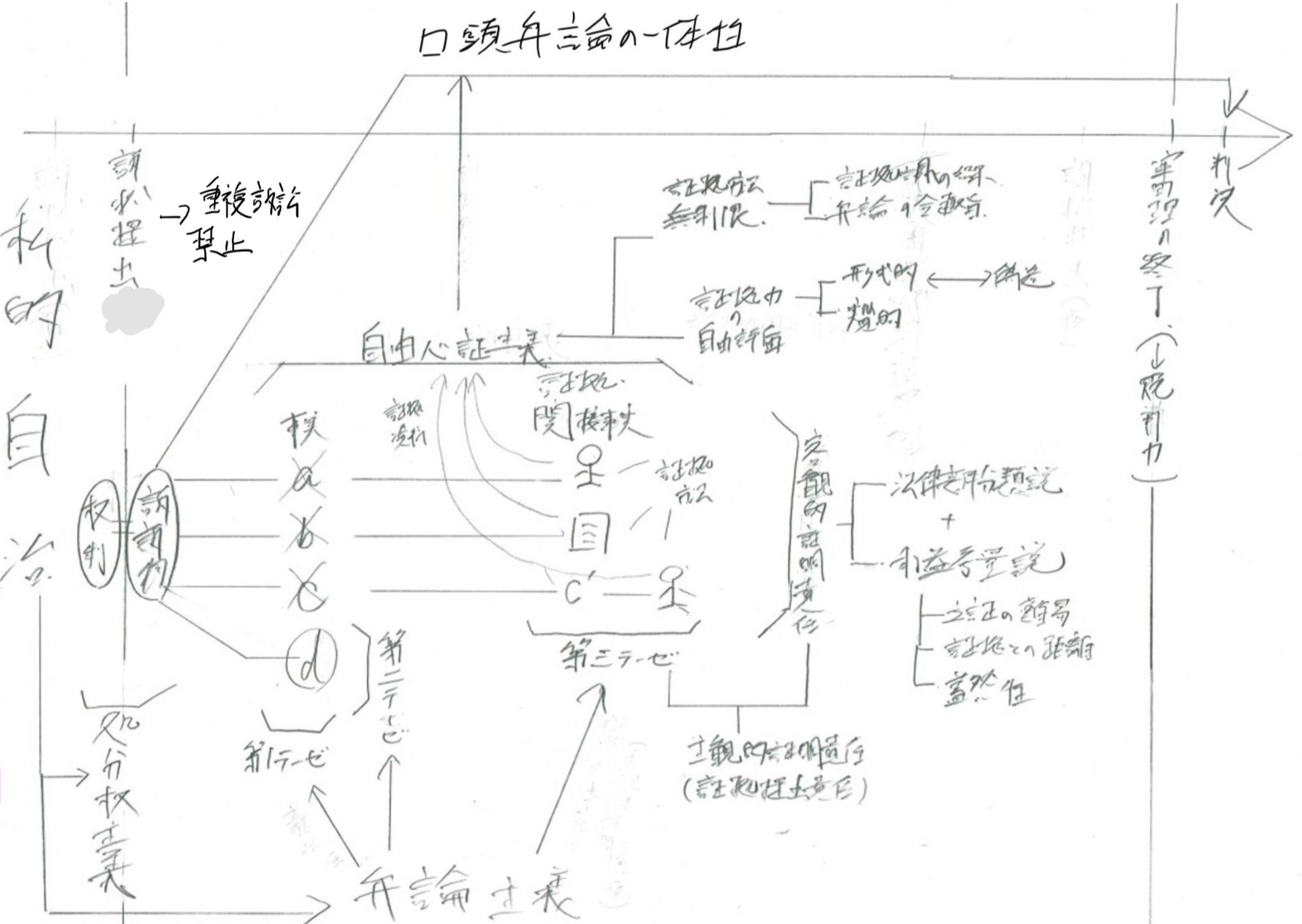

だから、今回は、ホントの基礎の基礎、訴訟物とは何ぞやというところをバチっと抑え、その訴訟物の定義を完璧に使いこなせるようになり、既判力と重複訴訟の禁止をまとめて押さえてしまおう!

.jpg)

お約束しよう。自信作・力作だよ。

さあ、さっそく訴訟物ってなんぞやってとこからはじめよう。

目次

訴えと請求と訴訟物の違い

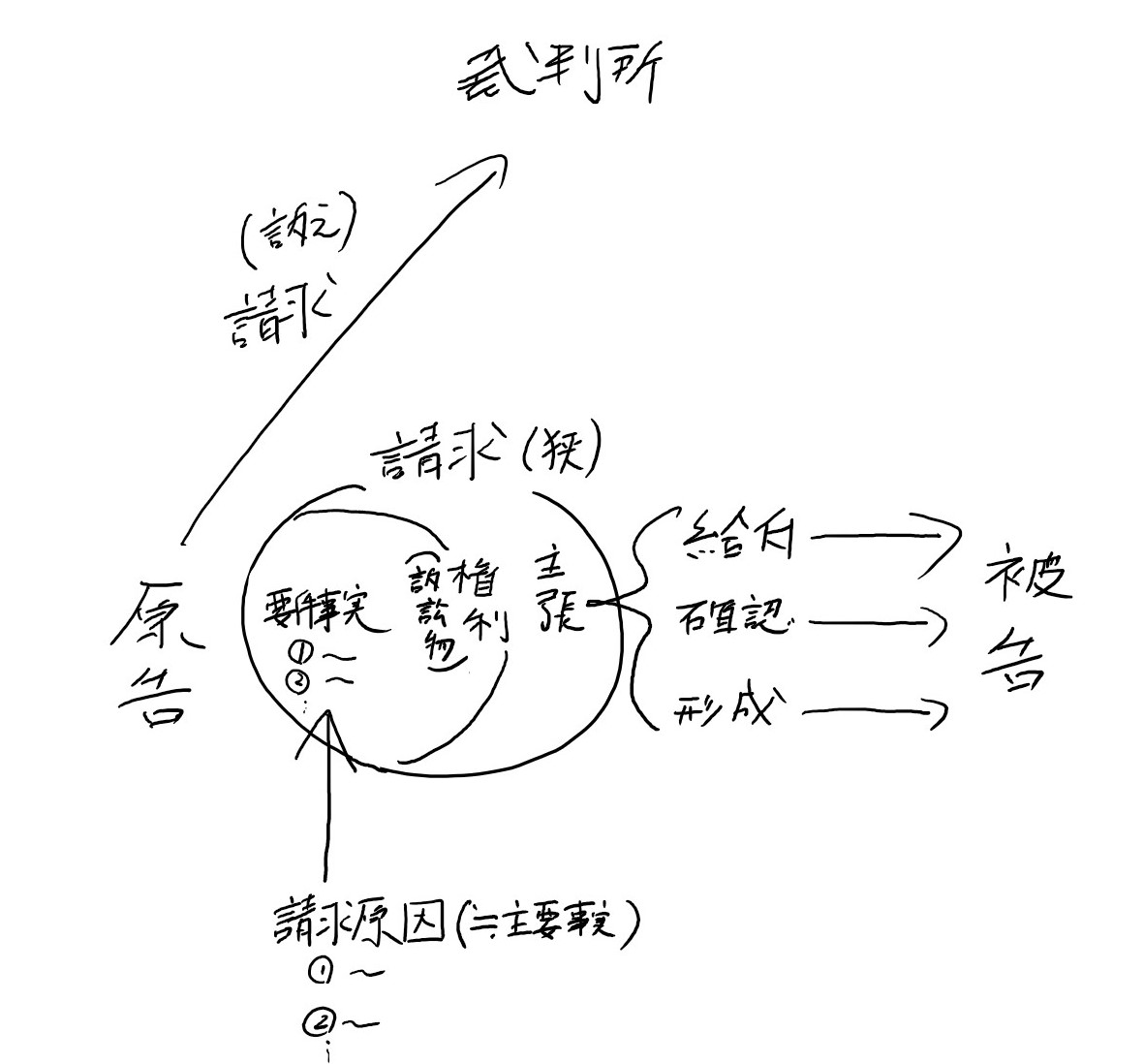

訴えとは、裁判所に対して審理及び判決を求める原告の訴訟行為をいう。

訴えは、①被告に対する権利主張(狭義の請求)、②裁判所に対する①の審判要求を内容とする。

①②を合わせて、広義の請求という。

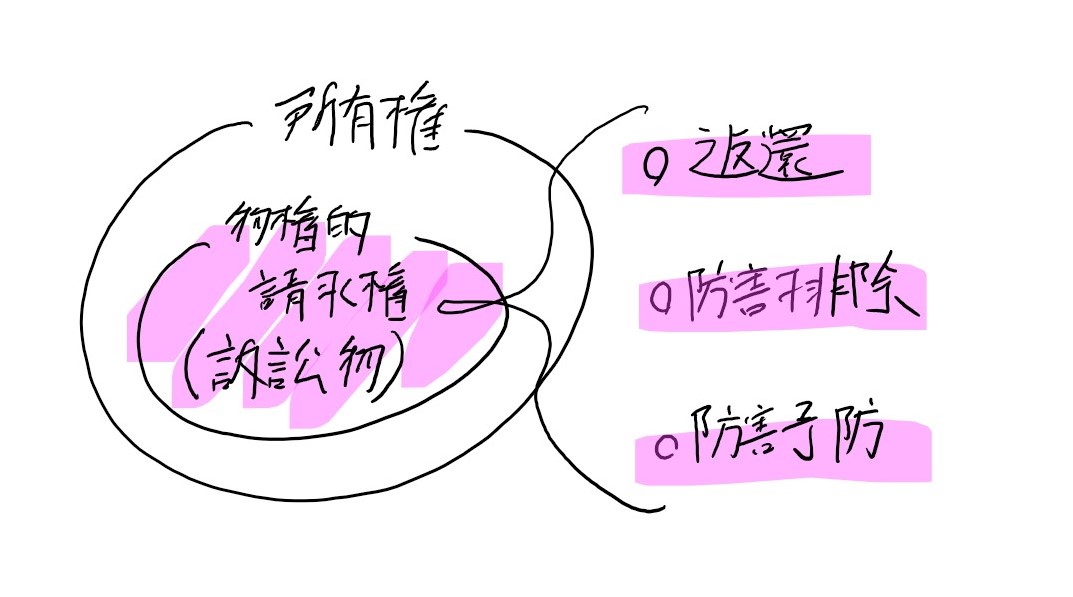

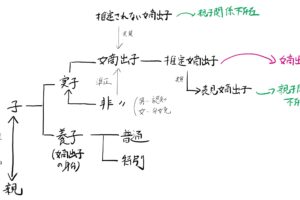

訴訟物とは審判対象となっている実体法上の権利または法律関係そのものをいう(旧訴訟物理論)。

つまり、上記「権利主張」の中の、「権利」の部分である。

.jpg)

そして、「主張」の部分は、被告にその権利そのものを主張するという意味だけでなく、これを具体化した「訴えの種類」に対応しており、給付の訴え(給付請求権の主張)、確認の訴え(権利の存在または不存在の主張)、形成の訴え(法律要件に基づく権利の変動の主張)の区別がある。

この請求、訴訟物の定義は、民訴だけでなく民法の問題を考える上でも通用する、民事系の問題を解くテンプレのようなものであり、骨の髄まで染み込ませておかなければならない。

例として、司法試験平成27年の民法の過去問を見てみよう。

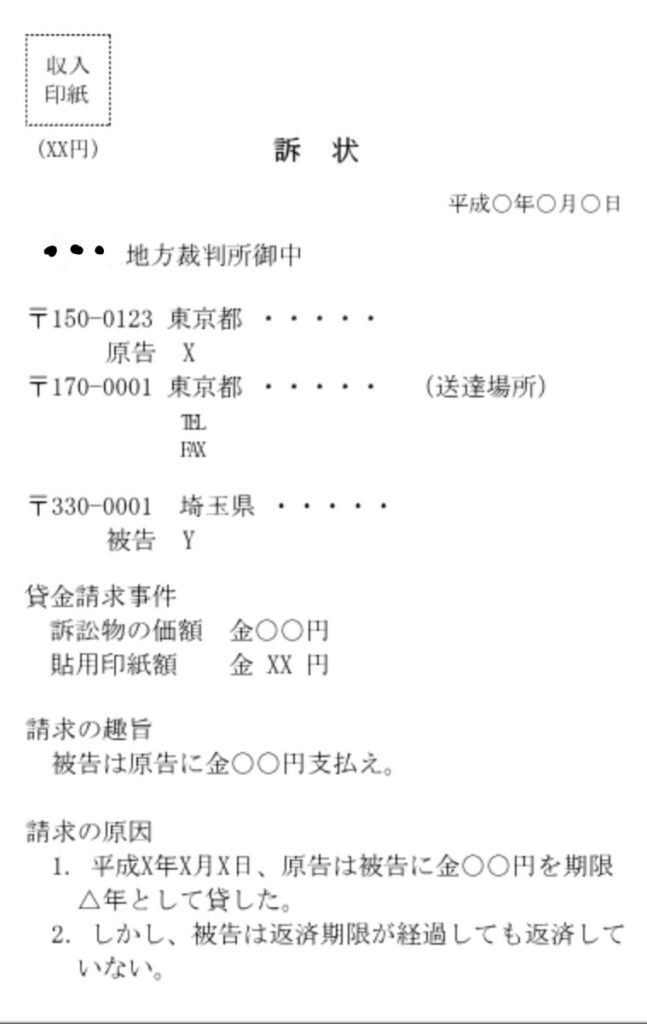

まず、請求は、訴状の請求の趣旨(民事訴訟法133条2項2号)に記載されるものであり、認容判決の判決主文となるものである。

引用元:民訴講義ノート

本問における請求は、「CはAに対し、材木①を引き渡せ」であり、給付の訴えである。

次に、この請求の中身である訴訟物をみると、「Aの材木①の所有権に基づく返還請求権としての引渡請求権」である。これが、本問で説明が求められる「Aの主張の根拠」となる。

.jpg)

そして、本問では、「根拠を説明」しろといわれているから、訴訟物たるAの所有権が存在する理由を具体的に説明しなければならない。

ところで、訴訟物は、請求原因の記載によって特定され、その存在あるいは不存在を理由づけられるものである(民事訴訟法133条2項2号・民事訴訟規則53条1項)。

請求原因、主要事実、要件事実の違いが分かりにくいから、ここで実務で使われている分類でしっかり覚えておこう(参照:「民訴講義案」、「要件事実の考え方と実務」)。

要件事実とは、実体法に定められた抽象的事実であるのに対し、上記のように請求原因は、訴訟物を特定しその存在あるいは不存在を理由付ける具体的事実である。

つまり、条文に書いてある要件が要件事実で、具体的な事件ごとに異なるその法律要件にあてはまる事実が、請求原因である。

ところで、主要事実という言葉もあるが、これは、権利の発生・変更・消滅という法律効果の判断に直接必要な事実である。

法律効果の判断に直接必要な事実は、法律要件にあてはまる具体的な事実であるから、主要事実と請求原因はほぼ同一とみて差し支えない。

ゆえに、本問において試験委員は、「君には、Aの材木①の所有権を基礎づける請求原因事実が挙げられるのかい?また、本問においてそれが存在するのか検討できるかい?(=「認められるか」)」と問うているのである。

ちなみに、本問の請求原因は、Aが材木①の所有権を有していること、②Cが材木①を占有していること、である。

以上を答案の骨組みとして、例えば以下のように、答案の冒頭や見出しを作り、各請求原因の存否について、具体的に検討をすることになる。

【設問1】Aは、Cにし、材木①の所有権に基づく返還請求権を主張し、その引渡しを請求する。

これが認められるには、①Aに材木①の所有権が存在すること、②Cが材木①を占有していることである。以下検討する。

1. ①Aに材木①の所有権が存在すること

…

…

…

2. ②Cが材木①を占有していること

…

…

のように検討するのである。

これで、請求と訴訟物の定義とそれらの具体的な内容についてわかってもらえたことと思う。

ここがしっかり定まっていると、以下検討する既判力が作用する場面と、重複訴訟禁止が及ぶ場面がスラスラ理解できる。

まず、既判力から見ていこう。

後述するように、既判力ありきの、重複訴訟の禁止だからである。

既判力が作用する場面

既判力とは

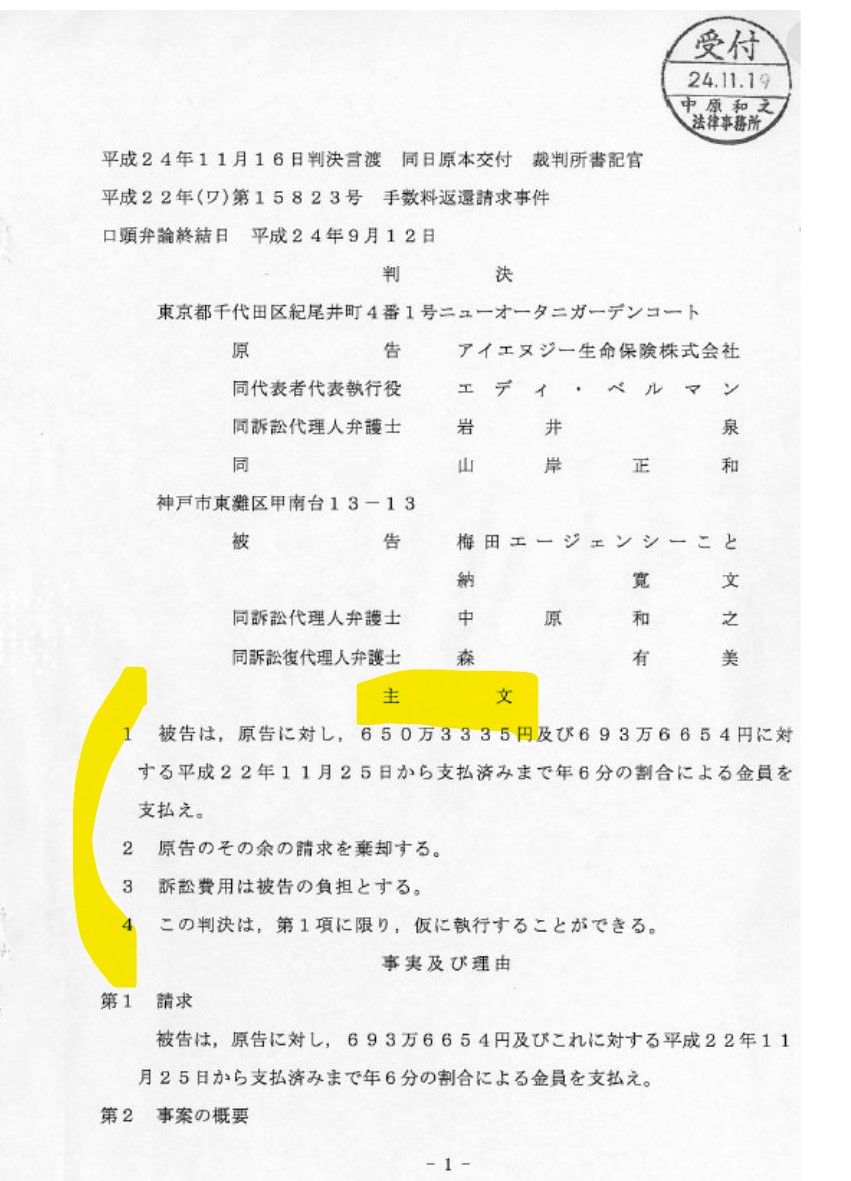

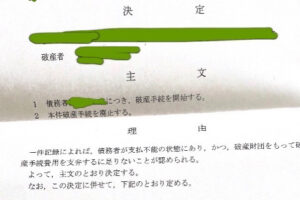

既判力(民事訴訟法114条)とは、確定判決の判断に与えられる拘束力をいう(高橋)。

より詳しく定義すると、「裁判が形式的に確定すると、その内容である一定の標準時における訴訟物の存否についての裁判所の判断が、それ以後、その当事者間において同じ事項を判断する基準として強制通用力を持つという効果」である(講義案)。

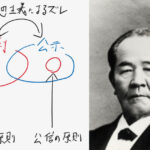

既判力の趣旨は、①紛争の蒸し返し防止という必要性、②前訴で手続保障が与えられたのだから、後訴で争えなくてもそれは自己責任である、という点にある。

既判力が作用する後訴とは

この点について、基本書(長谷部・高橋)は、いきなり1⃣前訴と後訴の訴訟物が同一の場合、2⃣先決関係にある場合、3⃣矛盾関係にある場合、と言い出すが、論理的ではない。

.jpg)

ここで、重複訴訟の禁止との共通性を見出せて、応用力がグンと上がる。

3つの類型を導く灯台は、やはり趣旨である。

すなわち、既判力は、当事者間で行われた前訴の審判対象について後訴での矛盾判断を防止しようとするのであるから、前訴と後訴に①当事者が同一であり、かつ②訴訟物が同一の場合に、既判力は及ぶことになる。

これが原則であり、1⃣上記「訴訟物が同じ場合」である(当事者が同じであることを、当然の事として含んでいる)。

まず、これを見ていこう。

1⃣ 訴訟物の同一

例えば、東京地裁において、XがYに対して、100万円の貸金返還請求をし、これが棄却され、確定した。

しかし、その後すぐにXがYに対し、横浜地裁に同内容の訴えを提起した場合である。

この場合、前訴と後訴の訴訟物が同一である(XのYに対する100万円の貸金返還請求権)。

したがって、後訴裁判所は、基準時(前訴事実審口頭弁論終結時。民事執行法35条2項参照)においてXにはYに対する100万円の貸金返還請求権はなかったという判断を前提としなければならず、Xの基準時前に存在した事由の主張・立証を排斥して(消極的作用)、判決をしなければならない。

.jpg)

他方、理由中の判断は訴訟物を基礎づける手段にすぎず、原則として既判力は及ばない。

引用元:主文に記載されている「訴訟費用」,「仮執行宣言」とは

また、XのYに対する100万円の貸金返還請求が認容され確定した後、YのXに対する前訴訴求債権にかかる債務不存在確認請求が提起されたとしよう。

両者の訴訟物は同一である(XのYに対する貸金返還請求権)。

.jpg)

これは、訴訟物を「権利」とせず、「請求」と捉えていることの表れである。

もっともその場合でも、次の矛盾関係で処理できるから、大過はない。

しかし、読み手を混乱させるし、自らの理論の精密さも低下させるから、反省してほしい。

したがって、既判力の趣旨があてはまり、後訴に前訴の既判力が消極的に作用する。

2⃣ 矛盾関係

矛盾関係とは、訴訟物のの同一性を満たさないが、前訴訴訟物について後訴で矛盾する判断を求める場合をいう。

XのYに対する甲土地の所有権確認請求が認容され確定した後、YのXに対する甲土地の所有権確認請求が提起されたとしよう。

まず、訴訟物について、前者はXの甲土地所有権、後者はYの甲土地所有権であって、異なるから、訴訟物は同一でない。

.jpg)

もっとも、これらは甲土地という同一物に対する所有権の帰属について、X・Yそれぞれが自らがその主体であるとして、その判断を求める矛盾関係にある訴えである。

したがって、①甲土地所有権の帰属主体について前訴と後訴で判断が矛盾するおそれがあり、②またこの点は共に主要な争点であるから、前訴において手続保障もなされている。ゆえに、既判力の趣旨があてはまる。

したがって、後訴に前訴の既判力が消極的に作用する。

.jpg)

この点について基本書では触れられていないのだが、真の理解のために大切である

3⃣ 先決関係

先決関係とは、後訴が前訴の訴訟物の存在を前提とする場合をいう。

例えば、XのYに対する甲土地の所有権確認請求が認容され確定した後、XのYに対する甲土地の所有権に基づく物権的妨害排除請求権としての明渡請求がされた場合を考えよう。

前訴と後訴では、訴訟物が異なる(前訴はXの甲土地所有権、後訴はXの甲土地所有権に基づく返還請求権)。

もっとも、後訴訴訟物(返還請求権)は、前訴訴訟物(所有権)の存在を前提としており、先決関係にある。この場合、➀既判力矛盾させてしまうと実体上の権利関係が混乱し、また終局的な紛争解決が図れない。

また、②返還請求権の有無は所有権の有無により定まるものであり、所有権の有無が主要な争点であるところ、これは前訴で争われ手続保障がされている。

したがって、既判力の趣旨があてはまるから、前訴の判断に既判力が生じる。

ゆえに、後訴は、前訴の既判力ある「Xが甲土地の所有権を有する」という判断を前提として、後訴の判決内容を形成しなければならない(積極的作用)。

既判力類似の効力(訴訟物の同一・矛盾関係・先決関係いずれにも該当しないが趣旨があてはまるケース)

判決理由中の判断への拡張(争点効)

次の判例の事例を見てほしい(最判昭和44年6月24日)

※簡略化している

YのXに対する、甲土地を買い受けたことを理由とする甲土地の所有権に基づく物権返還請求権としての明渡請求がなされ、これが認容された。

しかし、その後に、XのYに対する売買契約取を取消したことを理由とする所有権に基づく物権的妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記手続き請求がなされ、これが認容された。

後訴裁判所の判断は正しかったのだろうか?

訴訟物が同一かについて、前訴はYの所有権に基づく物権返還請求権、後訴はXの所有権に基づく物権的妨害排除請求権であり、異なっている。

したがって、訴訟物は同一ではない。

では、先決関係にあるといえるか。

先決関係は、前訴訴訟物が後訴の前提となっている場合であるところ、この関係にない。

では、矛盾関係にあるといえるか。

矛盾関係とは、同一の権利の有無が矛盾する場合であって、返還請求権と妨害排除請求権と同一の権利ではなく、異なる権利である。

ゆえに、矛盾関係にない。

したがって、後訴に既判力は作用しないとも思える。

しかし、これではYの下にあった登記とXの下にあった占有を交換しただけであって、なんら紛争は解決しない。

たしかに、上記妨害排除請求権と返還請求権は同一の権利ではないが、両者の根拠は前訴理由中の判断でなされた同一物の所有権である。

そこで、既判力の趣旨を踏まえ、実質的に矛盾関係にあるとして、理由中の判断につき、既判力類似の効力を後訴に作用させることはできないか。

既判力の根拠は、①矛盾判断防止による紛争解決の実効性確保、②それを許容する手続保障にあるのであるから、理由中の判断であっても、①②が認められる場合、信義則に基づき(民事訴訟法2条)、既判力類似の効力を認めるべきである。

本件についてこれをみると、妨害排除請求権と返還請求権は共に、所有権と不可分の権利であり、妨害排除請求権の有無を争った前訴では、所有権についても重要な争点として争ったのであり、手続き保障がなされたといえる(②)。

またこのような重要な争点についての判断は、矛盾判断を防止し紛争解決の実効性を確保する必要がある(➀)。

したがって、前訴・後訴は所有権の有無の判断につき実質的に矛盾関係にあるといえる。

ゆえに、信義則に基づき、前訴の理由中の判断における「Yに甲土地所有権があったこと」について既判力類似の効力を生じさせ、これを後訴に消極的に作用させるべきである。

したがって、後訴裁判所は「Yに所有権があること」を前提としなければならず、これと矛盾するXの主張・立証を排斥しなければならない。

.jpg)

趣旨がちゃんとわかっていれば、わかんない問題に対してそれなりの法律論を立てることができる。本質大事。

同じ結論を導く、もっとちゃんとした新堂の理論がある。争点効という(この判例では否定されてしまった)。

「争うことができた」場合への拡張(手続事実群)

次の判例の事案を見てほしい(最判昭和51年9月30日)

なお、後訴提起時に前訴から20年が経過していた。

後訴裁判所は、いかなる判断をすべきか?

訴訟物につき、前訴は買戻しに基づく所有権移転登記請求権(債権的登記請求権)、後訴は妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記手続請求権(物権的登記請求権)であり、異なっている。

矛盾関係、先決関係も認められない。

では、上記争点効の事件のように、理由中の判断の拡張はできるか。

前訴は買戻特約の有無が争点となっており、後訴は土地の買収処分無効にかかる所有権の有無が争点となっているから、理由中の判断における重要な争点について重なり合いはなく、判決理由中の判断を踏まえた実質的矛盾を観念できない。

しかし、前訴も後訴も、原告が請求していたのは「甲土地の取り戻し」であり、訴訟物を除いた請求レベルで矛盾する可能性を有するものである。

.jpg)

そこで、既判力の趣旨があてはまり、後訴に既判力類似の効力が及ぶのではないか。

既判力の根拠は、①矛盾判断防止による紛争解決の実効性確保、②それを許容する手続保障にあるのであるから、①②が当てはまる場合、信義則上、既判力類似の効力を後訴に及ぶと解するべきである。

本件についてみると、①「甲土地の明渡し」という訴訟物を除いた請求レベルに矛盾が生じおり、後訴は実質的な蒸し返しといえる。また、後訴提起時に前訴から20年が経過しており、前訴の勝訴判決により甲土地の所有を信頼していたYの地位の安定を図り紛争解決の実効性を図る必要性が高い。

他方、②についてみると、前訴・後訴で争点が異なっているとはいえ(前訴は買戻し特約・後訴は売渡処分無効にかかる所有権の有無)、後訴における争点は、前訴においても予備的主張等により提出可能なものであるから、Xに手続保障はなされている。

ゆえに、信義則上、前訴の判断に既判力類似の効力が生じ、Xの後訴にかかる主張は認められない。

.jpg)

そのため、判決効を及ぼす必要性が相対的に強くなければならない。

これが、➀の「20年後に訴えてきた」という部分である。この事実大切。

これと同じ結論を導く新堂のちゃんとした理論を、「手続事実群の理論」という。

各自の基本書を参照してみてくれ。

既判力の作用する範囲=重複する訴えの提起の禁止が作用する範囲

既判力から導く!重複訴訟の禁止の趣旨

さて、既判力の作用する局面がわかったところで、今度は重複訴訟禁止が採用する局面を見ていこう。

既判力が分かれば楽勝だ。

142条は、裁判所に係属する事件について、「当事者はさらに訴えを提起できない」と規定する。

その趣旨は、①被告の応訴の煩、②訴訟不経済、③矛盾判断のおそれである。

既判力と、③は同じだな。

- でも、最終的に既判力で矛盾判断が防止されるんだから、重複訴訟を認めてもいいじゃんと思わないか?

- また、なんで重複訴訟禁止において、①②が求められるのだろうか?

これらの理由を考えてみよう。

ヒントは、重複訴訟禁止と既判力は、それぞれ効力が生じる時期が異なるということである。

つまり、既判力が前訴の「確定判決」により生じる効果であるのに対し、重複訴訟の禁止は、前訴の「訴訟係属」により生じる効果という点である。

下の「かずスペシャル民訴概念一発早見図」で、イメージを持ったうえ、考えてみよう。

…

…

…

たしかに、矛盾判断は既判力で防止できるが、それって前訴が終局判決まで行った段階でのことだよな。

それまでの何か月・何年もの間、前訴・後訴で同じことをダブルでさせていることになる。

それって被告に無駄な労力を使わせることになるし、限りある訴訟資源を無駄に浪費させるよな。

だから、重複訴訟の禁止は、③で既判力と足並みを合わせつつ、そこまで行く前の訴訟係属段階で矛盾判断が生じるおそれのある後訴を排斥し、①被告の応訴の煩、②訴訟不経済とならないようにしたのようとしたのである。

こういうことだから、重複訴訟の禁止が作用する関係と、既判力が作用する関係は、同じことになる。

.jpg)

一緒の理解で2度わかる!勉強経済的!

もっとも、重複訴訟の場合は、矛盾判断をあらかじめ防止する策をとっておくことが可能という特殊性がある(一方の訴えの反訴(併合)強制からの訴えの利益の論点)。

その辺が重要なので、注意して見ていってくれ。

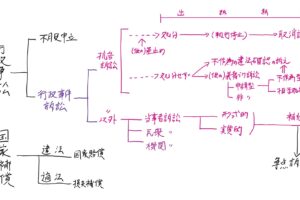

重複訴訟禁止が作用する関係

142条によれば、裁判所に係属する事件については、さらに訴えを提起できない。

つまり、「事件」が同一かかが問題となる。

これは、既判力の場合と同様に、1⃣訴訟物がが同一である場合と、2⃣矛盾関係、3⃣先決関係である。

.jpg)

しかし、②の訴訟物同一の判断は、当事者を考慮して行うから、①の判断は②に吸収され無意味である(新堂)。

そういう悪しき伝統を伝統だからという理由で無思考で承継するから、民訴には多くの混乱が付きまとうのである。

上記のように、既判力と矛盾判断の防止という趣旨は被るのだから、同じ判断手法をとるのが論理的でスッキリするのである

1⃣ 訴訟物の同一

通常パターン

東京地裁において、XがYに対して、100万円の貸金返還請求したときに、さらにXがYに対し、横浜地裁に同内容の訴えを提起した場合である。

既判力の所で述べたように、訴訟物が同一である。

ゆえに、重複訴訟に当たり、Xの後訴は不適法却下となる。

反訴強制・訴えの利益を欠くパターン

では、XのYに対する100万円の貸金返還請求と、YのXに対する債務不存在確認請求はどうであろう?

訴訟物は「XのYに対する100万円の貸金返還請求権」で同一である。

そうすると、Yの後訴も不適法却下となるのか?

…

…

…

この場合、後訴を提起できないとまでしなくとも、後訴の債務不存在の訴えにつき反訴を強制(併合を強制。民事訴方法152条2項)することで、矛盾判断を除去できるので、それによるとするのが高橋の考えである。

もっとも、確認の利益の問題も生じる。

すなわち、前訴の給付訴訟の認容判決は、請求権の存在につき既判力・執行力を有する。

また、棄却判決は、請求権の不存在が既判力で確定する。対して、後訴の確認訴訟は、いずれも既判力を生ずるのみである。

このように、前訴の給付訴訟は後訴の確認訴訟を包み込んでいるから、後訴を反訴として存続させることは無意味であり、確認の利益(方法選択の適否)を欠くことになる。

よって、後訴は却下される。

.jpg)

これは、前訴と後訴が入れ替わったケース、すなわち、前訴としてYがXに対して債務不存在確認訴訟を提起して、後訴としてXがYに対して給付訴訟を反訴として提起した場合も同様であり、前訴は確認の利益を欠き、却下される(最判平成16年3月2日)。

給付の訴えの方が確認の訴えに併合される場合

では、上記判例のケースで、後訴の給付の訴えが反訴として提起されず、別訴として提起された場合はどうなるか。

上記のように、給付訴訟が債務不存在確認訴訟を包摂しているという関係からすれば、前訴の債務不存在確認の訴えにつき後訴への併合が強制された後、前訴は確認の利益を欠き、却下されることなる。

たしかに、紛争解決手段として弱い債務不存在確認訴訟の原告が選択した管轄に、給付訴訟の原告が拘束されるのは不適当だともいえるから、この結論は妥当とも思える。

しかしこれを認めると、前訴において敗訴濃厚となった原告が、引き延ばし・巻き返しのために後訴を利用することが可能となり、そうなると重複訴訟の趣旨に反する。

したがって、かかる場合、後訴の給付の訴えについて反訴を強制すべきであり、管轄については移送(17条等)により考慮すべきである。

そして、前訴の債務不存在確認訴訟は、確認の訴えを欠き、却下される。

2⃣ 矛盾関係

XのYに対する甲土地の所有権確認請求が提起され、その後YのXに対する甲土地の所有権確認請求が提起されたとしよう。

主体を踏まえれば、同一物に関する所有権でも訴訟物が異なることはすでに述べた。

また、訴訟物が異なるとはいえ、同一物の主体を異にするような一物一権主義に反する矛盾判断がされるおそれがあり、また主要な争点が共通し手続保障がされているから、既判力を及ぼすべきことも述べた。

そうであれば、重複訴訟禁止の趣旨もあてはまるから、「事件の同一」とし、後訴を却下すべきとも思える。

しかし、この場合も反訴(併合)を強制することで、矛盾判断を回避させるにとどめよとするのが高橋説である。

.jpg)

他方の確認の訴えが棄却された場合は、誰の所有権か確認されないままであり、その際に自己の所有権であるとする判断を得る必要性・適切性が認められ得るからである。

.jpg)

3⃣ 先決関係

XのYに対する甲土地の所有権確認請求提起された後、XのYに対する甲土地の所有権に基づく物権的妨害排除請求権としての明渡請求訴訟が提起された場合を考えよう。。

まず、訴訟物が異なる。(前訴はXの甲土地所有権、後訴はXの甲土地所有権に基づく返還請求権)。

しかし、この場合、所有権という物権的請求と不可分の権利の判断は前訴において十分な手続保障の下で行われ、また所有権はあるのに物権的請求権はないといった実体上矛盾する判断を防止する必要があることはすでに述べた。

そのため、既判力の趣旨が当てはまり(積極的作用が生じることになる)、その結果重複訴訟禁止の趣旨も当てはまる。

もっとも、前訴と後訴は併存しうる関係にあるから、不適法却下ということにはならない。

また、両者Xが原告となる訴えであるから、反訴強制という関係にもない。

したがって、この場合、Xは訴えの追加的変更(143条)により、矛盾判断を防止しつつ、請求を維持すべきである。

あとがき~まずガチガチに固くなれ!~

いかがだっただろうか。

訴訟物の定義・理解が正確ならば、既判力の理解も進み、それとほぼ同概念の重複訴訟の禁止も抑えられる、ということを実感してもらえたのではないか。

復習しよう。

訴訟物は

- 請求の中身、核の部分である「権利」そのものである

- 所有権と物権的請求権は区別して考える(前者は理由中の判断、後者が訴訟物)

- 帰属主体で区別される

そして、このガチガチの定義が骨となる論理を作っていき、さらにこれに趣旨などを踏まえた実質的判断という肉をつけていくことで、民事系の問題の論述が成り立っているのである。

特に、民訴はこの傾向が強く、

- まずガチガチの定義と形式的な論理で推していって

- それから不都合性を指摘して

- 趣旨を提示して実質的判断をする

という流れを常に意識しよう。

今回の記事で、なにより俺がかなり勉強になった。

.jpg)

では、また一緒に考えよう!

参考文献

- 高橋宏志 「重点講義」

- 長谷部由起子 「民事訴訟法」

- 裁判所職員総合研修所 「民事訴訟法講義案」

- 加藤新太郎 編著 「要件事実の考え方と実務」

ここで挙げた基本書のレビューはこちら!

コメントを残す