オス!ウエノだ!

本問の論点は、

- 一部債務不存在確認訴訟の訴訟物

- 二重起訴の禁止

- 明文なき主観的追加的併合

- 文書提出命令(職業の秘密)

- 補助参加の要件

である。

本記事は、俺の再現答案と、それに対する友達の東大ロー生卒合格者の指摘を踏まえたツッコミ、そのツッコミとA答案1、出題趣旨・採点実感を踏まえた書直答案で構成される。

上記各論点について、間違えやすいポイント、そのポイントの完全理解が得られるよう書いたので、ぜひ参考にしてもらいたい。

なお、参考文献として、長谷部由起子『民事訴訟法』(第3版)、高橋宏『重点講義』を用いた。

では、さっそく始めよう!

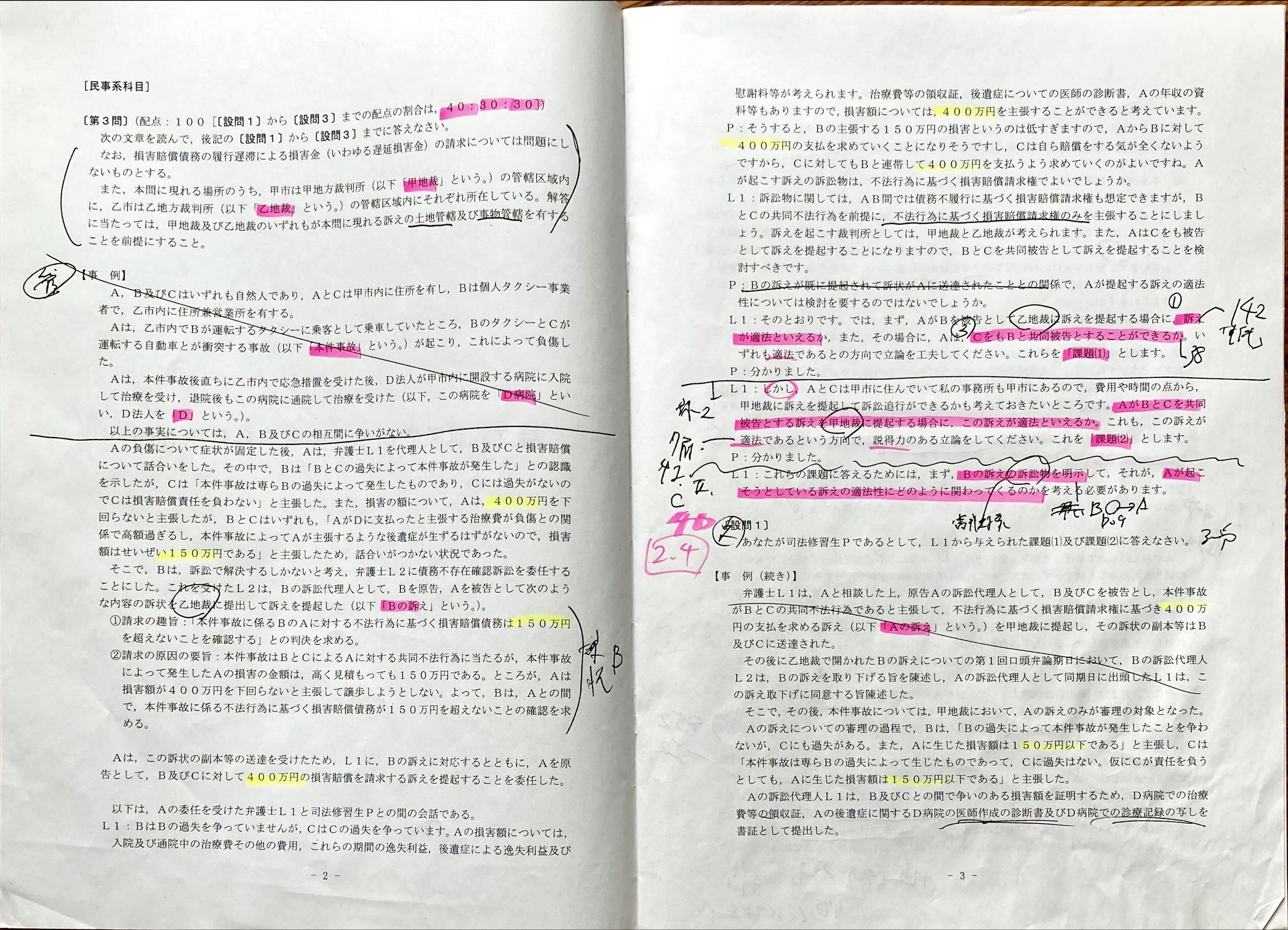

問題等

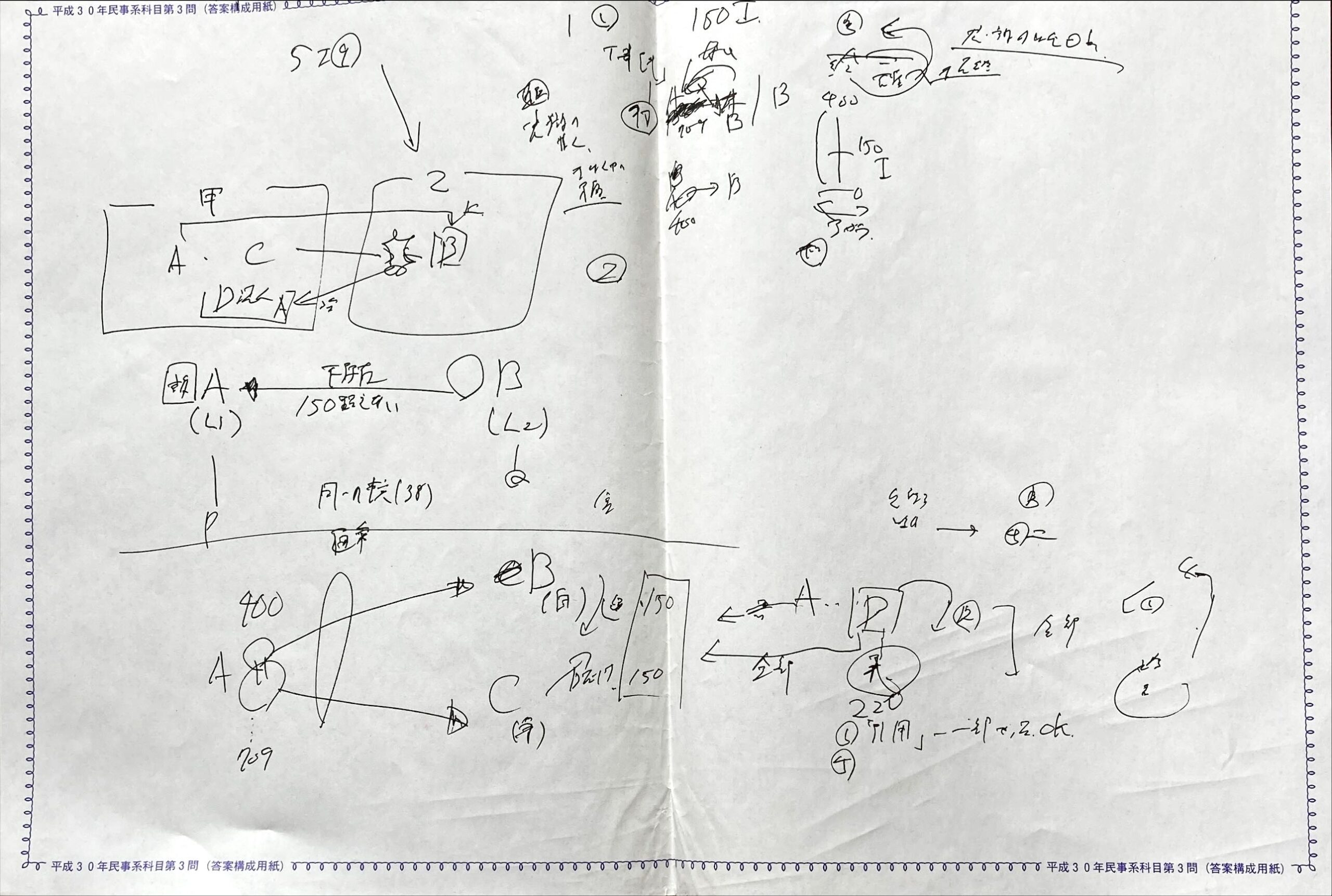

実際に使った問題と答案構成用紙はこちら↓

再現

【設問1】

1.課題(1)

(1)AがBを被告とする訴え(以下、「Aの訴え」という)を乙地裁に提起する場合の適法性

ア 訴訟物とは、審判対象たる実体法上の権利または法律関係をいう。

本件におけるBの請求は、債務不存在確認請求であり、その訴訟物は、「AのBに対する不法行為に基づく損害賠償請求権」である。

.jpg)

イ では、Aの訴えは上Bの訴えの訴訟物との関係で、二重起訴禁止(142条)にあたらないか。

同条の要件は、①訴訟物の同一、②当事者の同一である。

.jpg)

また、訴訟物は当事者の同一性を含めて判断されるべきである(下記記事参照)。

本件において、Bの訴えとAの訴えの当事者は、共にAとBであり、当事者は同一といえる(②)。

では、訴訟物が同一といえるか。

確かに、Aの請求は不法行為に基づく損害賠償請求であり、その訴訟物も、上記Bの訴えの訴訟物と同じ、「AのBに対する不法行為に基づく損害賠償請求権」であるとも考えられる。

しかし、両者は性質が異なる。

すなわち、Bの訴えの訴訟物は、「150万円を超えない」という性質を有している損害賠償請求権であり、他方、Aの訴えの訴訟物は、「400万円」という性質を有している損害賠償請求権である。

よって、Aの訴えは、二重起訴禁止にあたらず、適法である。

したがって、①訴訟物同一とはいえない。

.jpg)

.jpg)

(2)Aは、CをもBと共同被告とすることができるのか

38条は「訴訟の目的である権利」が、「同一の事実上の原因に基づくとき」に共同訴訟を認める。

本件において、AのBおよびCに対する損害賠償請求権は、乙市内の一つの本件事故により生じたものであって、同一の事実上の原因に基づく。

よって、Aは、CをもBと共同被告とすることができる。

.jpg)

2 課題(2)

7条は、併合請求における管轄について規定しており、4条から6条までに規定に基づいて、一の請求について管轄を有する裁判所に訴えを提起できる旨規定する。

本件において、C普通裁判籍は4条により甲市にあるから、Bの普通裁判籍が乙市にあっても、Aは甲市に訴えを提起することができる。

.jpg)

本問では、重複訴訟の問題について、課題1との相違点を踏まえてどう処理するかが問われていた。

よって、AがBとCを共同被告とする訴えを甲地裁に提起することは適法である。

【設問2】

Bの文書提出命令の申立て(221条)に対して、Dとしては、以下の反論をすることが考えられる。

1 220条1号

同条は、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき、所持者は提出を拒むことができない旨規定している。

本件において、A代理人L1は,D病院での治療費等の領収書、Aの後遺症に関するD病院の医師作成の診断書及びD病院での診療記録の写しを書証として提出している。

そして、B代理人L2は、上記診療記録はすべてではなく、Aが既にあった症状の治療を本件機会に乗じて受けているのではないか、また、診断書にある後遺症も本件事故とは無関係な症状ではないかと疑っている。

これは、A側の提出した書証において証明される損害が真の書証において証明される真の損害の一部を恣意的に切り取ったものである旨の主張であって、A側の提出した一部の診療記録は真の部分を「引用した文書」であり,A側は真の部分を「所持」しているといえる。

よって、Dには提出義務がある。

.jpg)

もっとも、220条1号の趣旨は、当事者が文書を秘匿する利益を放棄したと扱うのが公平であるという点にあるところ、上記のような事実から、この趣旨が当てはまり、それほど的外れではないと思われる。

2 同条4号

(1)ニについて

上記D病院における訴訟記録は、「もっぱら文書の所持者の利用に供するための文書」にあたらないか。

病院における治療記録は、本件のように訴訟という公の行為に用いられることを想定し作成されるのであり、もっぱら文書の所持者の利用に供するための文書ではない。

よって、同条に基づく提出義務は、Dにない。

.jpg)

(2)ハについて

同条・197条1項2号は、医師が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて、文書提出命令を拒める旨規定している。

しかし、Aの診療記録は上記のように公に用いられ得ることを想定して作成されるものであり、その顕出により、Aの損害の額という訴訟の目的を達する上で必要不可欠の情報を得ることができる以上、「黙秘すべきもの」と言えない。

.jpg)

よって、Dには、同条による提出義務がある。

(3)結論

以上のように、Dには、220条1号・4号ハに基づく提出義務がある。

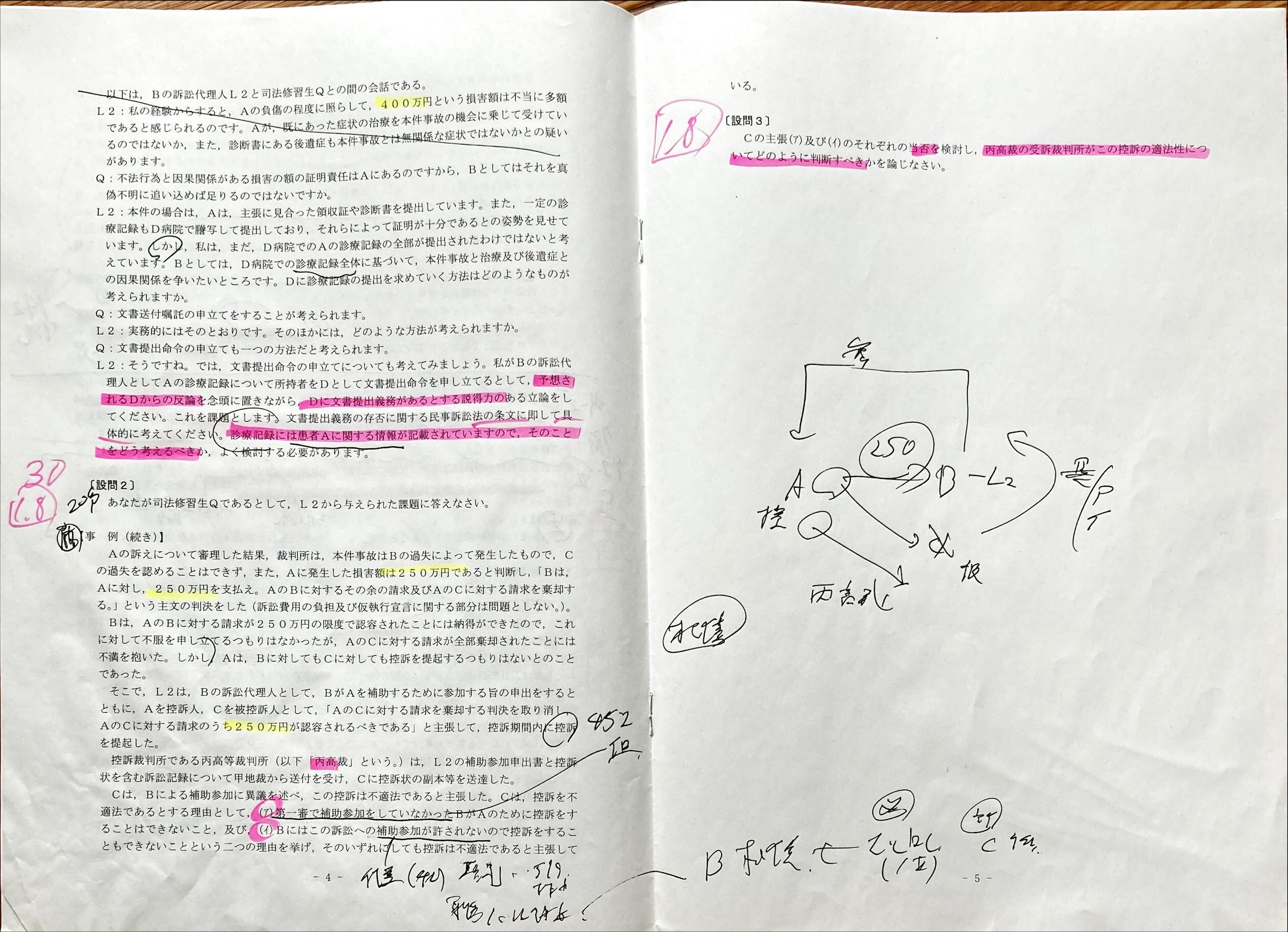

【設問3】

1(ア)の当否

45条1項は、補助参加人は、訴訟について、上訴の提起ができる旨規定している。

これは、第一審で補助参加していなかったとしても、控訴期間内に控訴できることを当然の前提としている。

よって、Cの(ア)の主張は認められず、Bの控訴は適法である。

.jpg)

.jpg)

2(イ)の当否

42条は、「訴訟の結果」について、「利害関係」がある第三者は、補助参加できる旨規定している。

ここで、「訴訟の結果」とは、判決主文で判断される訴訟物を指す。

.jpg)

他方、近時の有力説は、「訴訟の結果」を判決主文中の判断に限定する理由はないとし、理由中の判断についても含めている。

書き直し答案で詳述するが、理論的には有力説が妥当である。

そして、「利害関係」とは、法律上の利害関係を指す。

本件では、AのB・Cに対する損害賠償請求において、Cの責任が否定されて、AのBに対する損害賠償請求権が存在すると認定されている。

仮にCの責任が肯定されていれば、Bは、Cを不真正連帯債務の共同債務者として、Cに対し過失割合に応じた求償権を有することができた。

改正前民法における債権総則の連帯債務に関する規定は、同一の給付に向けられた複数の債務が連帯債務者間に存在する主観的共同目的により、緊密に結びつけられている場面(共同連帯)を念頭において規定されていた3。

そこでは、債務者の間に主観的な共同関係があることが特徴となっており、広範に絶対的効力を認める根拠となっていた。

他方、同一内容を有する全部給付義務を負う関係のなかには、主観的共同関係がないものも認められており、これが不真正連帯債務であった。

その一つが、本問で問題となっている、共同不法行為(民719条)における共同不法行為者の損害賠償義務である。

不真正連帯債務では、

- 各債務の独立性が強いため、絶対的効力事由が弁済その他債権者に満足を与える事由に限られるとされていた。

- また、各自の負担部分を観念できないため、連帯債務であることを理由とする求償権を認めることができないとまで言われていた4。

これに対して、現民法は、連帯債務の多様性を考慮し、絶対的効力事由を大幅に削減した。

とりわけ、履行の請求5、免除、消滅時効の完成が、絶対的効力事由から相対的効力事由に変更されたことが重要である。

その結果、現民法のもとでは、従前説かれてきた連帯債務と不真正連帯債務を区別する理由はなくなった。

今後は、従来不真正連帯債務とされていたものについて、連帯債務の規定が適用されるので、注意を要する。

本問でも、書き直し答案で、通常の連帯債務として扱う。

参考:潮見佳男『プラクティス債権総論』第5版補訂572頁~573頁

したがって、訴訟の結果について法律上の利害関係を有するといえる。

そうであるから、補助参加は許されるとも考えられる。

しかし、BはAの訴えにおいて、Cの共同被告として、Cの責任についても十分に攻撃防御を尽くす機会が与えられていた。それにもかかわらずAに対する補助参加を認め、Aの意思に反して再度Cの責任を争うは、蒸し返しといえ、信義則に反する(2条)。

よって、信義則上、(イ)の主張は認められず、Bの控訴は違法である。

.jpg)

.jpg)

「書き過ぎ」である。

以上

(ランクE)

書直し

【設問1】

1.課題(1)

(1)AがBを被告とする訴え(以下、「Aの訴え」という)を乙地裁に提起する場合の適法性

ア 訴訟物とは、審判対象たる実体法上の権利または法律関係をいう。

本件におけるBの請求は、債務の一部不存在確認請求であり、その訴訟物は、「Aが主張するBに対する不法行為に基づく損害賠償請求権400万円から、自認額たる150万円を差し引いた、残額250万円」である。

イ では、Aの訴えは上Bの訴えの訴訟物との関係で、二重起訴禁止(142条)にあたらないか。

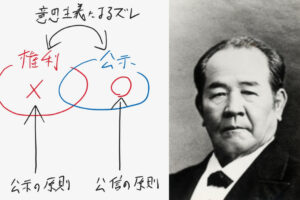

「事件」が同一かかが問題となる。

これは、①訴訟物が同一である場合、②矛盾関係、③先決関係である。

まず、①から検討する。

訴訟物とは審判対象となっている実体法上の権利または法律関係をいうところ、実体上の権利・法律関係はその主体を抜きにして特定できないから、訴訟物同一の判断は、当事者を考慮して行うべきである。

本件において、Bの訴えとAの訴えの当事者は、共にAとBであり、当事者は同一といえる。

そして、上記Bの訴えの訴訟物は、Aの訴えの訴訟物である不法行為に基づく損害賠償請求権400万円を基礎にしたものであって、自認額たる150万円を差し引いた、残額250万円につき、訴訟物は同一である。

したがって、二重基礎にあたり、Aの訴えは不適法却下となるとも思える。

しかし、Bの訴えである債務不存在確認請求の効力には、既判力(114条1項)はあるものの執行力はなく、他方、Aの訴えである400万円の給付請求には、既判力だけでなく執行力が働く。

そのため、紛争の一回的解決の観点からは、前訴であるBの訴えにつき、Aの訴えの併合・反訴を強制(民事訴方法152条2項・146条)することで、矛盾判断を除去しつつ、紛争解決の実効性を図るべきである。

反訴の要件は、Ⅰ反訴請求が本訴請求と関連すること、Ⅱ本訴の口頭弁論終結前であること、Ⅲ専属管轄でないこと、Ⅳ著しく訴訟手続きを遅滞させないことである(同条1項)。

本件では、ⅠAの請求とBの請求の権利内容は不法行為に基づく損害賠償請求権であるから同一であり、ⅡBの請求の口頭弁論終結前であり、ⅢAの請求は専属管轄でなく、ⅣAの請求はBの請求と同一の訴訟物である以上、訴訟資料等の流用が可能で著しく訴訟手続きを遅滞させることにはならない6。

よって、Bの訴えがAの訴えに反訴として併合されるから、「事件」の同一は問題とならず、Aの訴えは適法である。

(2)Aは、CをもBと共同被告とすることができるのか

38条は「訴訟の目的である権利」が、「同一の事実上の原因に基づくとき」に共同訴訟を認める。

本件において、AのBおよびCに対する損害賠償請求権は、一つの本件事故により生じたものであって、同一の事実上の原因に基づく。

したがって、Aは、CをもBと共同被告とすることができるとも考えられる。

しかし、Bの訴えがすでに訴訟係属しているので、明文なき主観的併合の形をとる。

主観的追加的併合により、Bの訴えの訴訟資料を利用でき、訴訟経済に資する可能性があるので、これが認められるか問題となる。

.jpg)

法律論の原則を修正できるかは、修正の必要性と許容性が満たされるかが焦点となる。

この点について判例7は、前訴提起から4年経過後に、原告を同じくして後訴が提起された事案において、軽率な提訴ないし濫訴が増えるとの観点から、明文なき主観的追加的併合を認めない。

しかし、本件では、後訴たるAの訴えは、Bの訴えという自ら関知しない訴えを契機に行われたものであり、前訴と後訴で原告を異にするから、軽率な提訴ないし濫訴とはいえない。

したがって、訴訟経済の観点から、訴えの主観的追加的併合を認めるべきである。

よって、Aは、CをもBと共同被告とすることができる。

2 課題(2)

Aの訴えを甲地裁に提起する場合、Bの訴えと官署としての裁判所を異にするので、反訴によることはできない(146条1項柱書本文)。

そうすると、Aの訴えはBの訴えと別訴という扱いになり、上記の様にAの訴えの訴訟物とBの訴えの訴訟物は重なり合う250万円について同一であるので、二重起訴となり、Aの訴えは不適法却下となるとも思える。

しかし、Aの訴えに執行力が認められる以上、紛争解決の実効性の観点から、17条によりBの訴えを甲地裁に移送したうえ併合し、Aの訴えに一本化することはできないか検討すべきである。

17条の要件は、➀第一審であること、②訴訟の著しい遅滞を避ける必要性または当事者間の衡平を図る必要性が認められることである。

本件では、➀Aの訴え、Bの訴えはいずれも第一審において行われるものである。

②について、前訴たるBの訴えは、第一回口頭弁論終結前であり、これを移送しても遅滞を生じることにはならない。

また、上記の様に紛争解決の実効性の観点からは、Aの訴えによることが適切であり、Bが自己に有利な管轄裁判所に消極的確認の訴え提起することにより、Aが甲地裁に訴えを提起できなくなることは妥当ではないから、Bの訴えの移送は当事者間の衡平を図ることになる。

したがって、17条の要件を満たすので、Bの訴えを甲地裁に移送することは認められる。

これにより、Bの訴えを反訴としてAの訴えに併合することが可能となり、Bの訴えは訴えの利益を欠き不適法却下となるので、二重起訴の問題は解消する。

よって、AがBとCを共同被告とする訴えを甲地裁に提起することは適法である。

【設問2】

Bの文書提出命令の申立て(221条)に対して、Dとしては、220条4号ハに該当するとの反論をすることが考えられる。

同条・197条1項2号は、「医師」が「職務上知り得た事実で黙秘すべきもの」について、文書提出命令を拒める旨規定している。

これをいかに解するか。

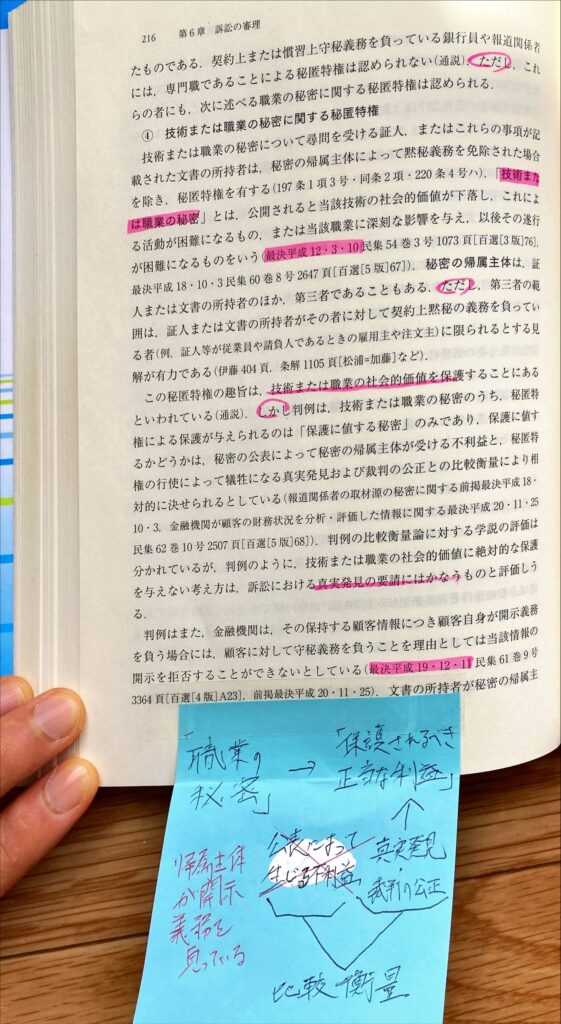

この点について判例8は、197条1項3号該当性について、➀職業の秘密にあたること、②保護されるべき正当な利益を有すること、という2点で判断しており、同条2号の判断においてもこの趣旨が活かされるべきである。

②は、公表によって生じる不利益と、真実発見・裁判の公正の比較衡量により決せられる。

.jpg)

長谷部由起子『民事訴訟法』の記載と共に、参考にしてもらいたい

引用:長谷部由起子『民事訴訟法』第3版216頁

本件についてみると、➀医師には守秘義務があり、患者のプライバシーにかかわる情報を漏洩しないことが要請されているところ、Aの診療記録等はAのプライバシーに関する情報であり、職業の秘密に該当する。

②もっとも、Aは診療記録等の一部を自ら開示しており、自らプライバシーを放棄していると解される。

そして、保護主体たるAがその利益を放棄している以上、文書の所持者たるDの守秘義務の要保護性も低下している。

他方、B代理人L2は、上記診療記録はすべてではなく、Aが既にあった症状の治療を本件機会に乗じて受けているのではないか、また、診断書にある後遺症も本件事故とは無関係な症状ではないかと疑っており、真の損害とその額について争いがあるから、これを立証により明らかにする必要性は高い。

したがって、Dが有するAの診療記録等は、それを秘匿するにつき正当な利益を有しない。

よって、文書提出命令を拒めるとする「医師」が「職務上知り得た事実で黙秘すべきもの」(220条4号ハ・197条2号)にあたらず、DにはAの診療記録等の提出義務がある。

【設問3】

1(ア)の当否

45条1項は、補助参加人は、訴訟について、上訴の提起ができる旨規定している。

これは、第一審で補助参加していなかったとしても、控訴期間内に控訴できることを当然の前提としている。

よって、Bは補助参加の申出とともにAのために控訴の提起をすることができるのであり(43条2項)、Cの(ア)の主張は認められない。

2(イ)の当否

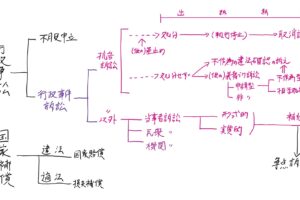

42条は、「訴訟の結果」について、「利害関係」がある第三者は、補助参加できる旨規定している。

ここで、「利害関係」とは、法律上の利害関係を指し、「訴訟の結果」とは、判決主文で判断される訴訟物だけでなく、理由中の判断における法律関係も含むと解するべきである。

上述の近時の有力説の定義である。

このように、理由中の判断も含めるメリットは、たとえば、以下の事例について参加的効力(46条)を及ぼせることにある。

すなわち、共同不法行為において、本問と異なり、被害者が多数のケースである。

A、Bが被害者、Cが加害者で、AがCに対して損害賠償請求訴訟を提起している場合を考えてみよう。

かかる場合、A→C訴訟でAが勝訴しても、敗訴しても、そこで確定されるのは、A→Cの損害賠償請求権の有無であり、これはB→Cの損害賠償請求権の存否とは直接の関係のないものである。

しかし、仮にA→C訴訟でCの過失が否定されれば、Bは、Cに対して裁判上または裁判外で損害賠償請を求めることが事実上困難になるであろう。

このように、訴訟の結果が事実上、法律関係に及ぼす影響を踏まえれば、公正(2項)・手続保障の観点から、有力説の立場が妥当であるといえる。

もっとも、本問では、加害者が複数のケースであり、この場合はどちらの立場でも結論は変わらないが、応用力をつけるために、有力説の立場を採ることにした。

.jpg)

本問では、AのB・Cに対する損害賠償請求において、Cの責任が否定されて、AのBに対する損害賠償請求権が存在すると認定されている。

仮にCの責任が肯定されていれば、Bは、Cを共同不法行為における連帯債務の共同債務者(民法719条1項)として、Cに対し過失割合に応じた求償権を有するという意味を持つ、判決主文及び理由中の判断を得るができた。

したがって、「訴訟の結果」について「利害関係」を有するといえる。

よって、Cの(イ)の主張は認められず、丙裁判所は、Bの補助参加を適法なものとして認めるべきである。

以上

あとがき

検討事項が多すぎる。

一つの論点にじっくり向き合う暇がなく、基本的知識を土台にした法的思考と論理的表現力を計るものになっていない。

この点について、採点実感は、以下のように述べ、法科大学院のせいにする。

民事訴訟の極めて基礎的な事項への理解や基礎的な条文の理解が十分な水準に至っていないと思われる答案が少なくなかった。

これらの結果は,受験生が民事訴訟の体系的理解と基礎的な知識の正確な取得のために体系書や条文を繰り返し精読するという地道な作業をおろそかにし,依然としていわゆる論点主義に陥っており,個別論点に対する解答の効率的な取得を重視しているのではないかとの強い懸念を生じさせる。

試験に合格するため,より効率的な学習の方法を模索すること自体は,誤りとはいえないが,法律実務家に求められる素養は,基本法制の体系的理解と基礎的な知識の正確な取得という地道な作業によってこそ涵養され得るものと思われる。法科大学院においては,このことが法科大学院生にも広く共有されるよう指導いただきたい。

引用:本問採点実感

法科大学院が悪いのではない。

出口の司法試験が、短時間で大量の論点を処理する形式になっているから、結果的に論証・判例を暗記せざるを得なくなってしまっているのである。

多数の論点を短時間で解かせる形式ではなく、考えさせる厳選した問題で、「理解」を問うのが適切である。

旧司法試験くらいの分量で、基礎的知識から派生した未知の応用問題を出すのが妥当であると思われる。

とはいえ、現行の試験に対応していかなければならない。

これは、浅い知識を暗記して、とりあえず乗り切るのではなく、少々回り道でも、じっくり理解を伴う勉強をして、それを積み重ねていたら「結果的に受かっていた」という状態にするのが、長い法曹人生を考えたときに益となる、採るべき道であると思われる。

その具体的な学習法は、俺の活躍を示し、合格してから公開する。

参考文献

- 長谷部由起子『民事訴訟法』

- 高橋宏『重点講義』

- 潮見佳男『プラクティス債権総論』

この記事で使った基本書のレビューはこちら↓

コメントを残す