(2022年7月23日更新『狩りの思考法』角幡唯介)

オス!かずだ!

本編『「新しい人権」としてのベーシックインカム』、楽しんでいただけてるだろうか?

読んでいただいた方はお気づきの通り、これは俺が0から作ったものでは決してなく、多くの先輩や仲間からの知恵を受け取り、組み合わせて創造させていただいたものである。

本編ではできるだけ多くの書籍を紹介できるよう努めたが、それは一部。

論理を流すために泣く泣くこぼしてしまったものが、多くある。

歴史に残すべき、光り輝く、先人の汗と涙の結晶たち。

それ埋もれさせてしまっては、人類にとって多大な損失である。

そこで、本記事で、俺が「これは命が光ってる」と感じたものを、惜しみなく紹介していこうと思う。

とはいえ、俺も不完全な人間。

抜けも、偏りも、キャパ上の限界もある。

彼らの濃厚エキスを隅々まで栄養にするために、ぜひ、ピンとくるものは実際に手に取って、あなたの舌で堪能してもらいたい。

では、さっそく始めよう!

第1章『カオスな世界の生存戦略』関係

『砂の女』安部公房

『砂の女』は、安部公房(リンク先はwiki)の書き下ろし長編小説。

自由とは何かを考えさせてくれる。

安部の代表的作品で、近代日本文学を代表する傑作の一つと見なされているだけでなく、海外でも多く翻訳され、評価が高い作品である。

…

主人公の男は、新種の昆虫採集をして図鑑に名を残すため、有給をとって灰色の教師生活から抜け出し、砂が支配する部落を訪れる。

しかし、村人に騙されて、砂の穴の中の、今にも埋没しそうな家に捕らわれてしまう。

そこで待っていたのは、「砂の女」。

来る日も来る日も、女と共に、砂を掻き出す無意味な労働。

砂にまみれた生活。

男は激しく抵抗する。

だが女はというと…

最悪の環境に慣れ切っているばかりではなく、それを愛している。

男が同じ砂穴に暮らすようになってから彼女は幸福であり、男が手伝うことによってできた余暇を利用して内職し、それで得た収入で鏡やラジオを買うことを楽しみにしている。

女は、自分の生活にあきらめているというより仕合せな生活だと思っている。

引用:本書247頁ドナルド・キーン解説

女のように進んで穴に留まる者もいるが、そうでない奴も、過去にはいたようだ。

そんな奴が脱走できないように、村人たちが絶えず監視している。

男は様々な手を尽くし脱走しようとするが、そのたびに、変幻自在、水を吸い、足を捕らえる砂の圧倒的な力に、押し戻されてしまう。

.jpg)

男は砂と戦いながら穴の中の生活を継続していく中で、女と激しく交わり、配給の漫画本に笑いころげ、水を自給する方法を思いつき、慰めを見出していく。

ある日、女が妊娠して、病院に移送されることになった。

穴の外に繋がる縄はしごは、繋がれたままだ。

もう男は、いつでも、穴の外に出れる。

さて、男は、元の灰色の生活にもどっていくのだろうか…

…

…

自由とは、自分の意思で、選ぶこと。

穴の中の生活は、厳しいながらも衣食住が保障されているし、健康な若い女もいるし、時折のたばこや焼酎、漫画本の配給もある。

村人も、高圧的な態度ではなく、話を一応きいて、できうる限り、希望も叶えてくれる。

個性を殺す外での生活よりも、砂の中で生きることを選ぶ方が、幸せかもしれない。

.jpg)

砂の家は、ディストピアなのか、ユートピアなのか。

ハラハラドキドキしながら、自由、そして幸せ、統治者と被治者の関係性など、多くについて考えさせてくれた。

一度読んだらアリ地獄な本書は、心を捕らえて離さない、パニック、サスペンス、ミステリー、そして哲学書である。

『まちがったっていいじゃないか』森毅

「若いうちから、もっとムダせい」

著者、森毅(もり つよし)は、第1章で紹介した『京大的的アホがなぜ必要か』を書いた酒井敏さんに多大な影響を与えた、京大名物の、アホ中のアホである。

専攻は、「関数空間の解析の位相的研究」という日本語だかなんだかわからん数学の分野であるが、後年は教養学部の教授となった。

本書は、彼が徒然なるままに綴った、ゆるゆるエッセイである。

森 毅(もり つよし、1928年1月10日 – 2010年7月24日)は、日本の数学者、評論家、エッセイスト。京都大学名誉教授。

『戦時中、ぼくはというと、自他共に許す非国民少年で、迫害のかぎりを受けた不良優等生、要領と度胸だけは抜群の受験名人、それに極端に運がよくって、すべての入試をチョロマカシでくぐりぬけた』(本人著『数学受験術指南』より)。

教授昇任の審査の際に、助教授就任後の数学者としての業績は論文が2本だけだったため、「これほど業績がない人物を教授にしてよいのか」と問題になったが、「こういう人物がひとりくらい教授であっても良い」ということで京都大学の教授となった。

2009年2月27日、一人暮らししていた八幡市内の自宅で卵料理を作っていた最中に、ガスコンロの火が着ていた衣服に燃え移り、腕、胸、背中など全身の30パーセント以上に大火傷の重傷を負った。

引用:森毅 wiki※太線はかずが付した

型とカオスの間を揺れ動きながら、ジグザクに進んでいく、人生のストーリー。

笑いあり、涙あり。

本書で著者は、そのようにゆらゆら揺れる複雑な人間像を、ミュージカルのように演じて楽しみ、見て楽しむ作法を授けてくれる。

- 「多少は目的に達するのが遅れても、適当にわき道に入り、その道草を楽しんでいて、結果的には目的に達してしまうほうが、結局は楽しくて得」。「曲がり角には、おどろきと危険が待っている。先を見通すことができない。だから、おもしろいのだ。」(30頁)

- 「悪い所は軽蔑してあげて、そのうえで、良いところを見出していくのが、大人に向けての、人間と人間の付き合いだ」(32頁)

- 「本当は、公式というのは、おぼえないでよいために、本に書いてあるのだ。」「公式をおぼえて解こうなどと思わずに、何度でも本をみればよい。ときには、本を探すのがめんどくさくて、公式なしにヤリクリしたくなることもあろう。ヤリクリの心が、力をつける。そうした、サボりの心がなくては、力はつかない」(46頁)

- 『よく「やる気を出せ」などというが、身がまえして「やる気」などといわねばならないのは、まず本物ではない。やるなと言われたって、のめり込んでしまうのが本物だ』(51頁)

- 『もしきみが、いまは勉強ができなくても、勉強のできる人を「別の人」のように思うものではない。それは、できる時期がずれているだけのことだ』(53頁)

- 「イヤなところを見せるより、イヤなところを見せまと引きこもっている方が、よほど他人に嫌われる」(63頁)

- 『本当のところは、社会的な「強者」の方が、世間にめいわくをかける度合いは、ずっと多い。それに、「弱者のくせに」ではなくて、「弱者であるからこそ」、弱者の社会的意味を世間に問いかけるのだ』(153頁)

- 「回答時間の制限のないときに、時間を無視してトコトン考える経験を持たないと、時間を征服することはできないものだ」「効率だけを考えて、ムダを省いていては、その計画したことだけは達成されるが、達成されたとたんに、消えてしまいやすい。それが身につくのは、ムダがあるからだ」「ムリやムダやムラを、どう受験生活の中に組み込んでいくくかが、相当の決め手になる」(77頁)

- 「セックスの可能性を持ちながらも、たいていは実現しない相手として、異性はある。実現しない部分だけで、人間関係を取り結ぶなんて、不合理な話だ」(107頁)

- 「性行為のあとの時間に、相手が美しく見えるかどうかが、なにより決定的なことであって、それ以外の時間はむしろ色あせた部分である」(107頁)

- 「友人というのは、それぞれに自分の心をとっておきながら、ふれあいのなかでいたわりあうものだろう。それは、完全には重ならず、完全には通じあわぬ、断念の上で成立する」(115頁)

- 「未来ではなく、この現在を生きるために、夢を持つことが必要なのである。未来に夢が持てないというのは、自分の未来を決まったもののように、思い込んでいるからではないだろうか」(141頁)

- 「見つかったら叱られることを、うしろめたく思いながら、相当の危険をおかしながらも、ほどほどにする。それが、悪の作法というものである。」(157頁)

- 「どこか冷めた心を持って、ウロウロしている自分までも楽しんじゃうというのが、ヤジウマの精神である」(164頁)

生きるということは、永遠にわからない問題を問い続け、答え続けること。

著者は、そんな不確かな状態にある自分、他人を楽しませちゃう、人生の名人であった。

カオスな雑談の中から、至極のアホな宝石を、あなたの手で発掘してみよう。

『狩りの思考法』角幡唯介

著者、角幡唯介(リンク先はTwitter)は、極地冒険家であり、その体験と思考を伝える、ノンフィクション作家である。

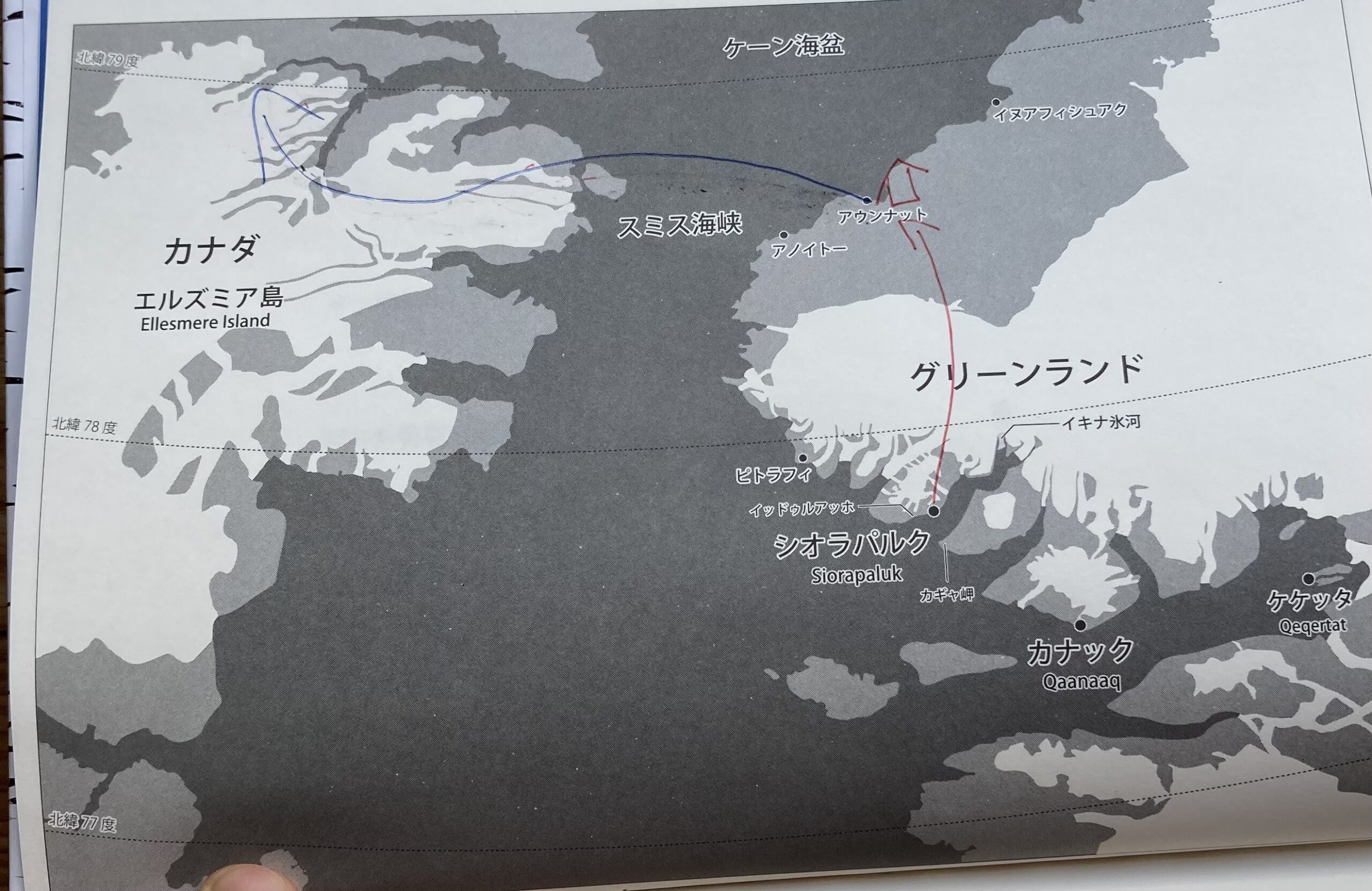

角幡の冒険は、チベット奥地のツアンポー渓谷にある「空白の五マイル」への挑戦、北極で絶滅した英国フランクリン体験隊の足どりの追跡、行方不明になった沖縄のマグロ漁船の謎の究明、太陽が昇らない北極の極夜巡行など、いずれも人類未踏の極限へと触手を伸ばすものである。

そして、2019年から、グリーンランド最北の村シオパルクで犬橇を開始し、以来、半日本・半イヌイットの冒険生活を継続している。

(引用:本書口絵)

本書は、グリーンランドとカナダを隔てる、凍てつく最北の海峡を足で踏み、どこかの岬にふらふら流れつき、そこから北極海を見下ろしてやろうという、角幡の新たな冒険の記録である。

(引用:本書4頁)

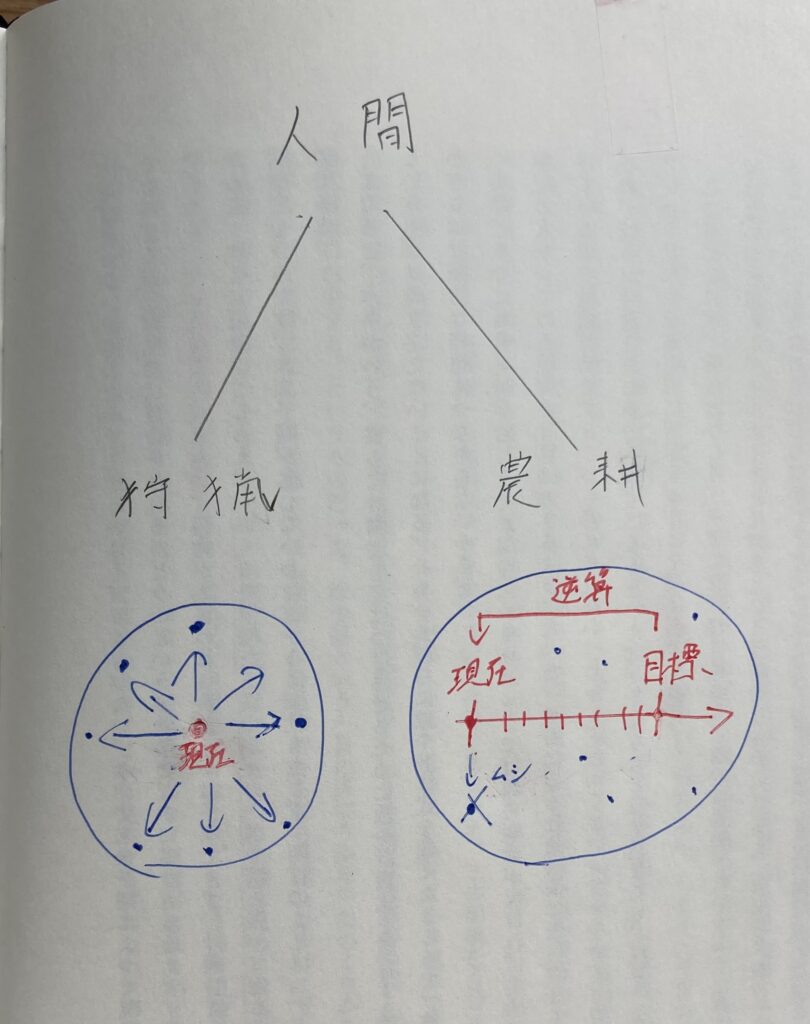

日本人が想像する冒険とえば、明確な目的地を決めて計画を立て、そのルートをなぞる到達主義的な「旅行」になってしまうが、角幡のはそうではない。

彼が目指すのは、狩りの結果次第で行先や展開が変わる、「漂白」である。

最北の地での漂白は、白熊やセイウチなどの猛獣に襲われる危険、飢え、寒さなど、カオスがもたらす危険と隣合せである。

にも関わらず、なぜ、角幡は、極地での漂白に挑み続けるのだろうか。

その疑問を紐解くヒントは、イヌイットの間で頻繁に交わされる、「ナルホイヤ」(=わからん)という言葉にある…

…

…

今の日本は、スーパーに行けばきれいな肉が整理整頓して積み上げられ、毎日の生活も決められた「仕事」をこなすルーティーンになっている。

しかし、人はすべからく元狩猟民族であり、自分で獲物を殺して捌き、自分や家族を養ってきたのである。

そのような人間の本来の姿とのズレは、「命をいただいている」という被贈与の感覚や、常に常識を疑い、臨機応変に最善の策を生み出すという創造力を削いでしまっている。

それが、現代人の分離感や閉塞感を生んでいる。

人間が本来持つ、生の躍動。

それを思い出すために、角幡は未踏の地に挑み続けるのである。

狩猟では、狙った場所に獲物がいるかもしれないし、いないかもしれない。

一寸先は闇であり、光でもある。

定住と季節で規則的にめぐる農耕とは違い、狩猟では獲物が捕れるかはどうかは予期できず、計画しても意味がない。

だから、「ナルホイヤ」

予定や天気ばかりではなく、子供が元気か聞いても、

「ナルホイヤ」

昨日何食べた?

「ナルホイヤ」

日本人がイヌイット人の会話を聞くと、「アホか」「会話になってね~」と思ってしまうかもしれない。

だが、ナルホイヤは、カオスな世界を謙虚に受け止め、瞬間を生きて臨機応変に適応するための、イヌイットの知恵であり、誇りなのである。

そのような狩猟生活が持つ「絶対的偶然性」すなわちカオスの上に、現代人は型という仮面をかぶり、安住してしまっているのだ。

そういうと、「現代は不自然」「今が大事」と一言で片づけられそうだが、そんな単純な話ではない。

人は、生きなければならない。

カオスの中に規則性を見出し、秩序立てて効率的にエサを得るのは、生存や繁栄という点からは有効であるし、またそれが知能を持った人間の自然な姿である。

イヌイットも、まったく規則性を無視するのではなく、これまで自分が踏みしめてきた大地達から情報を集約し、獲物がいる可能性の高いポイントを狙って狩りに挑んでいる。

ただ、それが現代よりもダイブ信用ならない、極小の点のように、認識されている。

狩猟生活では、通常それが功を奏し、現在を活用し尽くす臨機応変な対応は、「頭がいい」と称賛される。

だが他方、数の概念や計画性が極端に欠如するイヌイットの歴史では、犬を殺し、子供を間引き、死人の肉を食らい、数十人の規模で一気に死に絶える、という悲惨極まりない大飢餓にたびたび見舞われてきたのである(本書80頁)。

…

…

やはり、カオスの自覚と型の発展、両方が人間の自然なあり方のようだ。

そして、その型とは、自分の環境に適した、自分が生きるための、自分の創意の結晶のはずだ。

その狙いを外し続ければ滅亡。知恵を育み当たれば繁栄。

人間同士でなく、カオスがもたらす問題との、勝負の世界が、人間の本来の世界なのである。

そこで、また現代の日本に目を向けてみよう。

- 今の日本の型は、「俺達」のために構築されたものなのだろうか?

- 個々人の創造性ある型が、最大限尊重されているのだろうか?

日本で、生の躍動に踊る、冒険者として生きるとは、どのような生き方なのだろうか。

「ナルホイヤ」。

言葉は違えど、そういう語ってくれ、先陣を切ってくれた先輩達。

俺達はすでに知っているし、これからも知っていける。

そして、みんなで一緒に、俺達が創っていくんだ。

.jpg)

コメントを残す