こんにちは、こんばんは、魅力発見心理コーチかずです。

人を笑わせられる人って、周りから好かれますよね。

女の子からモテるし…

なによりも、人が笑ってくれると、自分も嬉しい!

だけど…

「女の子や友達や上司を笑わせたいけど、そんなキャラじゃないし、すべるのが恐いよ」

そんな、真面目なあなた。

気づかいができて、深く考えすぎてしまう。

あなたはホントは人の笑顔にするのが好きなので、冗談を言いたくて喉まで出かかるのです。

しかし、それによりすべって、会の雰囲気を盛り下げて、迷惑をかけてしまうのではないか…

そう思ってちゅうちょして、変なタイミングと変なトーンで中途半端な冗談を言ってしまい、実際に滑ってしまう…そうではありませんか?

あなたは仕事でもなんでも、人の事を想って一生懸命がんばるけど、なんだがあまり人に好かれない…

その反面、思いやりが足りず自己主張の強い奴が、大して面白くもない冗談を言って、なんとなくみんなに好かれて、大切にされている…

(この鈍感野郎ども…!)

何でみんな、分かってくれないんだ。

なんで、真面目な人がバカを見るんだ…

悔しいですよね。

だけど、そんな繊細で真面目なあなただからこそ、人を思いやれるし、物事を深く考えることができるので、笑いの本質を我が物とするポテンシャルがあるんです。

何を隠そう、僕も一昔前は、飲み会で上っ面の建前ばかりしか話せず、会場の温度をカチコチに凍らせてしまう、アイスマンでした。

だけど、対人恐怖症・女性恐怖症を克服するためにナンパをやり始めてから、

- ユーモアが人間関係を創り出すこと

- ユーモアの具体的な技術

- ユーモアの本質

がわかりはじめ、徐々にその威力を発揮してきました。

ユーモアを身に着けると、人から好かれ、助けてもらえるようになります。

- 合鍵をもらって第2の家できたり、

- iPhoneを買ってもえたり、

- アップルウォッチを買ってもらえたり、

- タワマンで手作りディナーをごちそうしてもらったうえ、レインボーブリッジブリッジを見ながらキングサイズのベットでSEXしたり…

法律事務所でパラリーガルとして働いていたときも、職場をユーモアで楽しくしようと意識していると、上司に好かれて、給料以外のたくさんの援助をいただきました。

そして、そんな俺が、メンヘラ女弁護士に嫉妬されてパワハラを受けてピンチのときに、すぐさま高級レストランで相談に乗っていただきました。

参考記事:【かずvsメンヘラ女弁護士~パワハラ撃退体験記~】『GIVE&TAKE』『孫氏の兵法』から抽出した「勝利の法則エッセンス」を成功体験と共にシェア

しかし、ここまではまだ僕は「純粋なの自分」を偽っていたので、そのユーモアはどこか悲しさや自信のなさが見え隠れしボロが出ることがあり、実力半分、という感じでした。

それが、ビジョン心理学を学んで「自分は今でも完璧なんだ」と笑いの本質を悟ってからは、ユーモアの質に磨きがかかり、量としても意識せず無限にひねり出せるようになりました。

今では僕は、自然体のユーモアが湯水のようにあふれ出てきて、あるがままいるだけで、人をくすっとさせることができます。

ここ↓のかずオリジナルグッズも、面白いのでぜひ見てみてください!

今の彼女(=先生も、ユーモアで笑せまくってますよ!

真面目カチコチ人間の僕でもできました。

あなたにもできます。

なぜなら、本記事で、僕が今のようになるまでに学んだ全てを、超論理的に具体例も交えて完璧に体系化したからです。

この理論を身につければ、毎回大爆笑とまではいかないまでも、ちょっとクスっと周りをハッピーにできる状態がデフォルトなります。

プロの芸人ではないのですから、それで十分なのです。

そして、本記事を読んで面白くなったあなたには、抱えきれないほどの膨大な利益が降り注ぎます。

そして、モテるのです。

参考記事:【Amazonで届けるサプライズ】甘くない彼女の甘くないバレンタインデー・プレゼント

目次

ユーモアセンスを身に着けることによる9つの利益

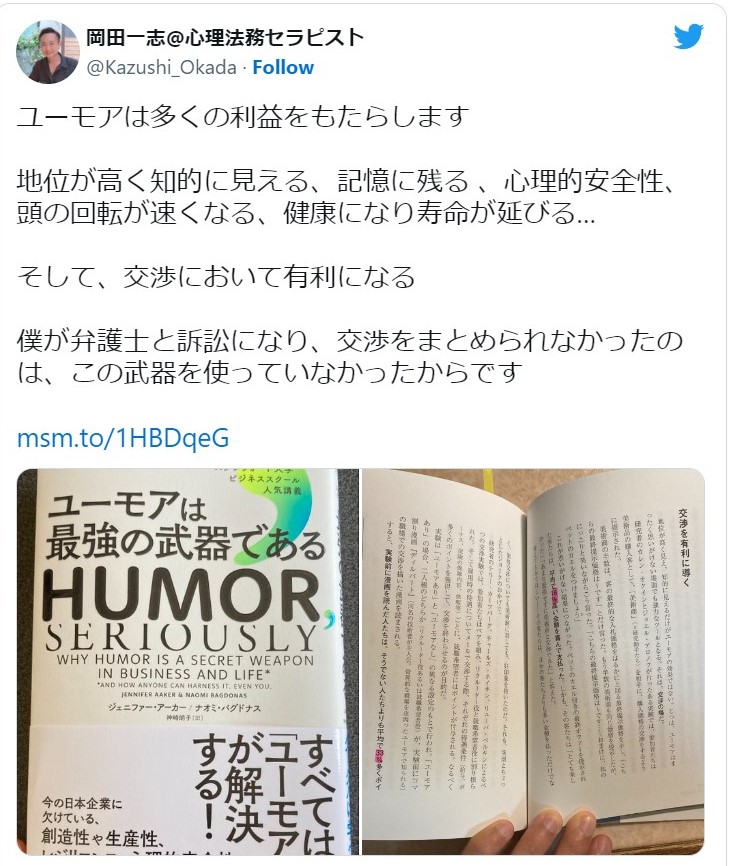

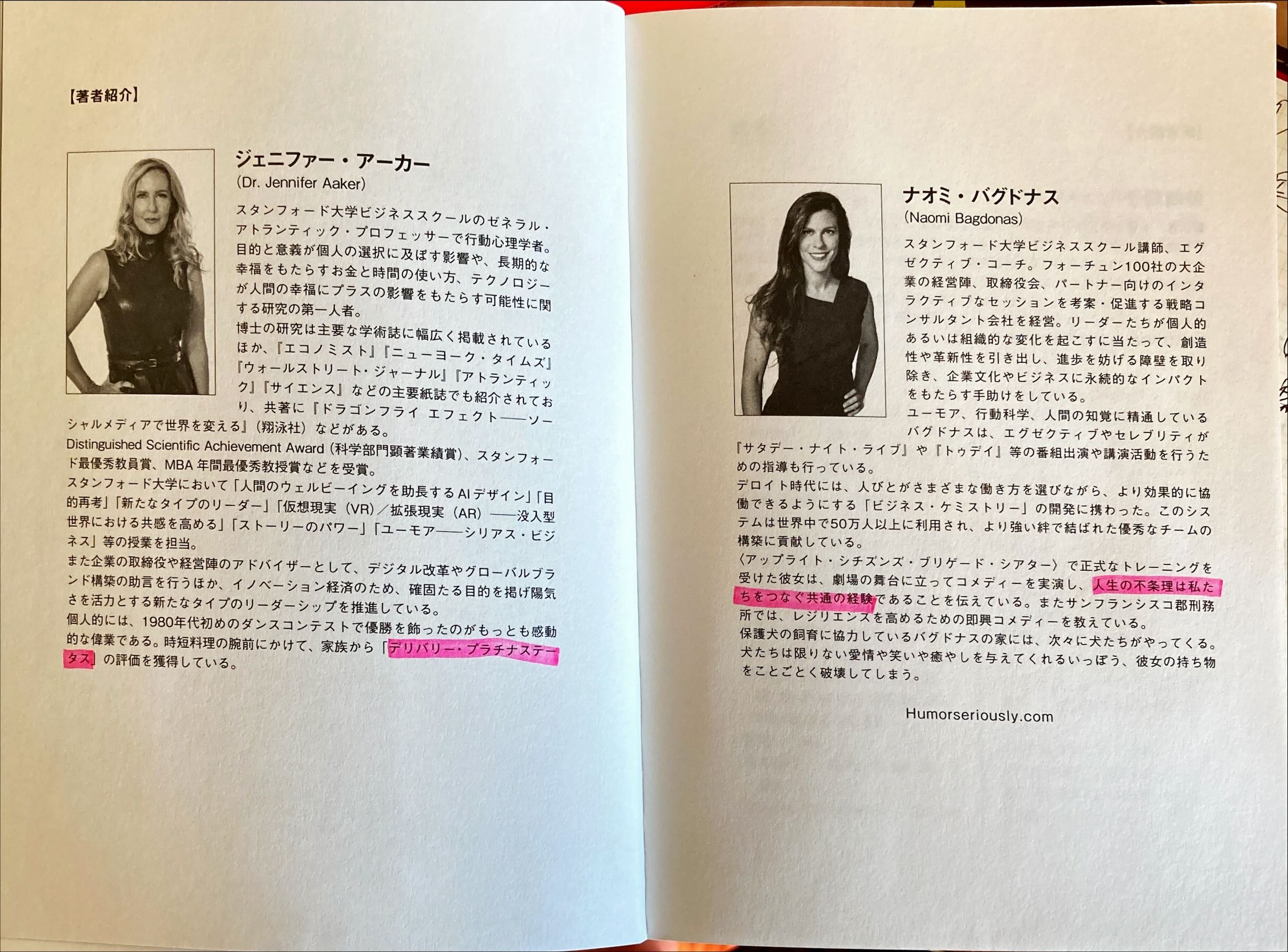

まず、上記『ユーモアは最強の武器である』の全体像と、そこで述べられている「ユーモアがもたらす9つの利益」を紹介します。

著者についてはこんな感じ↓

ユーモアによってさまざまな利益が得られ人間関係が円滑になることを、様々な科学的な実験の紹介により実証してくれています。

それによれば、ユーモアには、以下の9つの利益が認められます。

- 【ユーモラスな人は「有能」「自信がある」「地位が高い」と思ってもらえる】

- 【ユーモラスなひとは知能が高い】

- 【ユーモアには記憶を助ける効果がある!】

- 【ユーモラスな人は、信頼を得られる】

- 【ユーモアは、人間関係の持続に役立つ】

- 【ユーモアセンスがある人は、頭の回転が速く、創造力(アイディアを生み出す力)が高い】

- 【ユーモアはストレスを和らげ、仕事をはかどらせる】

- 【ユーモアは健康をもたらし、寿命が延びる】

- 【ユーモアで交渉が有利に!】

厚めの本ですが、そこはユーモア本。

著者の軽妙な語り口&ほのぼのユーモアが、次へ次へとページをめくらせてくれます。

ただ、「どうすれば人を笑わせられるか」という理論面の「詰め」が弱いです。

いちおう、 How To 的なものとして、以下のようなものもありますが、いずれも断片的にユーモアの本質の一側面を抜き出したものであり、全体として統合できてません。

- ユーモアの4つのタイプ(スタンタップ、スイートハート、マグネット、スナイパー。49頁)

- コメディーっていうのは、おかしなことを真剣にやること(104頁)

- ユーモア=悲劇+時間(122頁)

- 即興コメディにおいて何より重要な「イエス・アンド」(270頁)

- コメディーによは、事実、痛み、距離という3つの重要な要素がある(308頁)

いずれも本記事でこれから述べる笑いの本質と、「3パターン理論」に還元されます。

以下では、上記「ユーモアの9つの利益」を実証する実験をご紹介します。

①【ユーモラスな人は「有能」「自信がある」「地位が高い」と思ってもらえる】

研究者が実験参加者に対し、『架空の旅行会社が「お客様の声」として集めた、スイス旅行プランの感想を発表するので、聞いてほしい』と求めた。

彼らが事前に用意しておいたコメントの半分は真面目で、半分にはユーモアがあった。

例えば、真面目なコメントは「山でのスキーやハイキングは最高です!本当に素晴らしい!」というものだった。

いっぽう、ユーモアのあるコメントは、「山でのスキーやハイキングは最高だし、あのスイス国旗も気分が上がる!)。

その後、参加者に対し、感想を発表した人について評価するように求めたところ、ユーモアのある感想を述べた人の方が、有能である印象を与えた割合が5%高く、「自信がある」という印象を与えた割合が11%高く、「地位が高い」という印象を与えた割合が37%高かった。

②【ユーモラスなひとは知能が高い】

研究者が、参加者に、「もし一日だけ他の動物になれるとしたら、どんな動物になりたくないですか?また、その理由も教えてください」「その動物を飛び切りおかしく描写してください」とい要求する。

そして審査審が、参加者たちのユーモラスなプレゼンを評価した。

すると、プレゼンがもっとも面白いと評価された参加者たちは、事前に行われた一般知能検査の得点が非常に高かった(ユーモアの標準偏差が平均で0.29ポイント高い人は、知能検査の偏差値が1ポイント高かった)。

③【ユーモアには記憶を助ける効果がある!】

ユーモアのある教材で授業を受けた学生たちは、そうでない学生たちよりも、授業内容をよく覚えており、期末試験の点数が11%高かった。

人の脳は、ユーモアを感じると、ドーパミンが大量に分泌され、集中力が高まり、記憶の長期保持が可能となる。

.jpg)

④【ユーモラスな人は、信頼を得られる】

実験参加者は、ペアを組み、一緒に5分の映画を見た。

半分の参加者は、とくに感情を呼び起こさない番組を見た。もう半分の参加者は、コメディー番組のNG集を見た。

その後、参加者は、自分のペアに向けて、メッセージを書いた。

すると、NG集を見た人は、そうでない人に比べ、相手に伝えた個人情報の量が優位に多かった。

これは、人が笑うと、脳にオキシトシンという「信頼ホルモン」が分泌され、その経験を共にした人に感情的な結び付けを生み出すからである。

⑤【ユーモアは、人間関係の持続に役立つ】

多数のカップルが4つのグループに分かれ、研究者から以下について思い出し、カップルで話し合うよう指示された。

- 最近3か月に「2人で一緒に笑ったとき」

- 「別々に笑ったとき」

- 「2人の仲の良さを実感したとき」

- 「他の誰かとの仲の良さを実感したとき」

すると、①のグループは、他の3つのグループたちに比べて、2人の関係についての満足度が23%高いことがわかった。

つまり、一緒に笑うこと、そしてその想いでを噛みしめるだけで、ラブラブになるのだ。

.jpg)

⑥【ユーモアセンスがある人は、頭の回転が速く、創造力(アイディアを生み出す力)が高い】

引用:本書89頁

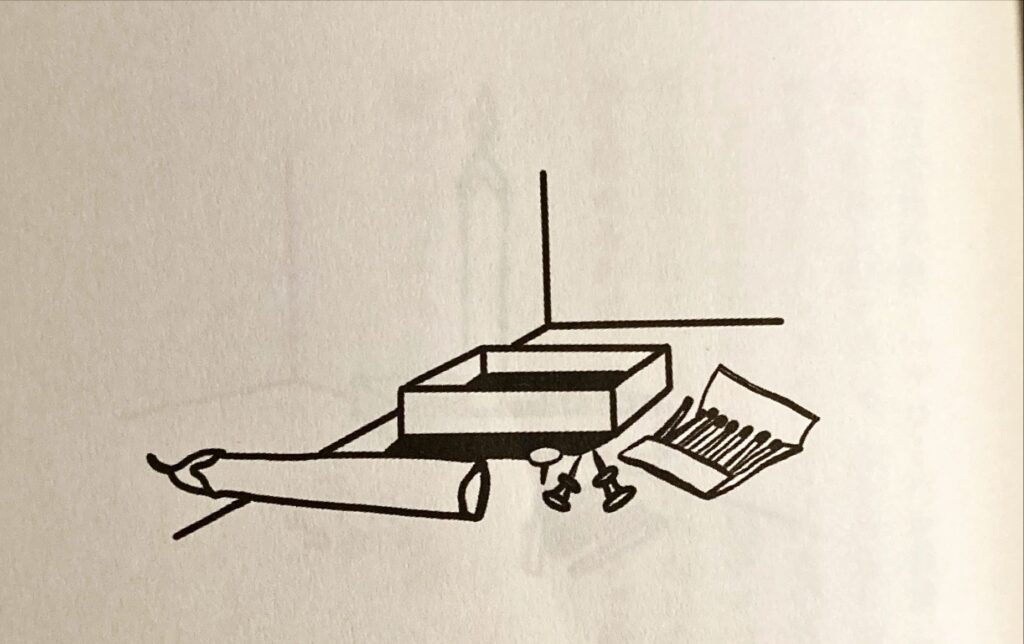

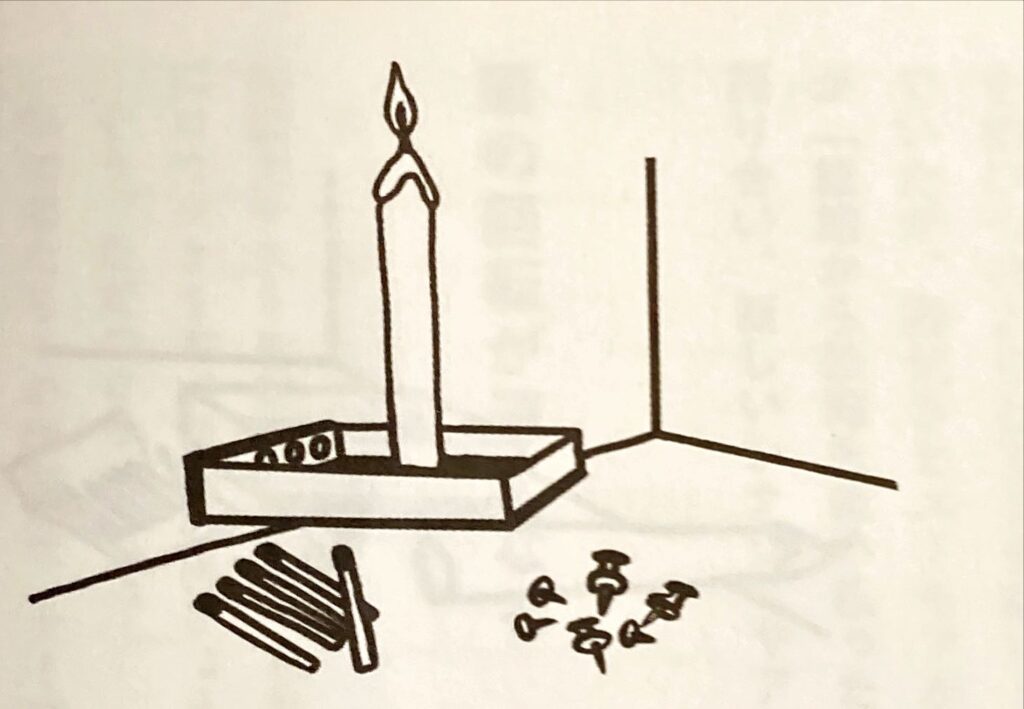

参加者たちへの課題は、テーブルの上に配られた者だけを使って壁にロウソクを固定し、点火することだ。ただし、溶けたロウが下のテーブルにこぼれないようにしなければならない。

.jpg)

正解は、箱から画びょうをとり出し、画びょうを使って、箱の片側を壁にとめ、ロウソクを置く棚を創ることだ。

この解決法にたどり着くには、脳の機能固着1を克服する必要がある。

この実験をするにあたり、参加者の半数には、特に感情を動かさないビデオを見せた。もう半分の参加者には、ユーモアのあるビデオを見せた。

結果は驚くべきものだった。

ユーモアのあるビデオを見た方が、正解にたどり着く確率が2倍も高かったのだ。

笑ったことで、昨日的固着を克服しやすくなり、新たなつががりや連想を思いつきやすくなったのである。

⑦【ユーモアはストレスを和らげ、仕事をはかどらせる】

人は笑えると「思っただけ」でも、ストレスホルモンであるコルチゾールが39%、逃走・闘争ホルモンであるエピネフリンが70%減少する。

そして、コルチゾールの減少と、言語記憶・処理機能および手指協調・実行機能の向上との間には、優位に相関関係があることがわかった。

.jpg)

⑧【ユーモアは健康をもたらし、寿命が延びる】

ユーモアのセンスと寿命の長さには、相関関係があることが実験で明らかになっている。

ユーモアのある人は、そうでない人より、持病があったり感染症にかかったりしても、長生きすることが明らかになった。

具体的には、ユーモアをよく使う女性たちは、ガンによる死亡リスクが73%低く、感染症による死亡リスクが83%低いことがわかった。

また、ユーモアをよく使う男性たちは、感染症による死亡リスクが74%低いことがわかった。

※なお、下記記事も参照。

…

…

知能や地位が高く見られ、信頼を得られ、記憶に残る…

そして実際に、頭がよく回る…

しかもなんだがそいつと一緒にいると、ウキウキ、体の調子もよくなる…

そんなユーモラスな人こそ、書籍・セミナーだけでは身につかない、

本物の交渉力を発揮できる

のです。

⑨【ユーモアで交渉が有利に!】

ある絵画のオークションで、美術商の半数は、「こちらの最終提示価格は〇〇です」とだけ客に伝えた。

もう半数の美術商は、「こちらの最終提示価格は〇〇です…おまけに、私のペットのカエルもつけましょう!」といった。

すると、客は、後者の方が18%高い価格を支払った。

その客は、「とても楽しかった」「あまり緊張せずに交渉できた」と語ったのである。

…

…

真面目で繊細、そして面白い…

あなたはもう、ただのゴリ押し鈍感野郎なんかには、負けません。

ユーモアを身に着けたあなたは、どんな人間関係も思いのままの、モテモテ最強交渉人です。

ここで、あなたは次の問いにぶつかるでしょう。

じゃあ、どうすればユーモラスになれるの?

そんなあなたに朗報があります。

ついに僕が、笑いが生じるメカニズムと、その3つのパターン(笑いの法則)を発見しました!

.jpg)

その後法律を勉強し法的思考力を身に着けることで、「論理的に徹底的に考える力」が得た僕が、笑いの法則の探求に至ることは必然であったのです。それが、今回紹介する3つの笑いの理論です。

この理論を理解すれば、人が笑う理由(本質)が分かるので、自己流で始めるより滑る可能性極端に減り、日常のあらゆる場面で、自然に笑いを生むことができるようになります。

そして、それが自信になり、ガンガン行動できて、男女問わず人に「面白い人」と思ってもらえ、好印象を得ることができ、好かれるようになります。

また、面白いことは、男性にとって大事なことです。

詳しくは後述しますが、本当の言意味で人を笑わせられる人は、強いオスであり、女性にモテます。

女性は面白い人が大好きなのです。

僕は、人を笑わせられるようになってから、なんだか余裕が生まれていること、モテるようになっているのに気づきました。

女の子と一緒にいても、緊張はあまりなく、楽しいです!

その結果、自然体のままでみんなに笑いというプレゼントを配れるあなたは、自然と、

プレゼントまみれ

になるのです。

具体的には、

- 女子社員の人気ランキングであなたはぶっちぎり1位になり、女子みんながあなたを独り占めしようと、水面下でし烈な火花を散らしている…

- そんなあなたに最愛の彼女は浮気してないかとちょっと焦りを感じていて「絶対モテるでしょ?」とか詮索してくる…

- クリスマスやあなたのお誕生日に彼女は全力プレゼントを用意してくれ、「生まれてきてよかった!」と毎年最高の感動に包まれている

- 上司の人気も厚く、頻繁に飲みに誘ってくれたり、いつもあなたのことをいつも気にかけて、ピンチの時は手を差し伸べてくれる…

- 取引先のあの人も、持続的に関係を持ちたいと言って、頻繁にキャバクラに誘ってくれる(笑)

では、僕の発見した「笑いの3パターン」とは、どのようなものでしょうか?

まず、それを産みだす母艦となってくれた、「緊張と緩和の理論」をご紹介しましょう。

桂枝雀「緊張と緩和の理論」とその問題点

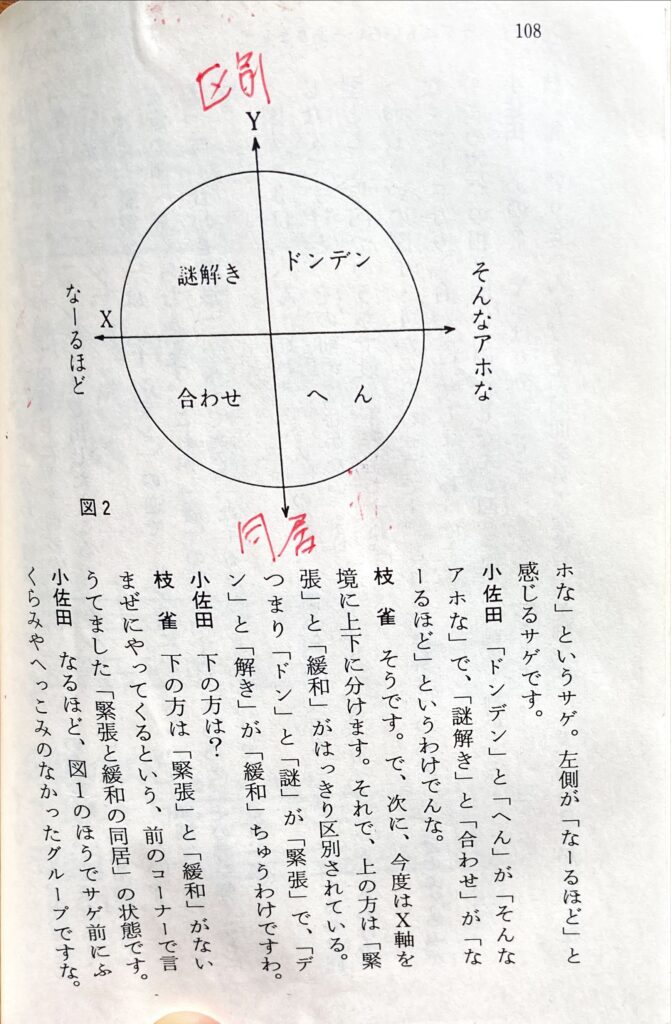

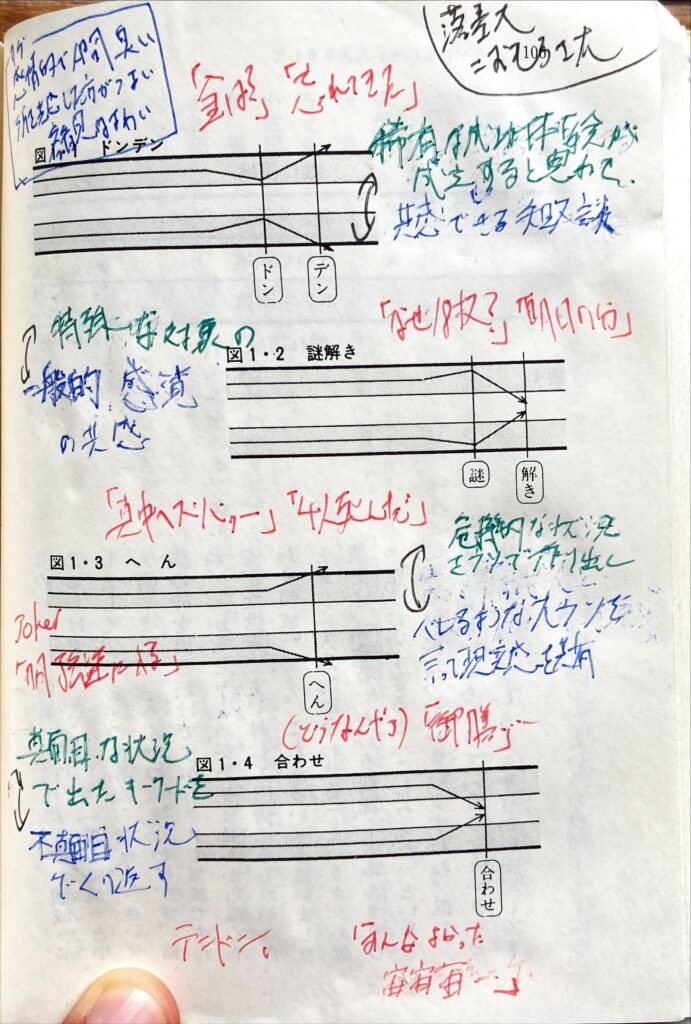

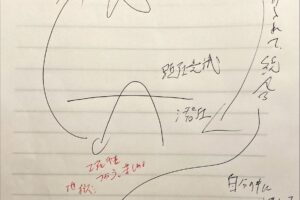

笑いの理論については、落語家で爆笑王の異名を持つ「桂枝雀」(かつら しじゃく)師匠が、下記書籍において、「緊張と緩和」理論とそれに基づく「オチの4分類」の理論を発表しています。

これにより、お笑いの理論化はすでに完了したと思われていました。

「緊張と緩和」の理論とは、「人が笑うのは、緊張から緩和が生じたときである」というものです。

※桂枝雀師匠と「緊張と緩和の理論」についてもう少し詳しく知りたい方は、本記事末の「参考文献」で

しかし、緊張と緩和があっても、常に笑いが生じるわけではない、と僕疑問に思いました。

例えば、タムケンを見てみてください。

サングラスをかけたイカツイ表情とキレている態度から、視聴者に緊張を生じさせようとしています。

そして、だらしない身体とふんどしの間抜けな姿により、緩和を生じさせようとしています。

しかし、彼は100パーセント滑っていますよね。なぜか?

彼が滑る理由は、彼が「緊張と緩和」は笑いの本質ではなく、それが笑いの本質により生み出される結果(人間に起こる生理現象)にすぎない、ということを理解していない点にあると思われます。

着目すべきは、

- 「人が緊張するのはどういうときなのか?」

- 「それがほぐれて緩和するのはどういうときなのか?」

- 「なぜ、緊張と緩和により笑いが生れるのか?」

なのです。

それなのに、タムケンは笑いの本質を自分の頭で考えることをせず、ただ緊張と緩和という結果に対してアプローチしているだけなので、

- 全くと言っていいほど笑いを起こすことができず(わずかに聞こえる笑い声は、憐みや蔑みですよね)

- 人気も出ないので、

お笑い界で全くうだつが上がらないのです。

.jpg)

僕は笑いの本質を考え抜き、日常生活やデートやツイッターでの情報発信で、実践しました。

その結果、上記の「緊張と緩和」の理論を克服した、わかりやすく明快な笑いの体系を作ることに成功したのです。

それが、「笑いの3パターン理論(ボケの3つの武器)」です(笑いの本質からは、上記「オチの4分類」は3つに統合できることがわかりました)。

そして、その体系が正しい事を、以下の書籍で検証しました。

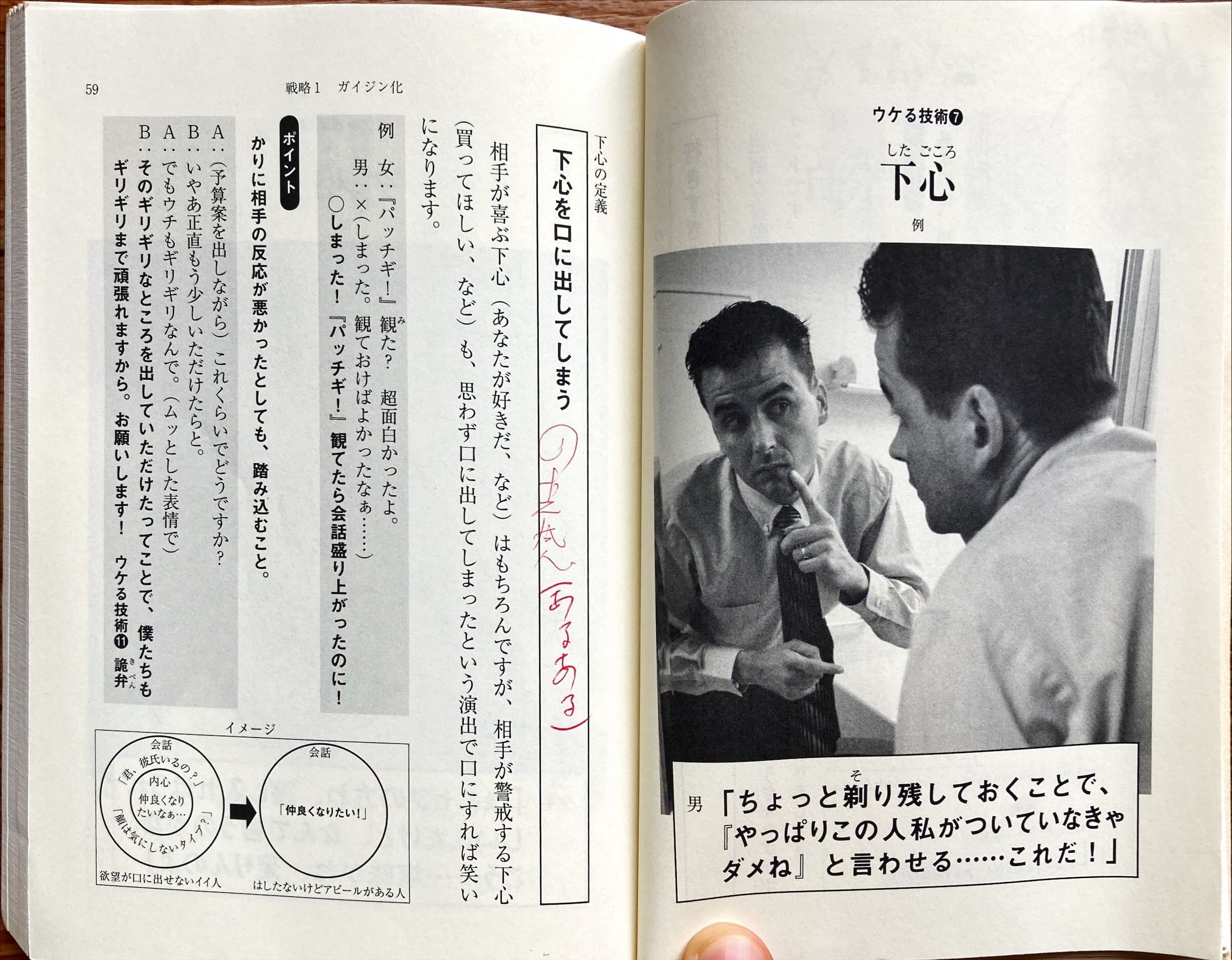

合計40個の「ウケる技術」が、その何倍もの多くの具体例とともに、紹介されています(詳しく知りたい方は後掲「参考文献」を参照)。

僕は、この本を読んで、今回紹介する笑いの法則が、本書に載っている例に全て当てはまり、完ぺきに分類できることを確認しました。

抽象的な法則の理解と、それに基づく具体例の整理が、実際に日常で使える応用力を生み出すのです。

ですので、僕が今回の企画で皆さんにご紹介する「笑いの本質」は、これでもかというほど豊富&高品質な具体例を含み、なおかつ完璧にカテゴライズされ整理されています。

以下のような内容です。

- 笑いの本質をざっくり一言で切り、桂枝雀の「笑い=緊張と緩和論」を克服!

- 誰にでもすぐにできる笑いの技術〇〇〇

- 【読んだ瞬間から笑いで人を幸せにできる】「笑いの3パターン理論」(ボケの3つの武器)をゲラゲラしながら手に入れる!

- 定義

- 具体例(プロ芸人のYouTube動画や本記事で紹介した本の著者によるものなど10個を厳選してピックアップ)

- 創り方

- 【女子と上司に恍惚を感じさせる鋭いツッコミ】を一発で修得できる、ツッコミの本質〇〇〇〇2

- まとめ~なぜモテ男は面白いのか~

- 人が笑う理由~チンパンジーの「社会的グルーミング」から考える~

- 【☆超重要☆】笑いと悟りと、モテる男の関係

赤字は、公式LINEでお友達になってくれた方限定でプレゼント🎁です。

その先には、人間関係における恐れを克服し、愛に目覚める、悟りがあります。

人から好かれようとするから、人に好かれないのです

だからといって、嫌われることをしろということでもありません

本質はそこではないのです

自分のやるべきことをやる。それで嫌われてもやむを得ない

どんな困難もプラスにする

その余裕です

— かず@魅力発見心理コーチ (@Kazu_charmcoach) July 2, 2023

が、本記事だけの内容でも十分笑いのスキルアップになりますので、ぜひ読んでみて&試していただき、もし「もっと知りたい!」という方は、よろしければLINEにお友達登録して🎁を受け取ってください!

このように笑いを体系立てて、本当に使える形で、教えられるのは、僕だけです。

.jpg) かずなので、吉本にバレたら〇されるかもしれません。くれぐれも他言無用でお願いします…

かずなので、吉本にバレたら〇されるかもしれません。くれぐれも他言無用でお願いします…スポットライトがあたる、あなたが輝くステージを、目の前に用意しました。

あなたはそこに、一歩を踏み出して、ただ立てばいい。

リスクとベネフィットを計りにかけて、どうすればいいのか、あとはあなたが判断して下さい。

ユーモアセンスは一度見に着けば失われない、一生もののスキル…今を逃すのがどれほどの損失が膨らんでいくのか…

ここまで読んでくれた勉強家のあなたなら、どうすればいのか、もう、わかりますね(you already understand)。

さあ、NSC真っ青の秘密のお笑いレッスン、始めますよ!

人が笑うのはどんなとき?~笑いの3パターン理論(ボケの3つの武器)~

ズバリ言います。

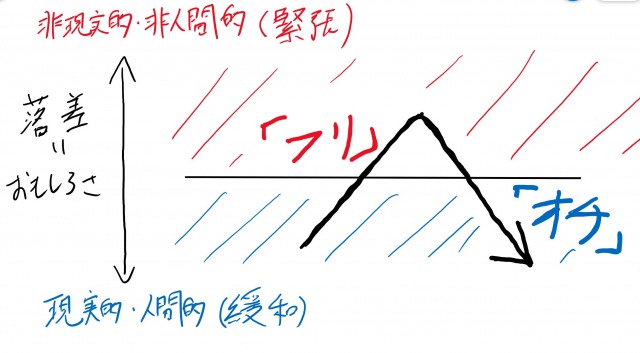

人が笑うのは、「分離感から一体感へ感情が動いたとき」です。

分離感は、非現実的な状況・非人間的な対象に直面したときに起こる感情です。

疎外感と言ってもいいでしょう。他方、一体感は、現実的な状況・人間的対象に直面したときに起こる感情です。

共感と言ってもいいでしょう。笑いは、①非現実的状況・非人間的対象を利用しあるいは作り出し(フリ)、②その後、現実的・人間的状況を提示することにより感情を揺り動かすことで生まれるのです(オチ)。

そして、その落差が大きいほど、笑いは大きくなるのです。

タムケンが笑えないのは、フリとオチが両方弱いからです。

つまり、「イカツイ真面目な顔でキレる」というフリは、まだ人間性が残る以上、「非人間性」が不十分で分離感のストレスをを感じません。

彼の姿に恐怖やコワさを感じないですよね。また、オチ(オチていないが、分類上このように表現します)の間抜けな恰好も、変な奴という違和感を感じるだけで、「人間的要素」が弱く、一体感や共感を感じないですよね。

上の動画では、仲間の芸人がイジってくれているから、タムケンの間抜けさが強調され、かろうじでお笑いという体面を保ってはいますが、彼自身の笑いの能力は低いと言わざるを得ないでしょう。

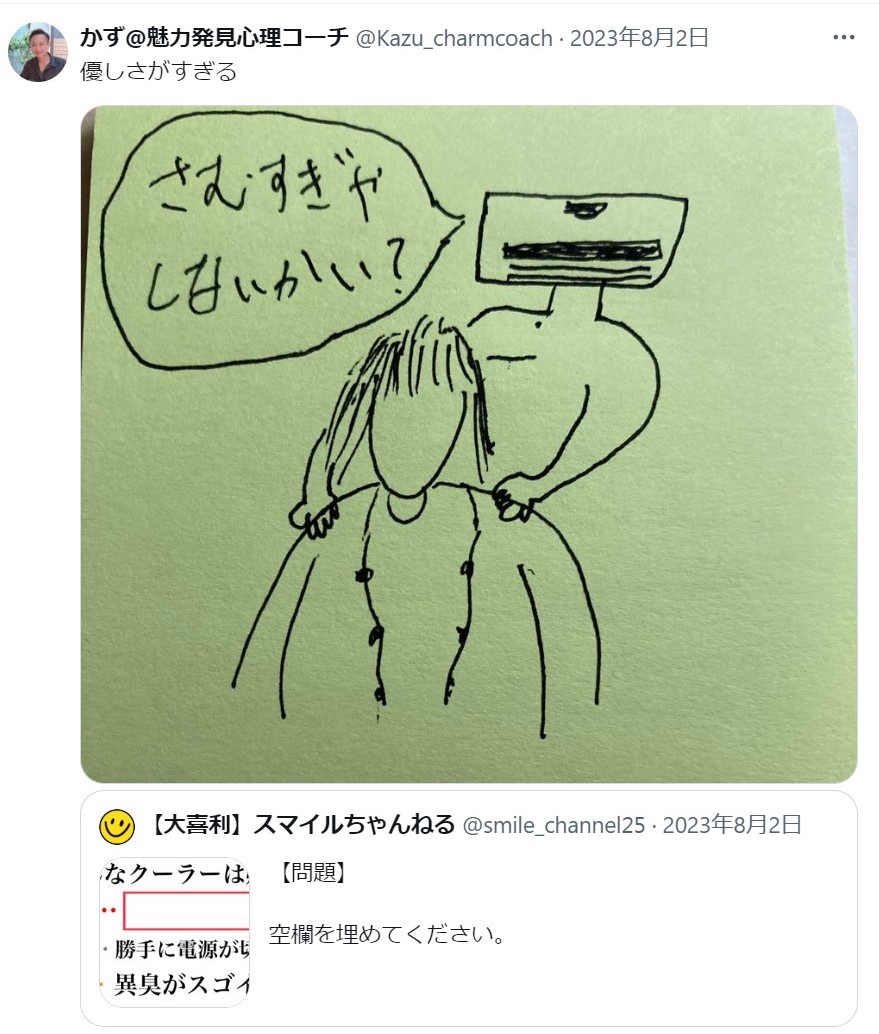

じゃあ、分離感から一体感へ感情が動くときって具体にどんなとき? かずの彼女(先生)

かずの彼女(先生).jpg) かず笑いが起こるパターンは3つに分類できます(ボケの3つの武器)。

かず笑いが起こるパターンは3つに分類できます(ボケの3つの武器)。今日は、その中の一つ①「あるある」の一部を、具体例を出して紹介しますね!

だれでも簡単に使えるユーモアの技術を一つだけ紹介

笑の3パターン理論の一つ、「あるある」とは、簡単に言うと、「非日常な状況を利用し、あるいは創ってドキドキさせ、そこからほのぼの日常生活に帰って安心してもらうこと」です。

「あるある」には様々なパターンがあり、公式LINEに登録していただいた方に伝授する本編では、10個の例を挙げています。

ここでは、「あるある」の中でも比較的難易度の低い「失敗談」という技術を具体例とともに伝授します。

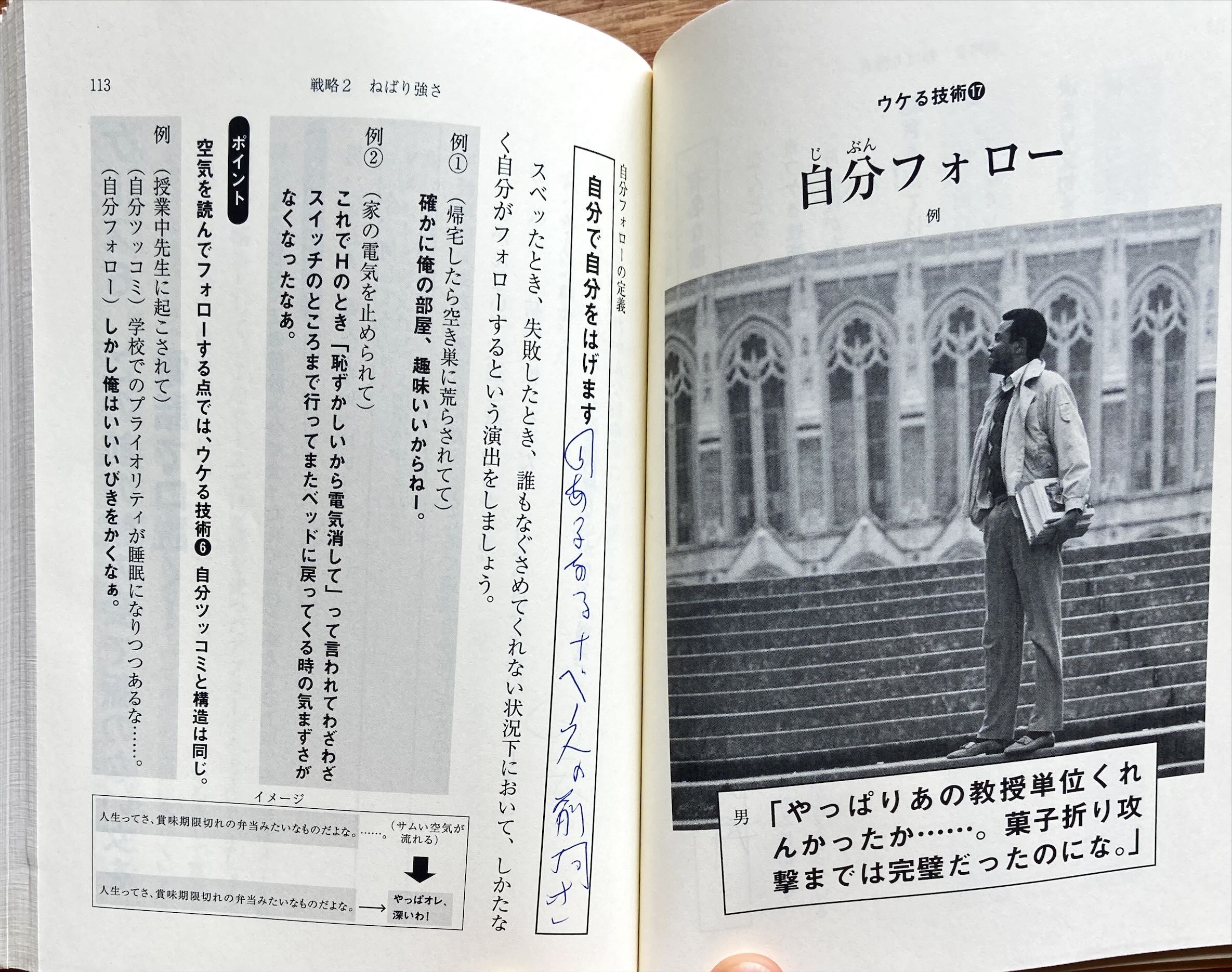

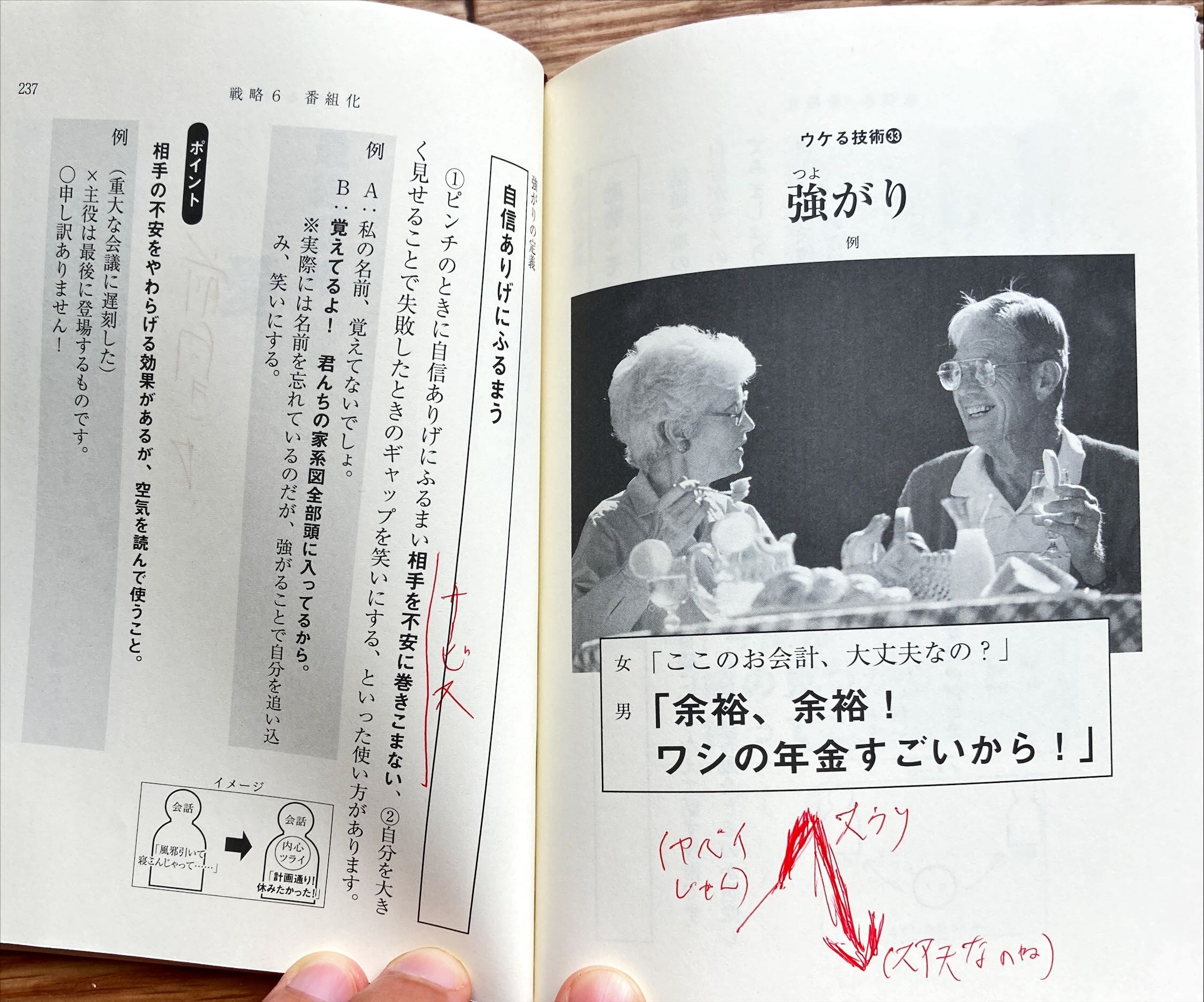

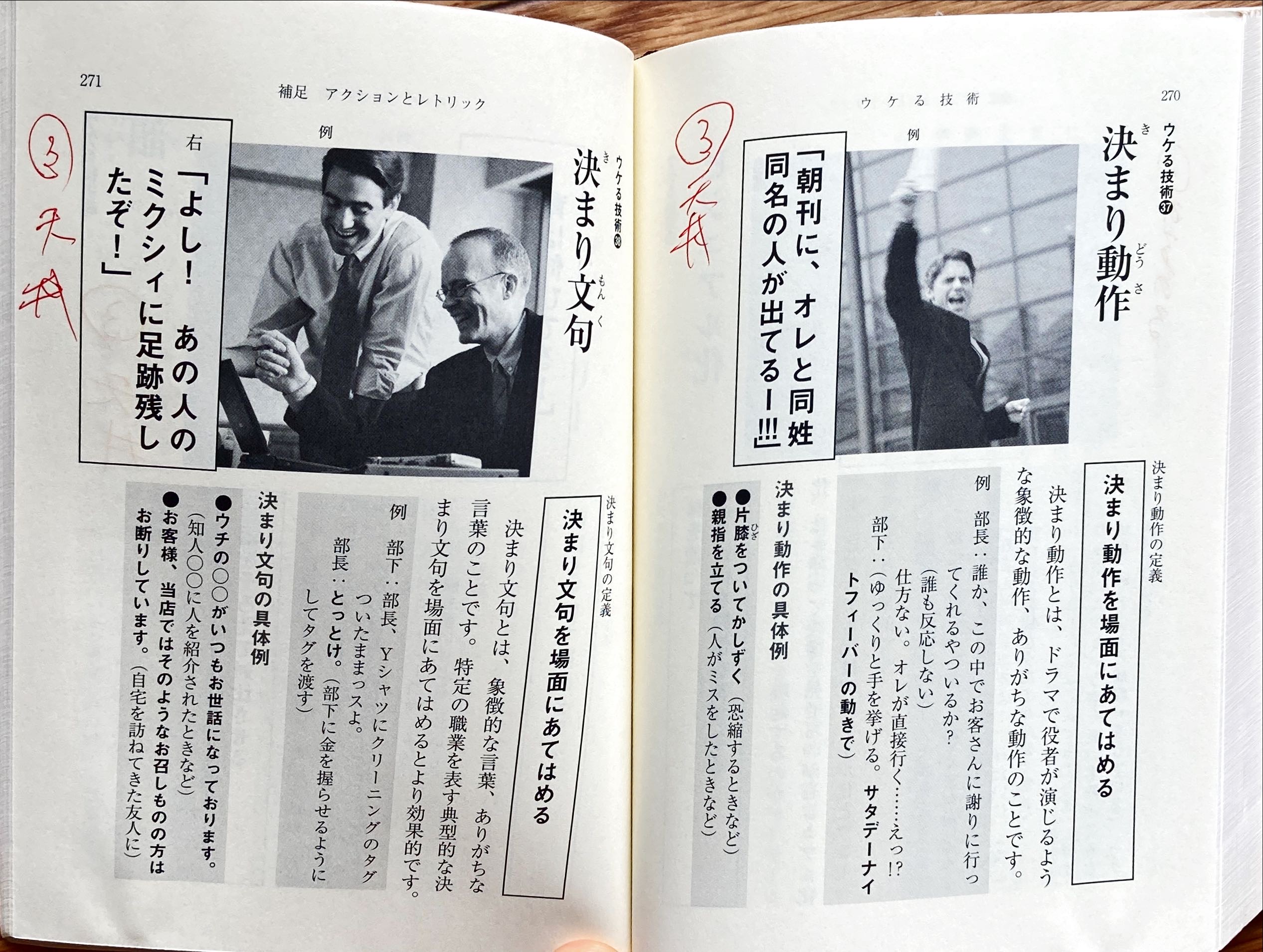

まず、↑でご紹介した『ウケる技術』から引用して紹介します。

「自分フォロー」という技を見てください。

引用:後掲『ウケる技術』

菓子折り作戦が失敗したとき、空き巣に入られたとき、家の電気を止められた時、授業中に居眠りしていて先生に叩き起こされたとき、はたまた、すべってしまったとき…

ピンチに陥ったときはたしかにショックかもしれませんが、こんなとき、

- 自分を責めてシュンとしてしまったり、

- 逆ギレしたり、

- 事実をもみ消そうとしてしまう

と、場がしらけてしまいますよね。

となりにいる座っている女子もなんだか距離をとってしまいそうな、負のオーラが出てしまいます。

せっかくの「フリ」がもったいない。

他方、ここに書かれているようなトラブルを真正面から受けいれて、プラスに転換(オチ)ができれば、どうでしょう?

きっと、その女子はくすッと笑い、あなたにスリスリ近寄ってきて、ニコッと意味深な笑顔を振りまいてくれそうですよね。

僕も、初めてのビジョン心理学のセミナーでの初めてフォーカス・パーソン3で、緊迫した雰囲気の中(フリ)、オープンに自分の失敗談をさらけ出しすことで会場に全員の癒しための材料を提供し(オチ)、大爆笑の渦に包み込みました。

そこから先は、僕の意思ではありません。

いうべきことは、すべてそのときに口から出てきました。

- 前の会社で社長と意見が合わず、クビになったこと

- 弁護士の仕事を請け負っていたのだが、そこでも弁護士と意見が合わず、クビになり、その後訴えたこと

- 30歳まで女性経験がなく、女性に対する苦手意識を克服するため、色々な詐欺恋愛商材に手を出したり、ナンパもしたが、本当の自分の「好き」という気持ちを育めなかったこと

自分の弱い部分を素直に出しました。

この状態に入ると、ユーモアは考えなくても出てくるのです。

- 「人によく誤解される。誰も俺を分かってくれない。司法試験も俺を分かってくれないと思って、もう受けるのをやめた」

- 「最初のナンパ師の4万円2時間の講習では、声をかけた女性全員に無視された挙句、最終的に歌舞伎町のドンキにつれていかれハゲているからズラを買ってくださいといわれて、泣いた。クリスマスで、雪が降っていた」

注:僕のおでこは確かにクレジットカードが4枚乗るのではないかと思うほど広いですが、思春期からずっとこの状態ですので、ハゲているわけではありません。

…

終わった後、色々な人が話しかけてくれました。

- 「よかったですよ。」

- 「Facebook交換しましょう」

- 「岡田さん、ごはん行きますよ!」

- 「天使やってて、熱い恋の気持ちをもう一度味わいたいって思ったよ」

- 「愛される勇気って、助けてっていうこと、自分から報・連・相することかもって思えました」、

- 「私もファイターなので、怒りの向き合い方の勉強になりました。ありがとう」

一気にみんなと近づけました。

最近でも…

「人は、今欲しいものを手にしている」

俺がずっと欲しかったのは、ちょっとくらいミスしても、俺の真価を見抜いてて、丸ごと受け容れてくれる人だった

もらってるんやなぁ

それを教えてくれたんやなぁ pic.twitter.com/yQW3b08ncq

— かず@魅力発見心理コーチ (@Kazu_charmcoach) February 26, 2024

人間とは、行動の生き物であり、失敗する生き物です。

- 一人一人の経験それ自体は違えど、失敗自体はすべからく経験しているので、失敗談は共感を呼び、人に親近感を感じさせます。

- しかもそれだけでなく、失敗談を聞いた人は、自分自身を省みて自己理解を進めるための貴重な材料を得ることができるのです

なので、あなたのピンチや失敗は、人へのプレゼントであり、人を引きつける魅力です!

ぜひ今度、恥ずかしさを乗り越え、ちょっとだけでも失敗談を話してみてください。

世界は自分の心の反映です。

自分がオープンになれば、周りの人たちもあなたにオープンに接してくれますよ。

…

…

さて、本記事ではここまで。

続きは、LINEでお友達になってくれた方へのプレゼントです🎁

- 【読んだ瞬間から笑いで人を幸せにできる】「笑いの3パターン理論」(ボケの3つの武器)をゲラゲラしながら手に入れる!

- 定義

- 具体例(プロ芸人のYouTube動画や本記事で紹介した本の著者によるものなど10個を厳選してピックアップ)

- 創り方

- 【女子と上司に恍惚を感じさせる鋭いツッコミ】を一発で修得できる、ツッコミの本質〇〇〇〇4

- まとめ~なぜモテ男は面白いのか~

- 人が笑う理由~チンパンジーの「社会的グルーミング」から考える~

- 【☆超重要☆】笑いと悟りと、モテる男の関係

あなたがこれを手に入れた先に、満面の笑顔の女子に囲まれるモテモテの未来が待ってます。

今、公式LINE作ってますので、Xなどで僕の動きをチェックしておいてくださいな!

主要テキスト2冊を詳しめに紹介

『らくごde枝雀』(ちくま文庫)桂枝雀

僕の笑いの理論の根本には、落語家 桂枝雀師匠の「緊張と緩和の理論」があります。彼の理論に直接触れたい方は、↓の本を直接読んでみてはいかがでしょうか。

リンクまた、You Tubeで実際に枝雀師匠のお話を聞いて、自分の目でその喋り方や動きを捉えるのも、勉強になりますよ。

↓この上岡龍太郎さんとの対談が特に光っています。

上岡龍太郎 桂枝雀 対談ここで、枝雀師匠の事を少しだけ紹介しておきましょう。

枝雀師匠は、神戸大学文学部を中退し落語の道に入られた方で、落語界の「爆笑王」と言われる実力者でした。

理論派でストイック。「爆笑王」の名とは裏腹に、うつ病を抱えていました。

神戸大学には1年通っただけで中退し、今度は桂米朝さんに弟子入り…

10代目桂小米という名で落語家デビューしたのです。当時は晩年のスタイルとは違うクラシックで上品な語りが特徴でしたが、「うまいが暗い」といわれて悩んだ後に家庭を持ったことへのプレッシャーもあり、30代半ば、1973年に重度のうつ病と診断され、仕事を3カ月ほど休んだこともありました。

だが、その年、2代目桂枝雀を襲名し、スタイルを大きく変更…

派手な高座は評判を呼び、このころから人気もうなぎ上りになっていきました。この時には薬を飲むこともあったようですが、枝雀さんのうつも治まっていったようにみえたのです。

ところが、病気は一気に進んでいました。1997年ごろのこと、ヒロインの師匠の「将棋の名人」という重要な役で出演したNHKの朝ドラ 「ふたりっ子」で「セリフを間違えて共演者に迷惑をかけているのではないか…」という妄想に取りつかれ、再び症状が強まったのです。

高座で「自分の落語がわからなくなってきた」と泣くこともあったといいます。爆笑王として客を大笑いさせながら、人一倍芸に悩み、自ら高座の枕で病気をネタにもしました。

「うつ病がひどい時は、ご飯を食べるととがった米粒の先が胃に突き刺さると思った」と語ったこともあったほどです。天才ゆえの悩みを抱えながらの59歳での死…

うつ病特有の症例や傾向に当てはまる状況だったとは言われていますが、遺書やそれらしい発言は全くなく、真の動機は謎のままでした。引用:「桂枝雀…天才落語家の自殺の原因はなんだったのか?!」GOSHIPP HISTORY

その真面目さと繊細さの裏返しが、あの突き抜けるような明るさだったのです。

そのような笑いのターミネーターが、笑いとはなんなのか、そしてどうすれば人は笑うのか、落語というステージで突き詰め、問い続け、理論化しました。

それが、本書で紹介される「緊張と緩和」と「オチの4分類」です。

しかし、既述のように、「緊張の緩和」の理論は笑いの本質を捉えきれていませんし、「オチの4分類」は3つにまとめられます(上画像の「ドンデン」と「謎解き」は共に僕のいう「あるある」の一技術です)。

.jpg) かずもしかしたら、その「不完全感」に、完璧主義の師匠の絶望があったのかもしれません

かずもしかしたら、その「不完全感」に、完璧主義の師匠の絶望があったのかもしれませんしかし、僕が師匠の理論を発展させて、今回の「分離感と一体感」理論、「笑いの3パターン」理論を提唱するに至りました。

僕の考えを深めるきっかけを与えてくださった天国の師匠に、感謝を捧げます。

そして、ご冥福をお祈りします。

リンク『ウケる技術』(新潮文庫)小林昌平

リンクウケる技術は「愛」であり、「サービスである」というコンセプトの下、社会生活上生じる様々なピンチの場面で、人間関係を前向きに進展させるユーモアセンスを身に着けさせようとする書籍です。

そのような本質と、笑いのカテゴライズという新しい視点を提供する、稀有な本です。

上記理論を当てはめながら、山ほどある具体例にゲラゲラしながら読み進めると、笑いの本質をより深く、楽しく知ることができるでしょう。

公式LINEでのプレゼントで提供されるコンテンツにおいても、本書の具体例をいくつかピックアップしてご紹介しますので、楽しみにしておいてくださいね!

ゲラゲラ予習しておいてください!

リンク - まとめ~なぜモテ男は面白いのか~

- まとめ~なぜモテ男は面白いのか~

コメントを残す