オス!かずだ!

突然だが、

- 借地借家法、択一で出るけど複雑で覚えきれん!

- 新法の賃貸人の地位の移転・賃借人の地位の移転が混同して、頭に入ってこない!

- 敷金の規定も新設されて、もう混乱!

という方はいないだろうか?

俺もその一人だったのだが、上記3つの悩みを徹底的な比較と論理によって、一本の流れに体系化した。

この記事をしっかり理解しておけば、択一・論文試験において超重要である賃借権の幹・エッセンスをバッチり身に着けられる。

そうすれば、自然に枝葉も生えてくる。

さっそく読み進め、上記悩みを得意分野に転換してくれ!

まずは、民法と借地借家法の択一頻出分野を、3つのポイントで表でまとめたので、その検討から始めよう。

目次

3つのポイントで押さえる!かずスペシャル民法・借地借家法比較表

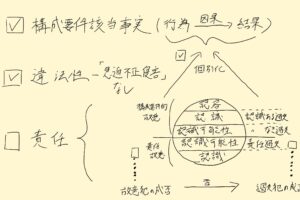

まず、3つの観点を意識する。

3つの観点とは、存続保障、第三者対抗要件、譲渡の自由である。

これを、民法の原則から資本主義による不都合性が発生し、借地借家法の制定に至ったという歴史の流れ(物権化)で押さえよう!

その中で一番複整理がむずいのが、借地借家法の存続保障のところである。

ここは、①存続期間の長期化、②法定更新制度(擬制)、③正当事由の要求という同法の強みを、借地契約・建物賃貸借契約それぞれについて比較して押さえよう。

このように、大枠(観点)から入り細かいところ(存続保障)へ、それぞれ「3」というキーワードで記憶しておこう。

| 観点 | 民法の賃貸借(原則) | 資本主義発達による不都合の発生 | 借地借家法(修正) |

|---|---|---|---|

| 存続保障 | 長期間は地上権等の物権の利用を想定しており、賃貸借では存続期間を短くすることができるようになっている。 更新も、合意による更新を原則としており、法による保障が弱い 1. 短い存続期間 ・期間の定めがあるときは、最長50年(604Ⅰ。更新後も同様Ⅱ) ・期間の定めがないときの猶予期間制度(617Ⅰ) →土地1年、建物3か月、動産・貸席1日で終了 2. 弱い更新保障 使用継続による更新の推定(619Ⅰ前) →賃貸人が「更新の合意が成立しなかったこと」を主張立証することで推定を破ることができる →更新後は期間の定めがないものに(同後) | 弱者たる賃借人は強者たる賃貸人との交渉力がなく、長期の安定した住居確保が困難 | 1. 存続期間の長期化 ●借地契約につき、最低存続期間制度 最低30年(3)更新後は、最初20年、次からは10年(4) ●建物賃貸借契約につき、 ・民法の50年の期間上限を撤廃(29Ⅱ) ・期間の定めがないときの賃貸人からの解約申入れにかかる6か月の猶予期間制度(27Ⅰ) 2. 法定更新制度(更新擬制) ●借地契約につき、 ①借地権者の更新請求に対する異議がない場合の更新擬制(5Ⅰ本) ②借地権者が使用継続をして異議がない場合の更新擬制(5Ⅱ) ●建物賃貸借契約につき、 ①期間の定めがある場合、当事者から終了1年前から6か月前までに更新拒絶通知がない場合の更新擬制(26Ⅰ本) ②賃借人が使用継続をして異議がない場合の更新擬制(26Ⅱ・27Ⅱ)※ →更新後は期間の定めがないものに(26Ⅰ但) 3. 正当事由の要求 ●借地契約につき、 上記①借地権者による更新請求に対する異議・②使用継続に対する異議に正当事由を要求(6) ●建物賃貸借契約につき、 ・期間の定めがある場合の賃貸人からの上記①更新拒絶通知につき、正当事由を要求(28) ・期間の定めがない場合の賃貸人からの解約申入れにつき、正当事由を要求(28) ※上記②の使用継続に対する異議に正当事由を要求しないのは、上記2つの場合で事前に正当事由が要求されているので、ダブるからである。 これに対し、借地契約では使用継続の場合にもダブルの正当事由が要求されている。なぜだかはわからん。建物所有の借地の方をより慎重に審査するということかもしれん。立法者の単純なミスかもしれん。 |

| 第三者対抗 | 原則:不可(売買は賃貸借を破る) 例外:賃借権の登記により可能(605) →全然使われず | 地震売買 (資本家である地主が、賃上げ要求に歯向かう賃借人を黙らせるため、第三者に所有権を譲渡して追出すと脅す) | 借地権につき、地上建物の登記(10) 建物賃借権につき、引渡し(31) による対抗要件具備が可能 |

| 譲渡の自由 | なし。 承諾を必要とし、無断譲渡・転貸は解除原因(466・612) | 人的関係が薄れ、経済的関係が重視されている状況に合わない →信頼関係破壊の法理による解除権の制限 | 借地上の建物の譲渡にかかる借地権設定者の承諾に代わる許可(19) →承諾からの解放、無断譲渡・転貸前の紛争予防 |

本試験択一問題で押さえる!借地借家法の存続保障

択一で主に聞かれるのは、上記観点1つ目の中の、借地借家法の存続保障の部分である。

この部分を実際の本試験問題を解いて、理解を確実にしておこう。

答えも後ろに掲載しておくが、それをみるのは、まず一度自分で答えと理由を考えてからにしよう。

問題

1⃣建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、期間の定めがないときは、賃貸人は、正当の事由があれば、賃貸人に1年前に解約申入れをすることにより、契約を終了させることができる。(平成18、平成19)

.jpg)

2⃣当事者が借地借家法の適用を受ける土地の賃貸借契約を締結した後に、この契約を最初に更新する場合にあっては、その期間は更新の日から10年とされるが、当事者がこれより長い期間を定めることは妨げられない。(平成19)

.jpg)

3⃣借地借家法の適用を受ける期間の定めがない建物の賃貸借契約において、賃貸人は、正当事由があるか否かに関わらず、6か月前の解約申入れにより、契約を終了させることができる。(平成19)

.jpg)

上記表と条文を読み込み、考えてみよう

4⃣借地借家法の適用を受ける期間の定めがある建物の賃貸借契約契約が法定更新された場合には、従前の契約と同一の条件および期間で契約を更新したものとみなされる。(平成19年、平成21年)

.jpg)

この点につき、借地権の場合、民法の場合と比較して異同を押さえておこう。

5⃣土地の賃貸人が借地契約の更新拒絶をするためには、正当事由がなければならない他、契約期間の満了の1年前から6か月前までの間に賃借人に対して更新をしない旨の通知をしなければならない。(平成18年)

.jpg)

答え

1⃣誤り。

期間の定めのない借地権は、一律に30年の存続が保障される(借地借家法3条。最低存続期間制度)。

つまり、「期間の定めのない借地権」はないのである。

2⃣誤り。

最初の更新は最低20年である(借地借家法4条かっこ書)。

3⃣誤り。

借地借家法28条。

借地借家法の適用がある賃貸借で、借地権設定者・賃貸人から契約を終了させるとき、正当事由を不要とはできないと覚えておこう(借地借家法9条・30条)。

4⃣誤り。

借地借家法26条1項但書。民法と同じだな。

借地権の法定更新は、また期間の定めがあるものとなることと比較しよう。

5⃣誤り。

問題の記載は建物賃貸借契約の場合である(借地借家法26条1項本)。

これに対し、借地契約の場合は借地権者からの更新請求があり、借地権設定者はこれを拒もうとするときは、正当事由ある異議が必要である(借地借家法5条1項・6条)。

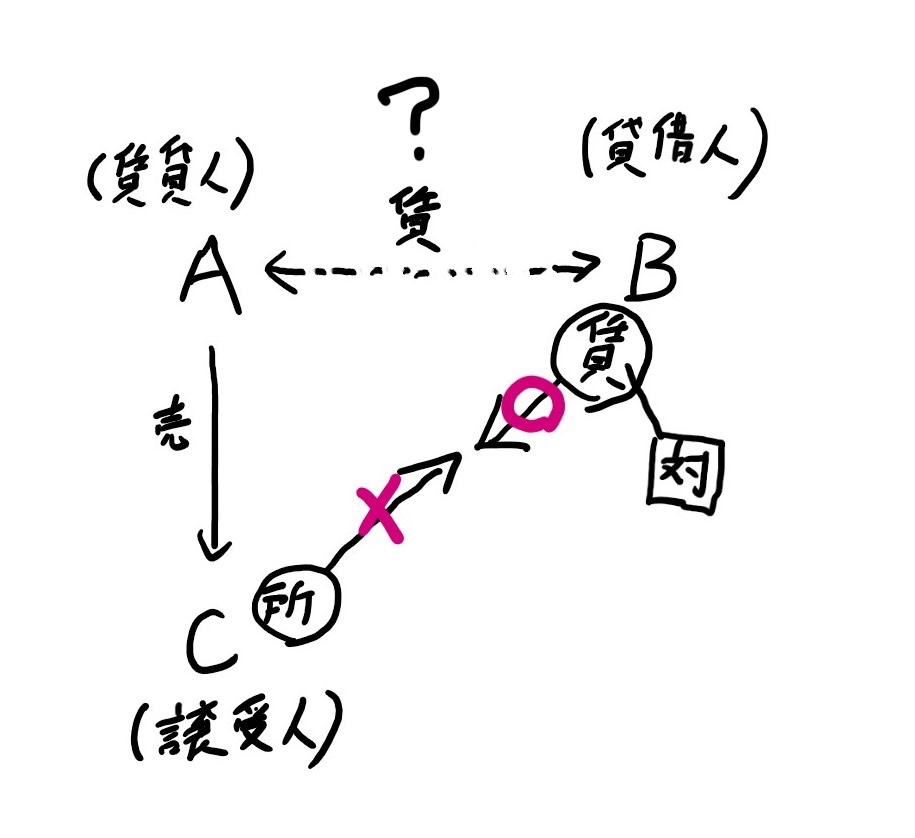

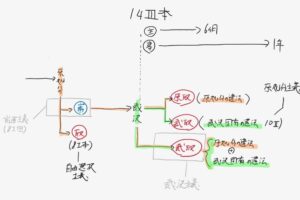

第三者対抗要件具備→賃貸人たる地位の移転with敷金承継

上記観点2つ目について、対抗要件が具備された借地権、建物賃借権は、「売買に勝てる」すなわち譲受人からの所有権に基づく明渡請求に対抗できることになる。

具体的には、➀譲受人が対抗要件を具備しない、または②対抗要件具備が賃借人のそれに遅れるときの明渡請求に、賃借人は占有正権限の抗弁をもって対抗できる。

なお、譲受人と賃借人は、同一不動産の支配をめぐり争うと関係にあるから、譲受人にとって賃借人は177条の「第三者」にあたる。

したがって、➀の場合、賃借人は対抗要件を備えていなくとも、相手の対抗要件がないことを指摘し所有権を認めないとの抗弁、すなわち対抗要件の抗弁も主張できる。

もっとも、この場合、譲受人に先に対抗要件を備えられてしまうと、負けてしまうから、これを主張する意味はあまりない。

上記のように自ら対抗要件を備えることが大切である。

では、この場合、賃貸借契約はどうなるのか?

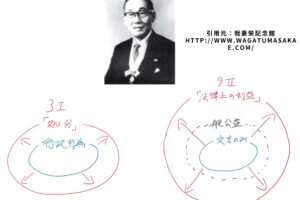

民法539条の2は、契約上の地位の移転につき、他方当事者の承諾を要する旨規定しているところ、これによれば、賃借人の承諾を得ずに賃貸人の地位も譲受人に当然に移転するということにはならなそうである。

そうであれば、前所有者と賃借人の間で他人物賃貸借(民法559条・561条)として維持されるのか?

賃貸人たる地位の承継

しかし、新法・判例はこうは考えない。

すなわち、605条の2第1項は、不動産の賃借人が当該不動産の譲受人に賃貸借を対抗できるときは、当該不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する旨規定している。

これは、不動産の賃貸人が賃借人に対して負う各種債務は、不動産の所有権と結合した債務(状態債務)なので、賃貸不動産の所有権を取得した者は、当然にこの種の債務を引き受け、賃貸不動産の所有権を手放した者は、当然にこの種の債務を免れると考えられるからである(反対意見はこちら)。

.jpg)

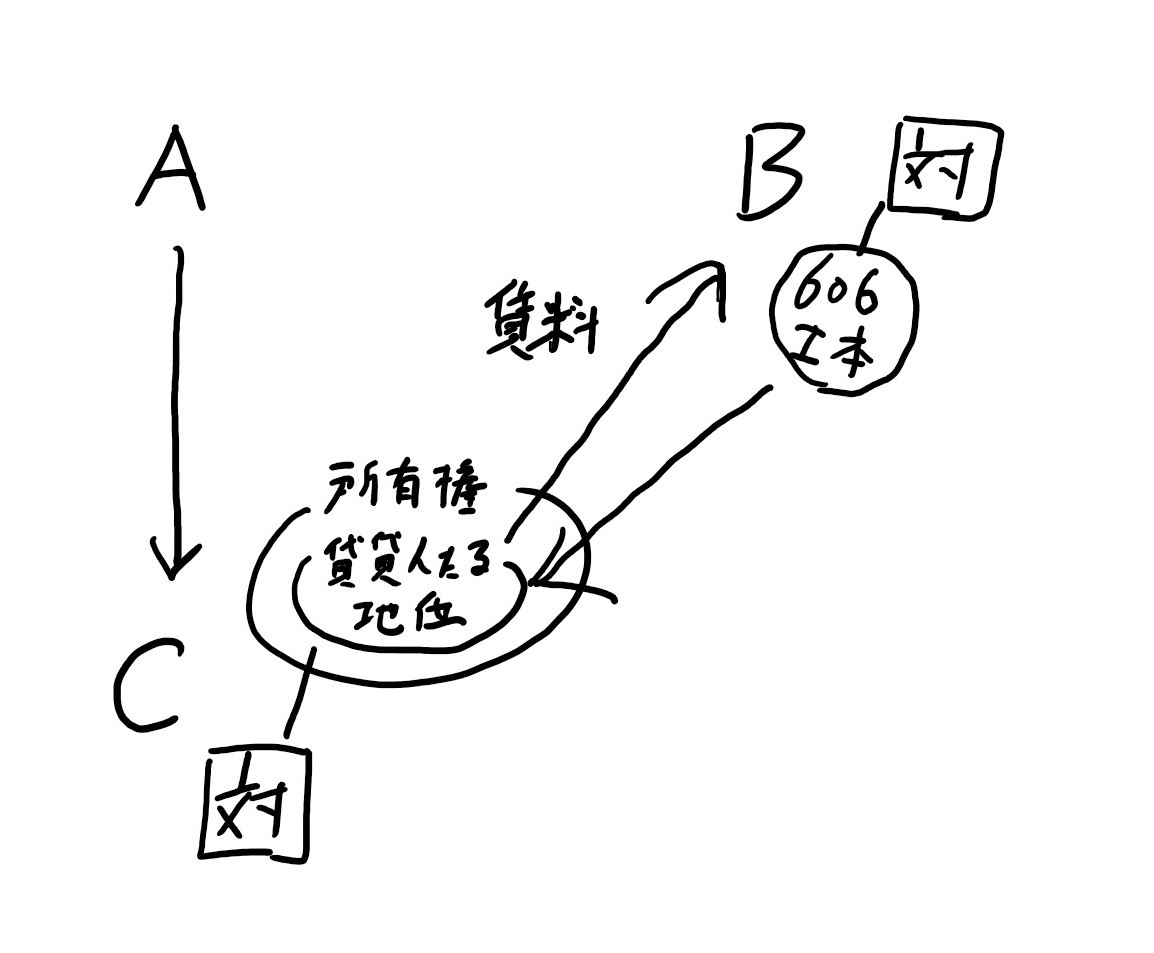

したがって、賃借人が対抗要件を備えていたならば、605条の2第1項により、賃貸不動産の譲渡により、賃貸人たる地位(債権債務)も共に譲受人に移転するのである。

これにより、

- 賃借人は譲受人に対して、606条1項本の修繕請求や、608条の費用の償還にかかる債務(605条の2第4項)などを請求することができる。

- 譲受人も賃借人に対し賃料請求をすることができる。

もっとも、2が認められるには、譲受人は所有権移転登記を備えることが必要である(605条の2第3項)。

この場合の要件事実は、以下のようになる(譲渡人をA、賃借人をB、譲受人をC、目的不動産を甲とする)。

②A・B間で甲を目的とする賃貸借契約が締結されたこと

③ ②の賃貸借契約に基づいて、AがBに甲を引き渡したこと(賃料が目的物の使用収益に対する対価だからこの要件が必要である)

④Bが賃借権の対抗要件を具備したこと

⑤A・C間で、甲を目的とする売買契約が締結されたこと

⑥一定期間が経過したこと、および当該賃料について614条所定の支払い時期が到来したこと

これに対して、Bは「Cが登記を備えるまでは、Cを所有者と認めない」との抗弁を提出できる(上記605条の2第3項)。

さらにこれに対してCが、対抗要件を備えたことを再抗弁として提出する。

.jpg)

賃貸人たる地位の移転と敷金の帰趨

賃貸不動産の譲渡により賃貸人の地位が移転したとき、敷金をめぐる権利義務関係は、譲受人(新賃貸人)に承継される(605条の2第4項)。

これは、敷金設定契約は、賃貸借契約の「従たる契約」であり、従物は主物の処分に従うとの87条2項類推により、賃貸人たる地位の承継に伴って敷金設定契約も承継されると解することができるからである。

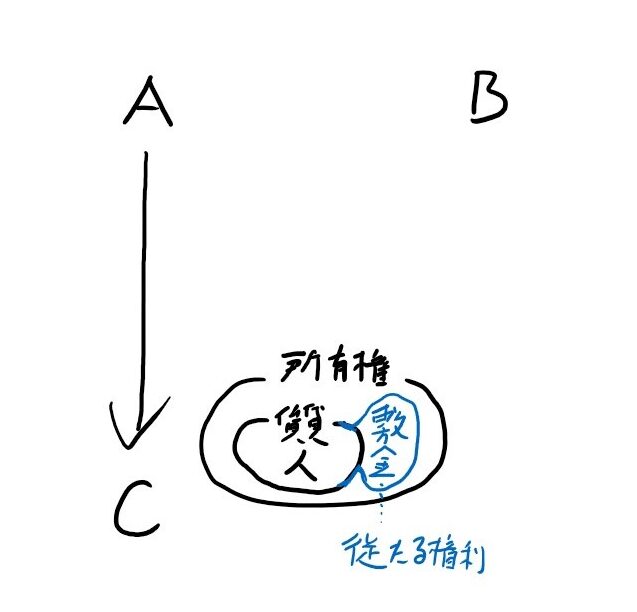

もっともこの際、旧賃貸人が賃借人に対して未払い賃料債権などを有していた場合に、当該債務を敷金で充当することはできず、旧賃貸人は無担保の債権を有するにとどまるのだろうか?

それと、当該債務は敷金から当然に充当され、その分減額された残額が新賃貸人に承継されるのだろうか?

…

…

…

この点については、賃貸人たる地位の承継により旧賃貸人が賃貸借契約から脱落する結果、旧賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約は「終了」したと解することができ(622条の2第1項1号参照)、当然充当が肯定されるべきである(結論において大判昭和2年12月22日同旨)。

.jpg)

しかし、そもそも明渡時説の趣旨は、敷金は「賃貸借契約やその目的物から発生する一切の債務を担保する」ことにあるところ、目的不動産を譲渡する場合には、賃貸人は契約の面からも目的不動産の所有者というの面からも完全にその地位を失い、以降賃貸借契約やその目的物から債権を取得することがない。

したがって、厳密に明渡しまで要求せずに譲渡段階での当然充当を認めても、その趣旨に反せず問題はない(明渡時説の修正)。

したがって、新賃貸人は当然充当が生じた残額を承継することになる。

そして、新賃貸人は、その残額について、賃貸借契約終了後の明渡し時に、返還義務を負うことになる(622条の2第1項1号。明渡時説)。

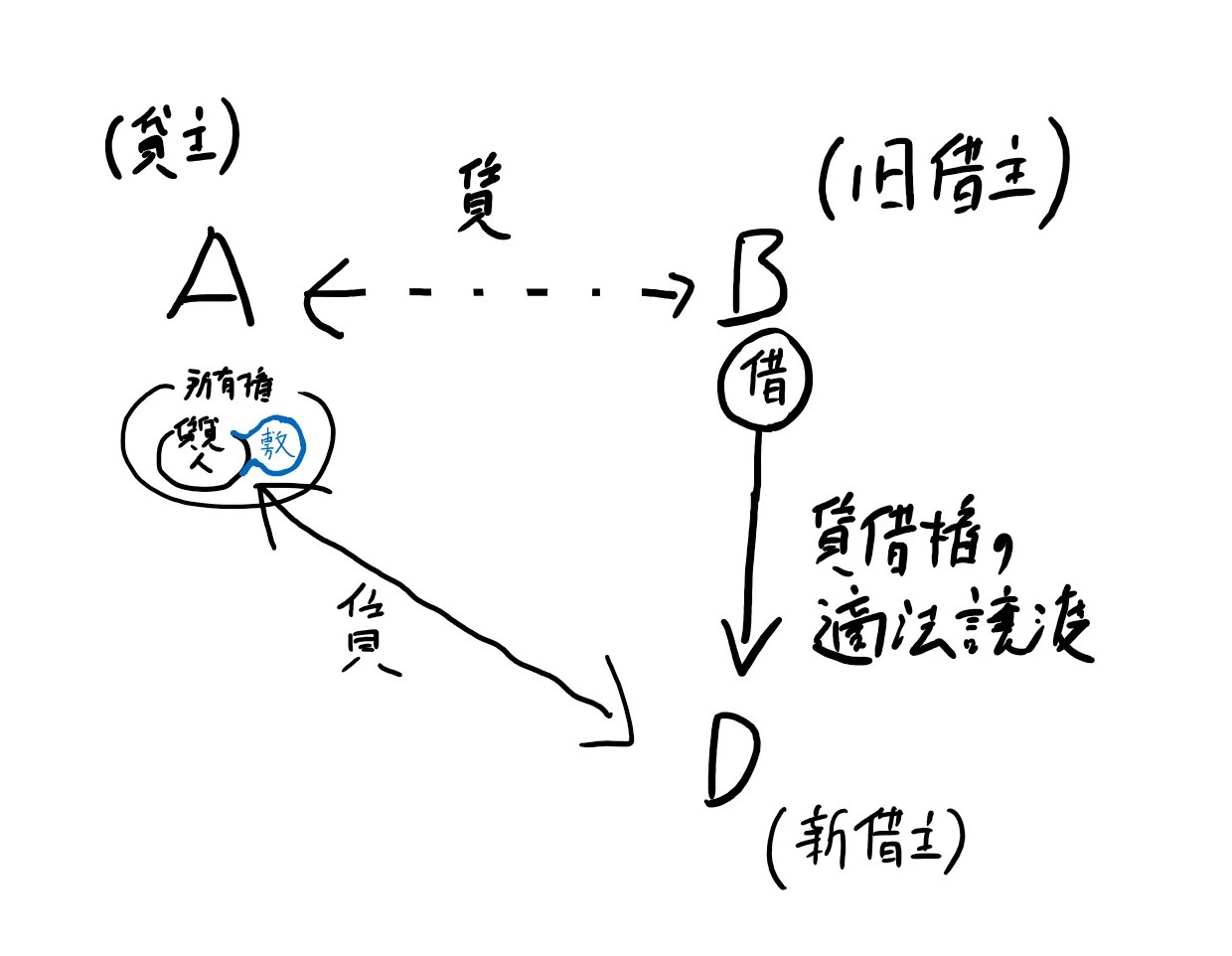

賃借権譲渡制限の緩和→賃借人の交代with敷金返還

民法と借地借家法の比較の観点3「譲渡の自由」を思い出そう。

そこでは、民法の賃借権の譲渡・転貸には承諾が要求されていること、その修正として信頼関係破壊の法理や借地上の建物の譲渡に伴う上記諾に代わる許可(借地借家法19条)が生み出されていることを学んだ。

そして、原則通り承諾が得られたり、上記のような判例・制度により適法な賃借権の譲渡・転貸がされたとき、旧賃借人が賃貸人に交付していた敷金はどうなるのか?

旧賃借人が譲渡時に有する債務に充当されるのか?されないのか?

また、

敷金は新賃借人の債務をも負担するものとなるのか(承継を認める)?

それとも旧賃借人の債務を担保するにとどまり、旧賃貸人に返還され、新賃貸人は新たに敷金を賃貸人に交付することになるのか(承継を認めない)?

…

…

…

この点については、622条の2第1項2号に規定があり、賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときは、旧賃借人の債務が当然に充当され、その残額を旧賃借人に返還するとしている。

なぜなら、仮に承継を認めると、旧賃借人が自分の金で他人(新賃借人)の債務を負担するというリスクを当初の敷金設定契約で引き受けたことと同然となり、敷金交付者にその予期に反して不利益を被らせることになり妥当でない(自分の債務だけ担保する意思で交付していた)からである。

.jpg)

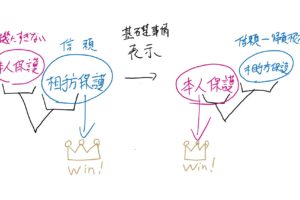

もっとも、賃貸人の地位の移転は、その残額は新賃貸人に移転すること、他方賃借人の交代は、残額が旧賃借人に返還される点が異なる。

まとめ

このように、上記かずスペシャル借地借家法まとめ表は、以下のように択一・論文で非常に役に立つ基礎である。

- 観点1(存続保障の強化)は択一で頻出

- 観点2(対抗要件具備の簡易化)は賃貸人たる地位の移転、敷金の充当からの承継という新法の重要条項に発展

- 観点3(賃借権譲渡制限の緩和)は賃借人たる地位の移転、敷金の充当からの返還というこれまた新法の重要条項に発展

だから、この記事を読みながらちゃんと条文を引いて、しっかり論理と内容を記憶しておこう。

.jpg)

では、また!

参考文献

- 潮見佳男「基本講義債権各論Ⅰ」

この基本書のレビューはこちら↓

では、また!

コメントを残す