オス!かずだ!

突然だが、

- 故意って構成要件にあるのに、なんで「規範に直面し…」とか責任要素として検討しているの?

- 事実の錯誤・正当化事情の錯誤・違法性の錯誤の異同がすぐに思い浮かばない…

- 正当化事情の錯誤の処理手順がごちゃごちゃで整理できとらん!

- ブーメラン現象って何?どいう対処すればいいの?

- 違法性の錯誤の学説(故意説・責任説)…どれとればいいの?

という方はいないだろうか?

一つでも当てはまったあなたは、刑法の核というべき故意概念の理解に、隙がある。

犯罪の成立を肯定するためには故意を必要とするのが原則だよな(38条1項)。

そのため、故意の意義と犯罪成立要件上の位置づけを明らかにするのは、試験でも実務でも、刑法を使いこなすうえで避けては通れないし、避けてたら「刑法弱い」の烙印をおされてしまう。

もっとも、これらは結果無価値論と行為無価値論との対立から、多くの学説が乱立し、複雑怪奇の様そうを呈しており、昔の俺をはじめ、多くの人が刑法総論に苦手意識を持つ原因となっている。

どの立場も、判例・実務が広げがちな処罰範囲について、故意概念により適切に限定して、犯罪が成立するか否かを厳密に検討していくというスタンスは共通しており、「どこでどのように検討するか」という点に争いがあるに過ぎないといっても大過はないだろう。

そのため、「この立場が絶対に正しい」というものではない。

ただ、実務や試験においては、信頼性ある学者の体系でないと、いくら勉強と重ねていても「こいつわかっとらんのではないか」となってしまうし、あまりに複雑なものだと説明するのに余計な手間がかかる。

そこで、現役最高裁判事であり、かつ判例・実務を踏まえつつ比較的シンプルな体系を構築していると思われる、以下の山口厚の基本書の体系に寄って、ごやごちゃになりがちな故意の体系的地位を、バシッと整理してみることにした。

- 山口厚『刑法』

その他、山口の論理を補うという目的で、以下の基本書も用いた。

- 川端博『刑法総論講義』

これらの基本書のレビューはこちら↓

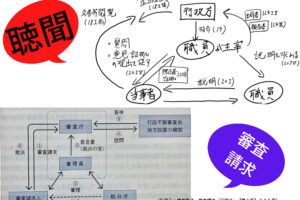

図で山口厚の頭の中の、故意の犯罪成立要件上の位置づけをバシッと提示し、以下の混乱しがちな論点をバシッと整理した。

- 故意ってそもそもなんぞや(認識対象と意思内容)

- 事実の錯誤(試験で使えるシンプルな処理手順)

- 正当化事情の錯誤(誤想防衛の体系上の位置づけと処理手順)

- 違法性の錯誤(学説の整理と山口の採る見解の説明)

本記事をじっくり読めば、試験・実務で通用する故意概念の基本と幹となる論理をバシッと身に着けることができるから、今後混乱してイライラする時間を0にできる。

では、さっそく故意概念の定義の確認からはじめよう!

っ‥

とそのまえに、その故意が構成要件・違法・責任の中でどういう位置づけにあるのかよくわかっておらず、住所不定無職になっている方は、以下の記事でまずは故意をとっ捕まえてきてらいたい。

さあ、ゲットしてきた人から、はじめよう!

故意とは

故意とは、「罪を犯す意思」(38条1項本文)をいう。

具体的には、犯罪事実の認識(予見)をいい、さらにそれを認容したといえる場合とするのが通説である(認容説)。

したがって、故意とは、

- 犯罪事実を認識し、

- 認容すること

をいう。

典型的な故意犯は、結果発生を積極的に意図する確定的故意に基づくものが典型的である。

また、典型的な過失犯は、結果発生についてまったく認識が欠如する認識なき過失に基づくものが典型であるから、両者は、認識の有無だけで容易に区別できる。

もっとも、認識ある過失の場合は、認識の有無で区別できない。

そこで、認識ある過失と故意の区別基準が問題となり、上記認容説はこの論点で生じた説の一つなのである。

この認容説に対して、故意が成立するためには、結果発生の単なる可能性では不十分であり、その蓋然性の認識が必要であるとする蓋然性説も主張されている。

しかし、上記記事で述べたように、故意は本来、責任に属するものであり、責任とは行為者の反規範的人格態度を問題にし、処罰の許容性を担保するものである。

そして、反規範的人格態度を検討するにあたり、行為者の意思的側面を無視しえないのであって、単なる認識の程度問題とする蓋然性説は妥当ではない。

そうすると、認識ある過失と故意との区別は、認容、すなわち「結果が発生しても構わない」と意識しているか否かで区別されるべきである。

これが肯定されるのが、未必の故意である。

では、犯罪事実とはいかなるものをいうか。

この点について、行為の違法性を基礎づける事実を認識・認容した者は、それによって当該行為を行うことが違法であるという意識(違法性の意識)に到達し、反対動機を形成して、当該行為を行うことを思い留まらなければならない。

これを乗り越えるのが反規範的態度であり、処罰を許容する責任なのである。

したがって、犯罪事実とは、違法性を基礎づける事実である、構成要件該当事実と、違法性阻却事由該当事実をいう。

構成要件該当事実1は、構成要件的故意として、構成要件段階で検討される。

.jpg)

これに対して、違法性阻却事由該当事実2の認識は、責任段階で検討される(責任故意)。

.jpg)

事実の錯誤

行為者の結果、あるいは因果関係に対する認識が、実際に発生した結果、因果関係と異なる場合を事実の錯誤といい、この場合に故意を認めてよいか問題となる。

① 認識と結果が同じ構成要件に収まる場合を、具体的事実の錯誤という

② これが異なる構成要件にまたがる場合、抽象的事実の錯誤という

これらはさらに、

㋐ 侵害客体が認識した客体の属性と異なっていた場合(客体の錯誤)

㋑ 認識した客体と別の客体に侵害が生じた場合(方法の錯誤)

㋒認識した結果に侵害が生じたが、因果関係が認識と異なっていた場合(因果関係の錯誤)

に分けられる。2×3で6類型あることになる。

具体的事実の錯誤の処理

判例・通説は、㋐客体の錯誤、㋑方法の錯誤いずれでも、認識した事実と結果(及び危険)とが構成要件の範囲内で重なり合っている場合、故意を肯定する(法定的符合説)。

故意責任の機能は、行為者が構成要件という規範に直面しこれを乗り越えたかを問うことにあるが、かかる場合、客体の錯誤でも方法の錯誤で、行為者は規範に直面しているからである。

これに対し、具体的符合説(被害者の相違を重視する見解)は、客体の錯誤の場合は符号を認め、方法の錯誤の場合は符号を認めない。

客体の錯誤の場合、行為者の認識において、「あの人」を殺そうとして「あの人」を殺したことになるが、方法の錯誤の場合、「あの人」を殺そうとして「別の人」を殺してしまったことになるからである。

では、行為者の認識した客体の数よりも多くの客体に結果(危険)が生じた場合、すべての客体に故意の符号を認めてもよいか。

責任主義の観点からは、行為者の認識した人数の責任を負うに留まるべきであるが(38条2項参照。一故意犯説)、いずれの客体に故意を認めるかという困難な問題が生じる。

そこで、複数の故意を認め、54条1項前段により客体の数に応じた責任を実質的に考慮すべきである(下記判例参照。数故意犯説)。

被告人が強盗の手段として人(A)を殺害する意思のもとに銃弾を発射して殺害行為に出た結果、犯人の意図した者に対して右側胸部貫通銃創を負わせたほか、犯人の予期しなかつた者(B)に対しても腹部貫通銃創を負わせた事案である。

最高裁は、Aに対する強盗殺人未遂罪(240条・243条)のほか、Bに対しても強盗殺人未遂罪の成立を認めた。

被告人は、Aという「人」を殺す意思で、Bという「人」に重傷を負わせ殺害するに至らなかったのであるから、199条・203条の範囲内で故意と危険が重なり合っており、Bに対しても故意を認めることができる。

よって、被告人には、Aに対する殺人罪、Bに対する殺人罪が成立し、両者は自然的観察において1個の行為によりなされたものであるから、観念的競合(54条1項前段)となる。

抽象的事実の錯誤の処理

まず、客観面が重い罪(例えば、殺人)、故意が軽い罪(例えば、同意殺人)だった場合は、38条2項により、軽い罪(同意殺人)が成立する。

では、客観面が軽い罪で故意が重い罪だった場合や、同等の重さの場合はどうなるか。

この点につき、構成要件相互間に実質的な重なり合いが認められるのであれば、その部分について規範に直面したといえ、軽い罪の限度で故意が認められる。

構成要件間に実質的な重なり合いが認められるかは、①保護法益の共通性、②行為態様の共通性を検討する(最判昭和61年6月9日)。

たとえば、客観面が同意殺人、故意が殺人だった場合を考えると、同意殺人は殺人に包摂される関係にあり、①人の生命という保護法益が共通し、かつ②人を殺すという行為も共通している。ゆえに、実質的な重なり合いが認められる。

したがって、行為者は殺人の故意により同意殺人についても規範に直面しそれを乗り越えたと認められ、同罪に対する故意が認められる。

つまり、同意殺人罪は、殺人罪の要件に加え被害者の同意という要件を付加した殺人罪の減刑類型であり、後者は前者に包摂されているから、殺人罪の「人を殺すな」という規範は殺人と同意殺人でも共通しているということである。

他の例を挙げると、占有離脱物横領罪と窃盗罪との間にも実質的な重なり合いが認められる。

すなわち、窃盗罪の故意で占有離脱物横領をしたときは、占有離脱物横領の故意が認められる。

この場合の①保護法益の共通性について、たしかに、窃盗罪の保護法益は占有であり、所有権を保護法益とする占有離脱物横領とは共通性が認められないとも思える。

しかし、窃盗罪が占有を保護する趣旨は、占有には本権推定機能があり(民法 188条)占有の保護は所有の保護に繋がることが多いこと、また所有と占有の分離が顕著な現代社会においては、究極的に所有権を保護するためには、その前段階として占有それ自体を保護する必要があるということである。

このように、占有の保護は所有権の保護を究極的に目的とするものであるから、占有離脱物横領の保護法益との共通性は認められる。

また、②の行為の共通性について、占有離脱物横領罪は、窃盗罪の占有者からの領得という要件から、占有という要件が無くなった場合の減刑類型と考えることがき、両罪は物の領得という行為に共通性が認められる。

以上から、占有離脱物横領と窃盗罪は、①保護法益(窃盗については究極的な保護法益)が所有権で共通しており、また②行為も物の領得という点で共通しているといえ、実質的な重なり合いが認められるのである3。

因果関係の錯誤の処理

法定的符合説の立場からは、行為者が実行行為時に提示された規範を乗り越えたことが重要であるから、それが認められる限り、結果が行為者の予想に反し遅く実現したり、早く実現したりしたとしても、故意を阻却しない。

遅すぎた結果の発生の場合には、第一行為に実行行為性、故意が認められるから問題は少ないが(大判大正12年4月30日)、早すぎた結果の発生の場合(最判平成16年3月22日。クロロホルム事件)は、第一行為は準備行為に過ぎないとも考えられ、第一行為に実行行為性(実行の着手)、故意が認められるかが問題となる。

この点につき上記判例は、

- 第一行為の必要不可欠性、

- 第一行為と第二行為との間に障害となるような特段の事情が存しなかったこと、

- 第一行為と第二行為との時間的場所的近接性

を満たす限り、第一行為と第二行為は「密接な行為」、すなわち実質的に1個の実行行為と認められ、当該実行行為に対する故意に欠けるところはない旨判示している。

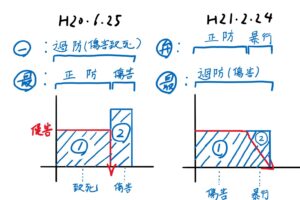

正当化事情の錯誤(誤想防衛)

構成要件的故意があっても、違法性阻却事由該当事実の認識(予見)がある場合を、正当化事情の錯誤といい、責任故意が阻却される。

この典型例が、誤想防衛である。

誤想防衛とは、正当防衛にあたる事実である「急迫不正の侵害」がないのに、存在すると誤信した場合である。

以下の事例で考えてみよう。

エアガンマニアのXは、ある晴れた日の昼下がりに、お気に入りの精巧なエアガンをもって町を散歩中、路上の前方に日頃不仲のAがいるのを見かけたので、おどかしてからかってやろうと思い近づいて、後ろから「おい」と声をかけた。

名を呼ばれてAが振り向いたところで、Xは懐からエアガンを取り出し「死ね」 と怒鳴りながらAに向けて構えてみせた。

XはAをひとしきりおどかしてから「なーんちゃってww冗談冗談。エアガンだって」と笑い飛ばすつもりだった。

しかしAは、 本当にピストルで自分を射殺しようとしているものと思い込み、身を守るため、とっさに近くに落ちていた角材を掴んで振り上げ、当たり所が悪ければ死んでしまうかもしれないがそれもやむなしと思いつつ、 Xの頭部や肩、背中などを数回力いっぱい殴打した。

殴打されたXはその場に倒れ、頭部打撲に基づく脳挫傷や脊椎骨折などにより、数時間後に死亡した。

この場合、

- Aの行為が「やむを得ずした」といえるときには、責任故意はなく、故意犯(殺人罪。199条)は成立せず4、

- 誤想したことについて過失5があると認められるか検討し、肯定される場合、過失犯(過失致死。210条)が成立する。

結果無価値論に立ち、故意・過失を構成要件要素とせず、もっぱら責任要素にする場合における誤想防衛の処理は、

- 構成要件該当性あり(故意犯・過失犯共通)

- 違法性あり(故意犯・過失犯共通)

- 責任段階において、故意が阻却され、過失の成否検討となり、

単純な解決が得られる。

対して、故意・過失を構成要件要素と解する場合、

- 故意犯の構成要件該当性あり

- 故意犯の違法性あり

- 責任段階において、責任故意が阻却

- 過失犯の構成要件該当性あり

- 過失犯の違法性あり

- 責任過失の成否検討

という判断過程を経ることになる。

このように、責任故意が否定された後、過失犯の構成要件該当性を問題とすることを、ブーメラン現象と呼ぶことがある。

ここで、故意犯の構成要件該当性があるのに、同時に過失犯の構成要件該当性を認めることに、構成要件の個別化機能を指向する態度と矛盾しているのではないか、と問題提起がなされる。

しかし、構成要件的故意は、構成要件的過失を包含しているのであり、ブーメラン現象は生じないので、この批判は当たらない。

たしかに、本来責任段階あった故意・過失を、構成要件に繰り上げて構成要件的故意・過失としたのは、故意・過失の質的差異を認めるものである。

しかし、それは両者の論理的な包含関係を否定するものではない。

故意における犯罪事実の認識は、予見義務違反・予見可能性に関する限り、認識ある過失と同様の心理状態である。

両者を区別するのは、犯罪事実の認識のうえに、結果発生を認容しているか否かという点なのであって、この点で質的な差異を生じるのである。

山口も、

過失は、予見義務違反・予見可能性に関する限り、犯罪事実の認識・予見の可能性ということになる。

この意味では、過失は「故意の可能性」となり、過失における予見可能性の意義は、故意の理解によって基本的には規定されることになると解することができる。

※山口厚『刑法』(第3版)101頁注3

と述べている。

そうすると、誤想防衛の処理は、

- 故意犯の構成要件該当性あり

- 故意犯の違法性あり

- 責任段階において、責任故意が阻却され、責任過失の成否検討

となり、二重で構成要件該当性・違法性を検討することにならず、ブーメラン現象は生じないのである。

違法性の意識の欠如

38条3項は、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる」と規定している。

これは、法の不知(違法性の意識の欠如)は、「故意の」存否と無関係であるものの、責任判断には影響することを規定したものと解することができる。

しかし、この規定からは、違法性の意識の犯罪成立要件上の位置づけが明らかにならず、その理解・解釈をめぐって争いがある。

この点について判例は、違法性の意識は犯罪の成立要件ではないとする、違法性の意識不要説である(最判昭和25年11月28日)。

これは、違法性の意識は、

- 故意の要件ではない

ということのみならず、

- その欠如により「犯罪の成立」が否定されることはない

ということを意味している。

しかし、後者について、責任とは反規範的人格態度であるところ、違法性の意識が欠如している場合、反対動機を形成を形成することができないから、責任主義の見地から許されるべきでない。

そこで学説においては、違法の意識を犯罪成立上の要件としたり、違法性の意識の可能性すらない場合には責任を問うことができないとするなどの見解が主張されており、多様なグラデーションを持っている。

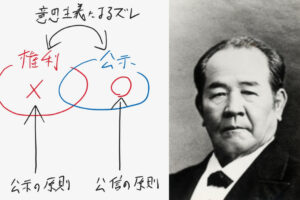

大きくは、違法性の意識を責任故意に位置づける故意説と、それを独自の責任要件として位置づける責任説に別れる。

故意説

厳格故意説

これは、違法性の意識を故意の要素(要件)とする見解である。

この見解によれば、違法性の意識を欠く場合は、過失犯の成否を検討することになる。

しかし、38条3項の文言に適合せず、また違法でないと軽信した場合にも、違法性の意識を欠く以上、故意犯の成立が否定されてしまい、妥当でない。

制限故意説

これは、違法性の意識の可能性を故意の要素(要件)とする見解である。

この見解によれば、違法性の意識の可能性を欠く場合に、過失犯の成否検討することになる。

しかし、違法性の意識を欠き、かつ過失犯が成立することはあり得ないと思われる。

また過失の成立を否定するのであれば、違法性の意識は故意犯・過失犯共通の要件となり、責任説に至ることになる。

そこで、責任説を検討する。

責任説

厳格責任説

これは、違法性の意識を独自の責任要件としつつ、正当化事情の錯誤を違法性の意識として扱う見解である。

しかし、正当化事情の錯誤は犯罪事実に対する錯誤の一種であり、法規の存否に錯誤と性質を異にするので、この見解は妥当でない。

制限責任説

これは、違法性の意識を独自の責任要件としつつ、正当化事情の錯誤の場合に責任故意の問題とする立場である。

この立場からは、違法性の意識の可能性が否定される場合には、刑法38条3項但書の延長線上に、超法規的責任阻却が認められることになる。

これが山口の立場であり、私見でもこれを採る。

あとがき

いかがだっただろうか。

ごちゃごちゃで頭を悩ませていた、故意概念をスッキリ整理できたのではないだろうか。

もっとも、脅かすわけではないが、法律を学んでいると、必ず頭がごちゃごちゃになる場面に遭遇する。

そういうときに生きるのは、目先の利益の踊らされず、問題から逃げずにじっくり向き合い、相手の立場に立つ思考力である。

その積み重ねが、どんな場面でも短時間で本質を見抜き、情報を整理整頓して活用できる力になるのだ。

それは、法律でも日常生活でもいきる、普遍的な力だ。

法的思考力、引き続き一緒に育んでいこう!

では、また!

参考文献

- 山口厚『刑法』

- 川端博『刑法総論講義』

この記事で使った基本書のレビューはこちら↓

コメントを残す