最判平成6年12月20日を批判する。

本判決の問題点を見抜くには、法定地上権の根拠(なぜ必要なのか、なぜ許容されるのか)を骨の髄まで染み込ませておくことが大事である。

この根本を押さえておけば、本記事判例だけでなく、法定地上権のあらゆる問題がスイスイ理解できるようになる。

どんな基本書よりも丁寧に丁寧に解説しているので、ぜひ最後までお付き合い願いたい。

目次

法定地上権の根拠

必要性~建物保護~

わが国は、土地と建物を別個の不動産としており、抵当権の設定・実行により、土地と建物が別々の所有者となることがありえる。

かかる場合、土地所有者の建物収去土地明渡請求により建物を取り壊すことになると、社会的損失となるから、法律で地上権を設定すると定めた(民法388条)。

このように、建物滅失を防ごうとするのが、法定地上権の必要性である。

許容性~予想可能~

ところで、土地に地上権が設定されてしまうと、売却価格が2割くらいになってしまう(地上権の価格がだいたい8割)。

引用元:底地権者から、地上権者が、底地権を買取る場合、適正価格はどのように算出すべきなのでしょうか?(東急リバブル)

これは、土地抵当権者など、土地の価格に利害関係を有する者にとって、大きな損失になりうる。

これが許容されるのは、なぜだろうか?

…

…

それは、

- 土地上に建物が存在し、

- それらが同一の所有者に属する場合

には、不利益をあらかじめ予想でき、それを踏まえて利益計算をすべきだからである。

どういうことか、以下、上記二つの場合それぞれについて説明していく。

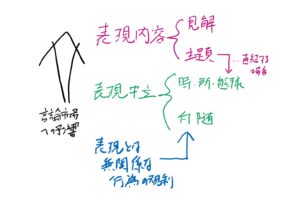

➀土地上に建物が存在する場合~建物存在の認識可能性&民法の定めによる予測可能性~

抵当権設定時に土地上に建物が存在する場合、利害関係人はそれを認識しえ、また民法の定めによって法定地上権の成立の予測が可能であるから、法定地上権の成立が許容される。

これを理解するために、土地上に建物が存在「しない」場合を考えてみよう。

土地抵当権者は土地の担保価値を更地として高く評価しているので、その後に建物が建築され、抵当権が実行された際に法定地上権成立を認めると、当初の予測がはずれて抵当権者が損害を受けてしまう。

この予想には何ら帰責性がないから、保護に値するといえ、このような場合まで法定地上権を成立させ、建物保護を優先させるべきでない。

したがって、判例は抵当権設定時に土地上に建物が存在しない場合、法定地上権の成立を否定している1。

逆に言うと、抵当権設定時に土地上に建物が存在する場合には、抵当権者は保護すべき建物の存在を認識可能であるから、その土地が建物利用権の制約を受けることを前提とすべきであって、そのようなものとして低い額で担保価値を把握すべきであるといえる。

だから、法定地上権の成立要件として、「抵当権設定当時に土地上に建物が存在すること」が要求されているのだ。

このように、土地上に建物が存在する場合、

- 建物存続のための利用権の存在を前提とすべきという実質的根拠

- 民法にバシッと定めがあるという形式的根拠

があるので、利害関係人は、法定地上権の成立が「予測できる」。

にも関わらず、この予測をせずに不利益を受けたのであれば、それはその者の責任であり、2割の売却価格で満足しなければならない、ということになる。

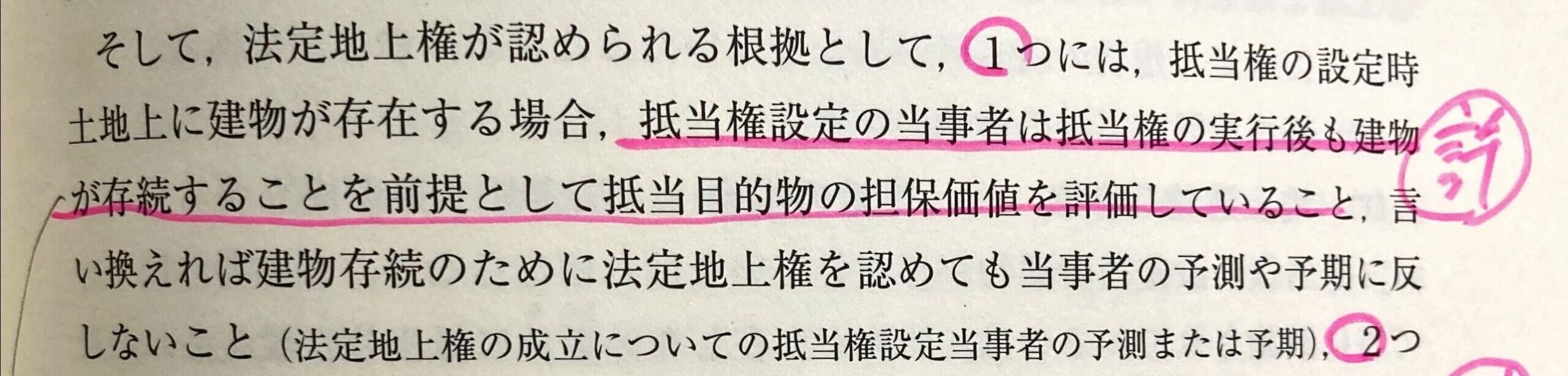

以上を、俺が使っている「担保物権法」(松井)は、土地上に建物が存在する場合、抵当権者は、抵当権の実行後も建物が存続すること(法定地上権の成立)について予測していると一言で表現している。

松井宏興「担保物権法」(第2版)73頁

.jpg)

2⃣について、民法が法定地上権の要件として、「土地上に建物が存在すること」を定めていることから、抵当権者がそれを認識できることは、当たり前のことである(形式的根拠)。

しかし、なぜ民法上そのように定めらえているか(1⃣実質的根拠)については、これ以上何も述べられていなかったのである。

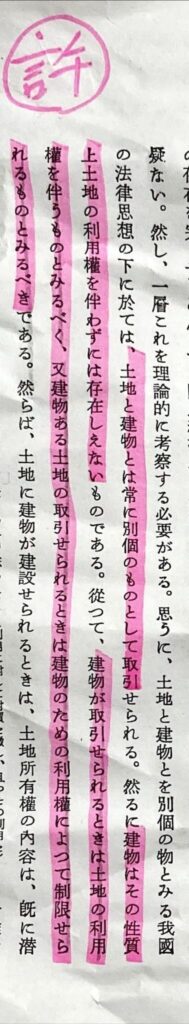

そこで、俺の事務所のベテラン弁護士が持っていた名著、我妻栄「民法講義」を紐解いてみてみたら、ヒントがあった。

引用元:我妻栄「担保物権法 (民法講義 3)」175頁

要は、土地上にすでに建物がある場合、「価値のある建物を壊すなんて普通遠慮するでしょ」ということである。

これが、法定地上権の許容性の1つ目だ。

.jpg)

そのベテラン弁護士は、「困ったことがあれば我妻を紐解けば大抵解決する」といっていたが、本当だった。

新しい情報に敏感なのは大事だが、それよりも大切なのは、「なぜ」を考え、制度の根本の存在理由を腹に落とし込んでおくことである。

新しい問題であっても、その制度から離れて存在するものではない。

新しい問題は、制度の根本から論理的に考えることで、対応できるのである。

…

…

さて、土地上に建物が存在する場合の法定地上権の許容性が、

- 保護すべき価値ある建物について、抵当権者はその存在を認識しえたこと

- そのような場合に法定地上権が成立すると民法が定めており、予測可能であること

にあるとわかってもらえたと思う。

ところが、土地上に建物が存在していても、土地と建物の所有者が異なる場合、法定地上権の成立は許容されない。

この点について、次は「土地と建物が同一の所有者に帰属する」という要件を考察していこう。

②土地と建物が同一の所有者に帰属する場合~建物取り壊しの危険&民法の定め~

土地と建物が同一の所有者に帰属する場合、建物が取り壊される危険があるので、法定地上権を成立させる必要性が認められ、民法によってこれが要件化されている。

それにより、利害関係人は法定地上権の成立が予測できるので、法定地上権の成立が許容される。

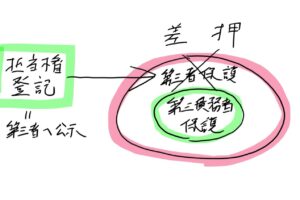

これを理解するために、反対の場合、すなわち、土地と建物が「異なる」所有者に属する場合を考えてみよう。

この場合、建物が現に存在する以上、土地についてなんらかの建物利用権が設定されているはずである。

そして、建物利用権があれば、

- 建物が競売されたときは、従たる権利として買受人がその利用権をも取得できるし、

- 土地が競売されたときは、利用権が第三者対抗要件を備えている限り2、競落人にその利用権を対抗することができる。

このように、土地とその上の建物が異なる所有者に属する場合、利用権の存在により建物が取り壊されないのだから、法定地上権を成立させる必要がない。

では逆に、土地と建物が同一の所有者に属する場合にはどうか。

かかる場合、民法上、自己借地権の設定ができないことから、抵当権の実行により建物取り壊しの危険が生じてしまう。

自己借地権が設定できないのは、混同により借地権が消滅するからである(地上権につき179条1項本文、賃借権につき520条本文)。

もっとも、借地借家法上は、建物共有の場合において、借地権を借地権設定者(土地所有者)とそれ以外の者が準共有するときに限り、自己借地権の設定が可能となっている(混同の例外。同法15条1項)。

自己借地権については詳しくは、以下の記事を参考にしてほしい。

そして、建物の価値の高さを考えると、できるだけ存続させるべきだし、抵当権者は登記で土地と建物が同一の所有者に属することをあらかじめ確認することができるので、建物を存続させること(利用権の負担)を前提として利益計算を行うことが可能である。

そこで、民法により法定地上権の成立要件として、「抵当権設定当時に土地と建物が同一の所有者に属すること」が要求し、実効性を確保することで、抵当権者に上記行動を促しているのである。

このように、土地上の建物が同一の所有者に属する場合、

- 「建物取壊し回避の必要性と、回避可能性」という実質的根拠

- 民法上、かかる場合に法定地上権が成立すると定めてあるという形式的根拠

から、利害関係人は、法定地上権の成立を「予想ができる」といえる。

にもかかわらず、法定地上権が成立したことで不利益を受けたのであれば、それはその者の責任であり、2割の売却価格で満足しなければならない、ということになる。

これが、法定地上権の許容性の2つ目だ。

…

…

以上、許容性をまとめると、

- 建物存続の必要性が、それにより不利益を受ける土地の利害関係人の要保護性を上回っていること(実質的根拠。バランス論)

- かかる場合に、民法に法定地上権が成立すると定めがあり、利害関係人にとって法定地上権の成立が予測可能であること(形式的根拠)

となる。

.jpg)

こんなに丁寧に論理を辿っている基本書はないので、何度も読み返して腑に落としてくれ!

さて、本記事で扱う平成6年12月20日は、この理解がなかったので、土地共有というイレギュラーケースに対応できず、保護されるべき建物をぶっ壊してしまった。

その問題点を一緒に見ていこう。

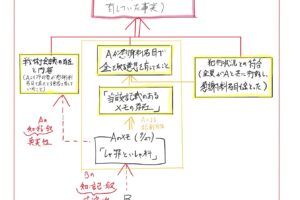

事案(簡略化)

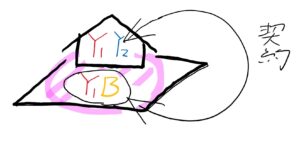

本件土地をY1とその妻Bが共有し、土地上にある本件建物をY1・Y2が共有している。

この場合において、Y1・B双方の本件土地共有持分に抵当権がされ、実行された。

Xがこれを買受けて所有権を取得し、Y1・Y2に対して建物収去土地明渡しを求めた。

.jpg)

「同一の所有者」を「土地共有者かつ建物所有者」にだけにフォーカスして肯定するのか、「他の土地共有者」にフォーカスして否定するのか。

上記許容性②の理解が特に問われる。

最高裁の判断(要約)

そして、本件ではY2は法定地上権の発生を容認したとはいえないとした。

この判断には、裁判長千種秀夫の補足意見(リンク先4頁以下)が付されており、そこで詳細な理由が述べられている。

以下、この補足意見のポイントと、その問題点を指摘する。

千種秀夫裁判長の補足意見ポイントとその批判

上記判決・そして補足意見のポイントは、引用した類似ケースである昭和29年12月23日判決が、

- 土地共有者の予測

- 第三者の予測・執行手続きの安定

を考慮していることである。

➀土地共有者の予測について

この点、上記昭和29年12月23日判決を引用する形で、以下のように述べている。

「たとえば、甲、乙共有の土地上に甲所有の建物があり、甲が自己の土地共有持分に抵当権を設定しこれが競売された場合を考えると、甲については法定地上権を設定したものとみなし得る事情が存在するとしても、乙としては、共有地上に地上権が設定されることは予期しないところであり、もしこれが認められることになれば、自己の意思に反して不当な負担を課せられる結果となりかねない。」

引用元:上記判決書5頁(太線はかず)

なぜ、他の共有者は、法定地上権を「予期しえない」といえるのか。

上述のように、土地と建物が同一の所有者に属する場合、自己借地権の設定が不可能であり、建物収去の可能性がが利害関係人にわかるから、利益衡量上も民法の定めからも、法定地上権の成立が許容されるのであった。

そうであれば、土地共有の場合にも、自己借地権の設定が不可能であれば、法定地上権の成立が許容されるはずである。

そこで、土地共有の場合について考えると、建物が共有されている場合を除いて3、自己の土地持分について、自己借地権の設定はできない。

上述のように、混同が生じることに変わりないからである。

そして、抵当権者や他の土地共有者などの利害関係人は、それを知ることが可能である。

.jpg)

昭和29年判決は、「乙の同意がない」ことを問題とするが、同意がなくとも、「予測可能性」により許容性が満たされるのである。

したがって、土地共有の場合、法定地上権の成立が許容されるのがスジである(法定地上権説。我妻)

法定地上権説に対して、法定地上権は存続期間が長く(借地借家法3条・4条)、また更新請求による更新擬制制度(同法5条・6条)が適用され、乙の負担が大きいことから、すでに乙が有していた約定利用権に一本化するという見解も存在する(高橋眞の百選解説1(2))。

借地権について詳しくは、【借地借家法から見る!賃貸借の重要知識完全整理】の記事参照。

【借地借家法から見る!賃貸借の重要知識完全整理】(借地借家法と民法の賃貸借の比較・賃貸人たる地位の移転・賃借人の地位の移転・敷金の承継)

しかし、「民法の定めのない法定地上権」を認めることにほかならず、解釈の限界を超えているし、上述のように法定地上権の成立は予測可能であることからすれば、端的に法定地上権の成立を認めれば足りる。

にも関わらず、本記事平成6年判例が、土地共有者にとって法定地上権の成立を予期しえないとするのは、「土地と建物が同一の所有者に属する」という民法の定めが、土地共有の場合に適用されるかについて、未だ確たる判例がなく、裁判所の判断を利害関係人が予測するのは困難4であるということに尽きると思われる。

しかし、

- 判例の判断の不安定性は性質上当然であること、

- 法定地上権を成立させることが、上記のように趣旨から当然に導かれるものであること、

- さらに、法定地上権が成立しないことによる土地共有者の不利益は、地代により補填可能なものであること(388条後段)5

から、上記のような予測の困難性に、建物保護の要請より大きな要保護性はない。

このように、昭和29年判決がいう「土地共有者にとって予想できない」とは、予想の対象が「自己借地権の設定ができないこと」という根本にあるのではなく、「裁判所がどのよう判断するか」という点にあり、これは保護に値するものではない。

したがって、昭和29年判決、そしてこれを踏襲する本記事判例の判断は、法定地上権の根本の理解を欠くものであるから、妥当でない。

本記事平成6年判決は、

- 土地共有者であり建物所有者(の一人)であるY1とBは夫婦であること(=一体としてみれる)

- 本件土地建物は、もともとAがその子Y1に贈与する意向であったところ、土地については、Y1が単独で贈与税を支払う資力がないことから、同人とその妻Bに贈与したものであること(=妻Bは形式だけで、実質はY1単独所有)

- 建物については、Y1が事業に失敗しその債権者から差押えを受けるおそれがあったため、Aの所有名義にしておいたところ、Aの死亡によりY1・Y2が相続し、共有になったものであること(=本来Y1単独所有予定)

から、実質的にみれば「土地と建物が同一の所有者に属する」といいうるとしつつも、これは土地共有者が予想できない、とも語っている。

しかし、上述のようにそもそも借地権がないことを予測できるのであれば、実質単独所有か否かを問題とするまでもなく、土地共有の場合の法定地上権の成立を予想すべき、ということになる。

本件では、建物がY1、Y2の共有であることから、上述した借地借家法15条1項による自己借地権の設定がないことを、Bにとって予測できるかが問題となる。

(自己借地権)

借地借家法第15条 借地権を設定する場合においては、他の者と共に有することとなるときに限り、借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。

2(略)

同条による自己借地権の設定は、

- Y2(「他の者」にあたる借地権者)と、Y1(借地権設定者かつ借地権者)+B(借地権設定者)間の契約によることが原則的な形態である。

- または、Y2とY1との契約および、Bの承諾によることも可能である6。

参考:自己借地権の要件と具体的ケースにおける自己借地権の成否(みずほ中央法律事務所・司法書士事務所)

このように、いずれもBの関与が必要となっているのであり、Bとしては、自己借地権設定がないことはわかるのである。

したがって、上記平成6年判決が掲げる実質Y1単独所有という事実を考慮するまでもなく、法定地上権の成立が認められるべき事案であったといえる。

②第三者の予測・執行手続きの安定について

本記事判例は、上記黄色ワクで述べた「実質同一所有者」論について、これは土地共有者の予測という観点からだけでなく、第三者の予測・執行手続の安定という観点からも、考慮することはできないとする(抵当権者や執行裁判所が登記簿上わからない)。

しかし、上述のように、考慮されるべきは「実質同一所有者か否か」の判断ではなく、「借地権の予測可能性」である。

そして、昭和29年判決のような、建物が単一所有者の場合には、抵当権者・執行裁判所はその事実を登記簿で確認することで、自己借地権の設定が不可能であるとわかり、法定地上権が成立するとの予測が可能である。

もっとも、本記事平成6判決のような建物共有の場合には、自己借地権の公示が不十分であることから7、自己借地権存否の判断が困難といえる(参考↓)。

しかし、「予測困難」といっても、自己借地権が存在する「可能性」があるということは認識可能であり、予測に反して法定地上権が成立するといった大きな不利益を被るわけではない。

抵当権者が、抵当権設定時に抵当権設定者に自己借地権の有無を確認するのは、それほど手間がかかるものではないし、解釈が定まるまで執行裁判所が執行手続中に確認することになっても、建物の要保護性に鑑みれば、やむを得ない。

このような要保護性の低い「予測困難」という不利益は、早期に「土地共有の場合であれば法定地上権が成立する」という方向で解釈を統一することで解消すべきである。

…

…

以上から、本記事判例は、当事者の法定地上権の成立への予測可能性の誤りに端を発し、それが第三者・執行裁判所の予測可能性の誤りに繋がっている。

その根本には、裁判官の法定地上権への理解不足がある。

そして、

- 保護されるべき建物をぶっ壊し、

- 抵当権実務・司法試験・学問など、一般社会において広く長く混乱をもたらした

のであるから、末代まで非難され、改められるべき判例である。

あとがき

本記事判例の問題は、裁判官が法定地上権の根拠をきちんと理解しておらず、引用判例の問題点を見抜けず前提としてしまったことにある。

法曹に「なぜ」と考える法的思考力が不足することにより、当該事案の当事者に不利益をもたらすだけでなく、社会全体の混乱を招いてしまうのだ。

自分の実力という観点からも、法曹になってから他人に迷惑をかけないようにするという点からも、法的思考力を育むことは大切である。

法的思考を育むには、「違和感」を大切にして、ほっておかず調べて考えることが大切である。

松井のような簡潔な基本書も便利だが、じっくり思考を経てそれを表現した厚めの名著と呼ばれるものも、一冊持っておくべきだ。

受験生は時間がなく、焦ってしまいがちだが、暗記にたよって早く受かっても、実務に出てから頭打ちになる。

.jpg)

一歩一歩確実に踏みしめるカメが、最後には、兎に勝つ。

参考にした基本書

- 松井宏興「担保物権法」(第2版)

- 我妻栄「担保物権法 (民法講義 3)」

この基本書のレビューはこちら↓

コメントを残す