オス!かずだ!

東京高裁昭和58年1月27日判決を批判する。

本記事を読めば、

- 精神異常の推認と、精神状態の供述の違いって何?

- 精神状態の供述の叙述分の「関連性」「真摯性」って何?自然的関連性?法律的関連性の問題なのにそれでいいの?

- 本判例における、共謀の事実認定のプロセスがごちゃごちゃしてわからん

という疑問を解消でき、伝聞と非伝聞の区別を完全マスターできる。

俺も、上記疑問がずっと喉につっかかって気持ち悪かったのだが、司法試験サボって徹底的に追及し、俺お得意の図でスッキリ理解・整理できた。

暗記で試験を乗り切るより、今の問題を大切にして理解を完全なものにし、自信をもって未知の問題に対応できる法曹になりたい。

.jpg)

なお、参考文献は以下によった。

- 白取祐司『刑事訴訟法』

- 池田修・前田雅英『刑事訴訟法講義』

- 本判例百選解説(下津健司)

本記事で、ぜひ非伝聞という小骨をスッキリ取り除き、スッキリブレスで「不同意」「異議」を出しまくれる法曹になってもらいたい。

事実の概要

日雇い労働者のため活動していた被告人らは、手配師に対する闘争として、共謀のうえ、昭和55年9月29日、20数名で飯場に押しかけ、手配師らを監禁し、謝罪を要求して暴行、脅迫を加え、傷害を負わせ、慰謝料の名目で金員を喝取したとして起訴された。

審理では、恐喝の事前共謀の有無が争点となったが、第1審判決では、「確認点ーしゃ罪といしゃ料」との記載(以下「本件メモ」という)があるノートを証拠の一つとして恐喝の事前共謀を認定した。

本件メモは、当初その作成者や作成経緯が明らかでなかったが、検察官から「戦術会議及び犯行準備等に関する記載のあるメモの存在」という立証趣旨で同ノートが取調べ請求され、弁護人の異議がない旨の意見を踏まえて取り調べられた後審理において、Aが、同月25日の会議で確認された事項を出席者Bから同月27日に聞いて、書き留めたものであることが判明した。

被告人側は、本件メモはBを供述者とする再伝聞証拠であるが、Bが死亡等により供述不能とする証拠および特信情況についての証拠が存在しないから、その証拠能力は否定されるなどと主張して控訴を申立てた。

判旨

「人の意思、計画を記載したメモについては、その意思、計画を立証するためには、伝聞禁止の法則の適用はないと解することが可能である。

それは、知覚、記憶、表現、叙述を前提とする供述証拠と異なり、知覚、記憶を欠落するのであるから、その作成が真摯になされたことが証明されれば、必ずしも原供述者を証人として尋問し、反対尋問によりその信用性をテストする必要はないと解されるからである。

そしてこの点は個人の単独犯行についてはもとより、数人共謀の共犯事案についても、その共謀に関する犯行計画を記載したメモについては同様に考えることができる。」

が、

「この場合においてはその犯行計画を記載したメモについては、最終的に共犯者全員の共謀の意思の合致するところとして確認されたものであることが前提とならなければならない」

とした。

そのうえで、本判決は、本件メモについて、

- 共謀の意思の合致するところとして確認されたものとすれば、証拠能力を認めるのは当然であるし、

- 確認されなかったとしても、本件メモの作成経緯等があきらかになった時点において、弁護人が証拠の排除を申立てることもBを証人として申請することもしていないから、Bに対する反対尋問権を放棄したものと解されてもやむを得ないとした。

そして、本件メモの証拠能力を肯定した第一審の訴訟手続に法令違反はないとした。

伝聞と非伝聞の区別

本判例では、伝聞と非伝聞の区別が問題となるから、基礎からマスターしておこう。

伝聞証拠の意義と趣旨

伝聞証拠とは、

- 反対尋問を経ない

- 供述証拠

である(実質的定義)。

そして、供述証拠とは、一定の事実の体験を言葉を用いて表現されたものであり、要証事実との関係で、供述内容の真実性を証明するものをいう。

要証事実は、証拠調べのはじめに検察官が提示するものであるが(296条)、それを鵜呑みにするのではなく、実質的にいかなる事実の証明に役立つのか見極め、内容の真実性が問題になるのか判断しなければならない。

320条1項は、「公判期日における供述に変えて書面を証拠として、又は公判期日外における他のものの供述を内容とする供述を証拠とすることはできない」と定めており、伝聞証拠の証拠能力を原則として認めない。

これを伝聞法則という。

では、なぜ、伝聞証拠についてこのような制限があるのだろうか。

それは、人の感覚って極めて不安定だからだ。

すなわち、供述証拠は知覚→記憶→叙述の過程をたどるが、各過程の真実性は極めて疑わしく、反対尋問を経ないと、事実認定の誤認が生じる危険がある。

まず知覚の場面において、見聞き違い、聞き取り違い等の誤りが生じるおそれがある。

また、記憶には限界があり、時間が経過すれば不正確になり、その後の体験の影響などで誤った記憶に転換することもある。

さらに、表現の場面においても、質問者との関係や質問の方法などによっては、記憶の内容が純粋に客観的に表現されるとは限らない。

事実の一の表現が欠落して全体として不正確な内容となったり、記憶と異なる内容の表現となったりすることも決して珍しいことではない。

引用:「刑事訴訟法講義」(第4版)池田修・前田雅英418頁

このように、供述証拠は、知覚→記憶→叙述それぞれの段階で誤りが混入する危険がある。

だか、反対尋問を経てないものは、原則として証拠能力が認められないのである。

これは、証人喚問権を定めた憲法37条2項、現行刑訴法の当事者主義、公判中心主義のからの要請でもある。

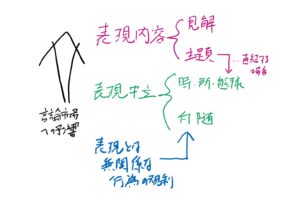

非伝聞

人の供述が供述がすべて供述証拠・伝聞証拠となるわけではなく、伝聞か否かは、要証事実との関係でキマる。

すなわち当該証拠の内容となっている事実を立証しようとするときは、上記のような危険があるがあるから、伝聞法則の適用を受けることになる。

対して、供述がされたこと自体を立証しようとするときは、知覚・記憶・叙述の過程は問題とならないから、伝聞法則は適用されない。

これを、供述の非供述的用法という。

その例としては、以下のようなものが挙げられる。

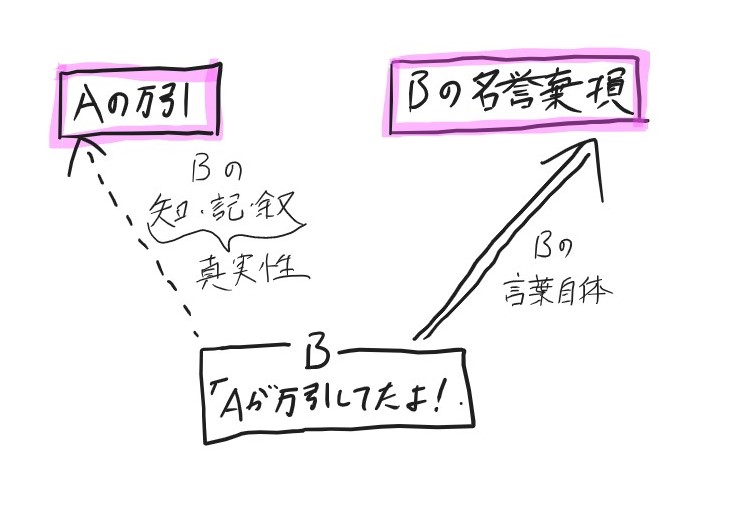

供述自体を要証事実とする場合

「私はAが万引きしているのを見た」という内容のB作成の文書は、Aの万引きの事実が要証事実ならば、本当にAが当該行為を行ったのか、Bの知覚・記憶・叙述の真実性が問題となるので、供述証拠である。

そして、反対尋問を経ない文書という形式で公判廷に提出されるから、伝聞証拠である。

これに対して、Bの文書による名誉棄損を要証事実とするならば、非供述証拠であり、非伝聞である。

B自身がそのような叙述をしたこと自体が問題になり、事実に対する知覚・記憶の過程がないからである。

行為の言語的部分

『Aが、「日ごろのお礼です」といながら、わいろの商品券を差し出しました』という内容のB作成の文書について、Aの贈賄の事実を要証事実とするとき、Aが本当に上記内容の発言および行為をしていたのか、Bの知覚・記憶・叙述の真実性が問題となるので、供述証拠である。

そして、反対尋問を経ない文書の形で公判廷に提出されるから、伝聞証拠である。

これに対し、当該文書内の「日ごろのお礼です」というAの供述部分は、Aの金銭授受行為と一体となって、この行為に贈賄という意味付けを与えるものであり、Aの事実に対する知覚・記憶の過程がないから、非供述証拠・非伝聞である(再伝聞とはならない)。

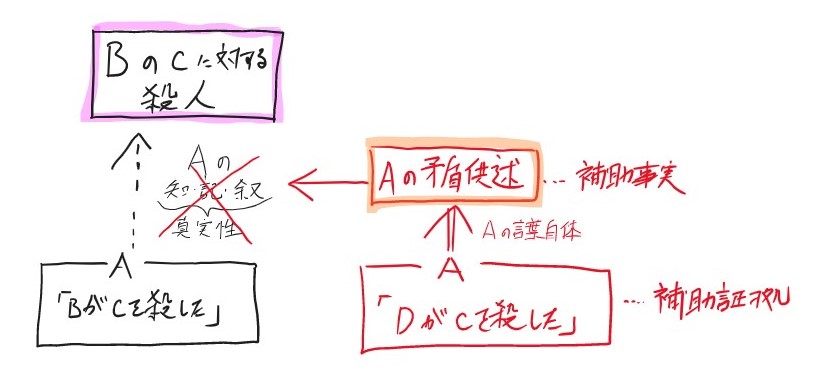

信用性弾劾のために自己矛盾供述を使用する場合

例えば、Aのした「BがCを殺した」という証言の信用性を減殺するため、Aの作成した「DがCを殺した」という内容の文書を利用する場合である。

かかる場合、要証事実はAが矛盾した供述をしたという事実であって、当該事実は、Aのした証言の信用性を減殺するための補助事実として位置づけられる。

そして、当該事実は、Aの上記矛盾供述を補助証拠として、内容の真実と無関係に推認しうる。

したがって、DがCを殺したことは内容の真実性は問題とならなず、非供述証拠であり、非伝聞である。

言葉が状況証拠(間接証拠)となる場合

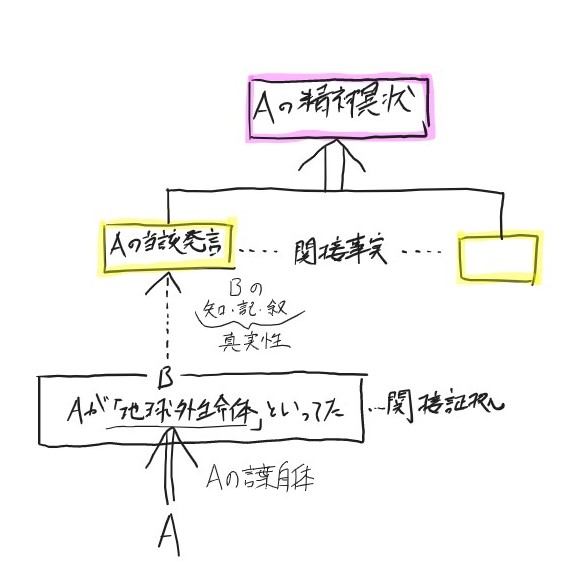

原供述から原供述者の精神状態を推認する場合

『Aが、「私は、実は地球の生物ではない」といっていた』という内容のB作成の文書について、これをAの精神異常を要証事実とする証拠で用いるとき、B作成の文書は、Aの当該発言を間接事実として、要証事実を推認しようとするものである。

そして、本当にAが当該発言をしていたのか、Bの知覚・記憶・叙述の真実性が問題となるから、供述証拠である。

そして、反対尋問を経ていないから、伝聞証拠である。

他方、当該文書内のAの発言について、Aがそのような発言をしたこと自体に既に間接証拠としての価値があり、Aの事実に対する知覚・記憶の過程はないから、内容の真実性は問題とならず、供述証拠ではない。

したがって、非伝聞である(再伝聞とはならない)。

ただし、Aの発言が冗談ならば問題とならないので、「真摯性」が必要であるといわれる。

この真摯性の意味、どう位置づけるべきかについては、↓で詳述する。

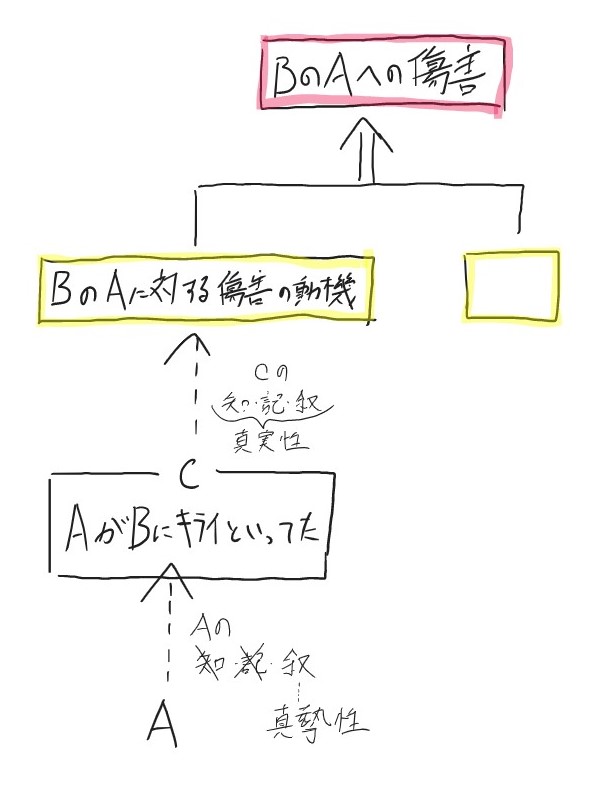

精神状態の供述

上記の場合と似たものとして、原供述が、原供述者の供述時における精神状態(計画、意図、動機、悪感情等)を推認するために用いられる場合があり、伝聞証拠として取扱うかについて争いがある。

例えば、「被害者Aが被告人Bに対してキライといっていた」という内容のCの文書から、BのAに対する傷害の動機を推認する場合である。

有力説は、心理状態の供述であっても、感情・心理状態の真実性が問題となるとしつつ1、

- 知覚・記憶の過程を欠いている点でも、叙述の対象が原供述者自身の心理状態である点でも、誤りが混入する危険性が低いこと、

- 叙述の真実性(真摯性)は、全ての証拠に共通する関連性の問題であり、供述時の態度や発言の状況等から吟味することも可能であること

- 人の心理状態を立証するには供述時の本人の供述が最良の証拠であるが、これを伝聞証拠とすると、伝聞例外の要件を充足できずに採用困難となること

から、非伝聞とする(酒巻『刑事訴訟法』535頁)。

この見解に対しては、供述過程の一部が欠けるとしても真摯さを疑う余地がある以上、伝聞証拠とし、原供述者に反対尋問する必要があるとする批判がある。

そこで、有力説の当否について検討する。

たしかに、人の内心を知るには、その人の当時の発言が客観性のある最も重要な資料の一つであることに疑いはないが、常にこの種の発言から、発言者の心理状態が一義的に立証できるわけではない。

むしろ、多義的な発言内容を他の証拠・事実と照合するなどして、その意味を解釈・評価してはじめて発言者の心理状態を認定できる場合が多いのであって、これは上述した、精神異常を推認する場合と同じ構造になっている。

したがって、精神状態の供述は、言葉自体を間接証拠として実質的な要証事実を推認する過程の一類型であり、非供述証拠・非伝聞と解する方が簡明であり妥当である(『刑事訴訟法講義』(第4版)池田修・前田雅英424頁)。

もっとも、伝聞法則の潜脱ではないかという批判も考えられる。

すなわち、精神状態の供述は、供述から精神異常を推認する場合と異なり、その者の過去の体験事実に対する精神状態を推認するものである。

したがって、検察官が、その過去の体験事実を実質的な要証事実としている場合も考えられ、かかる場合、原供述者の知覚・記憶の真実性が問題となってしまっているのである。

この伝聞法則の潜脱という点について、最判昭和30年12月9日を題材に考えてみよう。

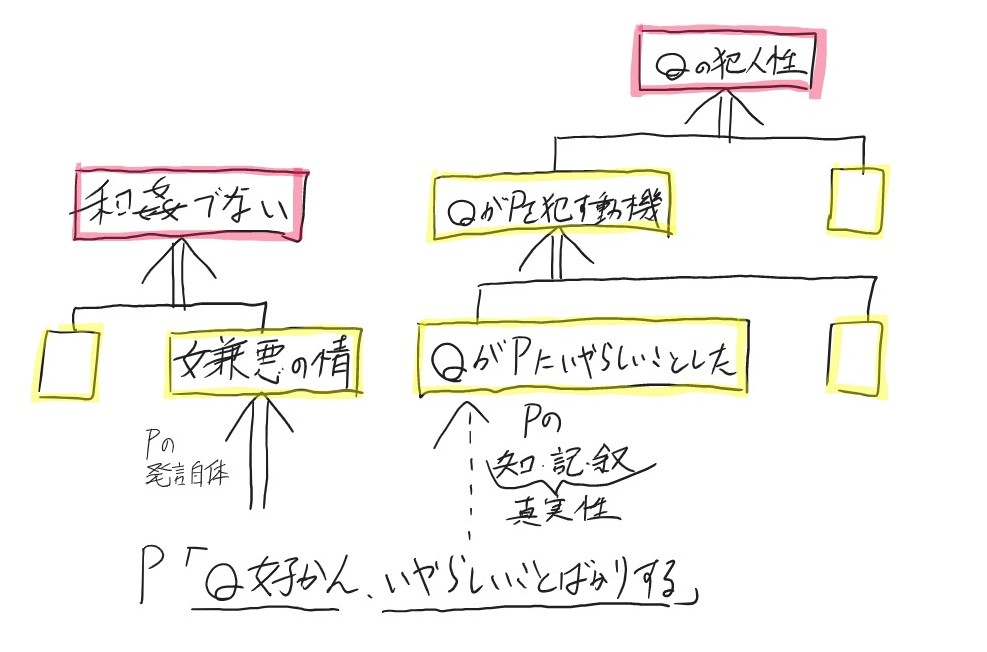

本件は、強姦致死事件で、被害者Pの「Qさんはすかんわ。いやらしいことばかりする」という生前の言葉の伝聞性が問題となった。

この発言を、一審判決は、被告人QのPに対する野心に基づく異常な言動に対し、「嫌悪の感情を有する旨告白した事実に関するもの」だから伝聞ではないとした。

.jpg)

これに対して最高裁は、Pの上記発言を内容とするRの証言は「要証事実(犯行自体の間接事実たる動機の認定)との関係において、伝聞証拠であることは明らかである」として原判決を破棄し差し戻している。

本件では、被告人Qは犯人性を争っており、「和姦でないこと」を要証事実と捉えることに意味はない。

検察官の意図としては、Pの発言中、後段の「いやらしいことをした」ことを立証し、これにより犯行の動機を立証しようというものであり、QがPに対して本当にいやらしいことをしたのか、Pの知覚・記憶・叙述の真実性が問題となるので、まさに伝聞である。

しかし、これらの疑念に対しては、心理状態の供述から要証事実を認定する過程の合理性について、上記最高裁の判断のように慎重に検討することにより、払しょくできると思われる(本判例百選(第10版)解説 下津健司) 。

すなわち、精神状態の供述を、間接証拠の一つとして位置付けることで、

- 実質的な要証事実が何なのか、

- その推認過程がどのようなものなのか、

- 当該供述の推認力はどれほどのものなのか

慎重な判断を促せる。

この意味で有力説は、「心理状態の供述であるならば、叙述の真摯性を検討すれば足りる」という形式的・短絡的な事実認定を促し、伝聞法則の濫用を招き、事実認定を誤らせるおそれがあるので、妥当でない。

判例批判

上掲判例(東京高裁昭和58年1月27日判決)は、共犯者Bらがした事前共謀の内容を、後日BからAが聞き取り作成したメモについて、人の意志、計画を記載した本件メモは、知覚・記憶を欠落しているから、Aの叙述についての真摯をテストしたうえ、共犯者全員の共謀の意思の合致を確認できれば、非伝聞であるとする。

これは、本件メモについて、

- A及び他の共犯者の精神状態の供述と解したうえ、

- 上記有力説に立って非伝聞と位置づけ、

- 共犯者らの意思の「合致」については事実認定により証明力が認められる限り、証拠能力を認める、

との判断を示したものと解される。

たしかに、精神状態の供述は知覚・記憶を欠如しているから、「A」の意志、すなわち「作成者Aが作成当時に慰謝料名目で金員を取得する意思を有していたこと」が要証事実であるとすれば、本件メモは非伝聞である。

もっとも、本件メモによる推認過程は上述のように、Aの意志を推認する間接証拠としての非供述的用法であり、この意味において、同人の供述の態度のみならず、犯罪状況などの他の客観的事実や証拠も踏まえた総合考慮により、その真摯性が慎重に判断されなければならない。

また、判例は、共犯者全員の意思及びその合致についても、「同様に考えることができる」として、精神状態の供述と解し、本件メモにより推認できるとしている。

しかし、本件メモは、Aが戦術会議に出席したBから伝え聞いたことの叙述であり、A自身は戦術会議を体験していない。

したがって、本件メモから推認できるのは、メモ作成時のAの意思(Aが慰謝料名目で金を取る意思を有していたこと)のみであり、これを超えてA以外の共犯者の意思及び、共犯者全員の意思の合致について推認しようとすれば、

- 究極的な要証事実は「恐喝の事前共謀」(共犯者全員がAと共通の意思を有していた事実)であり、

- それを支える要証事実として、「戦術会議の存在・内容」(A以外の者が慰謝料名目で金を取る意思を有していたこと)も必要となる。

そして、戦術会議はBの過去の体験事実であり、Bの知覚・記憶・叙述の真実性が問題となる。

また、AのBからの聞き取り・メモ作成過程も検討する必要が出てきて、そこには短時間ながらAの知覚・記憶・叙述の過程が含まれているから、真実性が問題となる。

すなわち、Bの発言及びA作成の本件メモは、共に供述証拠であり、同人らの反対尋問を経ていない以上、両者とも伝聞証拠である。

したがって、本件弁護人の控訴理由にある通り、全体として再伝聞になる4。

ところが判例は、このような伝聞性について、「最終的に共犯者全員の共謀の意思の合致するところとして確認されたものであることが前提とされなければならない。」として、犯行状況とそれを支える間接証拠の証明力により乗り越えようとしている。

しかし、証明力の問題と証拠能力の問題とは明確に区別されなければならない。

外部的状況の証明力による補強は、本件メモの推認過程とは別ルートである。

すなわち、外部的事情は、本件メモの伝聞性を肯定したうえでの、各要証事実の推認するための間接事実の一つとして5、考慮すべき問題なのである。

また、仮に有力説に立ったとしても、自然的関連性の確保により乗り越えられるとするのは、精神状態の叙述部分の真摯性のみであって、B及びAの知覚・記憶・叙述の全過程の真実性が問題となる共謀の立証過程において適用できる理論ではない。

これは、上述した有力説の弊害、すなわち、

「心理状態の供述であるならば叙述の真摯性を検討すれば足りる」という形式的・短絡的な事実認定を促し、伝聞法則の潜脱を招く

がまさに現実になったものである。

以上から、本判例は、事実認定を誤らせるおそれのある証拠をあらかじめ排除するという証拠能力・法律的関連性の要件たる伝聞法則を、証明力・自然的関連性の問題にすり替え潜脱するものである。

よって、320条1項・憲法37条2項に反し、違法である。

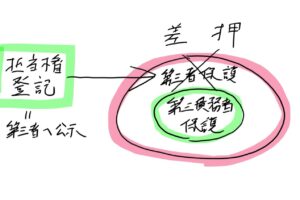

なお、本判例は、弁護人が本件メモについて証拠排除の申出をしていないから、反対尋問権を放棄したと解している(326条の「同意」)。

しかし、同条は反対尋問権の放棄について規定したものではなく、裁判所の弁護人への責任転嫁である。

.jpg)

このような理解では、第一に、同意の他に裁判所が相当と認めることを証拠能力付与の要件としている法文の説明に窮するだけでなく、反対尋問権(証人尋問権)を留保して同意するという実務慣行が説明できない。

326の同意は、当事者が、当該供述証拠について証拠能力を付与する意思表示たる訴訟行為である、と解すべきである。

このように積極的な同意の意思が認められる場合にのみ「同意」があったというべきであり、単に異議を申立てなかったというだけでは、足りない。

なお、法が、裁判所が相当と認めることを条件としているのは、後見的見地から、証明力が著しく乏しい場合などについて相当性を認めず、証拠能力を否定する趣旨である。

引用:白石祐司『刑事訴訟法』(第9版)445頁

したがって、単に異議を申し立てなかっただけでなく、積極的な同意の意思があったのかどうか、検討する必要がある。

本件メモについみると、弁護人の異議のない旨の意見を踏まえて取り調べられており、積極的な同意があったと認定されても、やむを得ない。

.jpg)

しかし、これは弁護人への責任の丸投げであり、裁判所としての責任も問われなければならない。

すなわち、「相当」性について、後見的見地から、裁判所が関連性のない証拠をスクリーニングするという趣旨からすれば、裁判所がイニシアチブをとって本件メモの推認過程について問題にし、弁護人・検察官と議論し意思統一を図る必要があったのではないか。

その上で、俺の示したような推認過程に気付けば、弁護人は不同意にしていた可能性がある。

そして、同意があっても、事実認定を誤らせる恐れがないか、慎重に判断する、そういうプロセスを経る必要があったのではないか。

判旨からは、そのような態度は伺えない。

同意は、実務上多用され、伝聞の「例外」のはずがむしろ「原則」化しているといっても過言ではない。

証拠調べ手続きの冒頭で検察官が証拠申請した際、多くの被告人ないし弁護人は一括「同意」する。

これは、日本の公判が形骸化し、書面中心の審理となっていたまった要因でもある。

…

被告人の反対尋問権の実質的保障、公判審理の活性化のためにも、同意が原則か・状態かしたこのような事態は決して好ましいことではない。

引用:同上、同頁

あとがき

法曹の「証明力があればいいじゃん」という驕りと妥協は、いつか大きな間違いを犯す。

そのときに犠牲になるのは、人権というかけがえのない利益である。

もっとも、裁判員制度が始まって一般市民が事実認定を行うようになり、法律的関連性がない証拠を目に触れさせる危険が認識されるようになってきた。

これはチャンスである。

- 法曹には、法的議論において、市民に「干渉せずにリードする」プロとしての役割が期待されている。

- 法曹には、形式をなぞるロボットではなく、自分の頭で考える力を持った、「人間性」が求められている。

「法的思考力」。

日本の司法は、変わらなければならない。

.jpg)

参考文献

- 白取祐司『刑事訴訟法』

- 池田修・前田雅英『刑事訴訟法講義』

- 本判例百選解説(下津健司)

この記事で使った基本書のレビューはこちら↓

コメントを残す