オス!久しぶり!かずだ!

執筆中の質問力の記事、参考文献が濃厚すぎて、分割することにしたで!

このままじゃ、いつまでも出せんわ(笑)

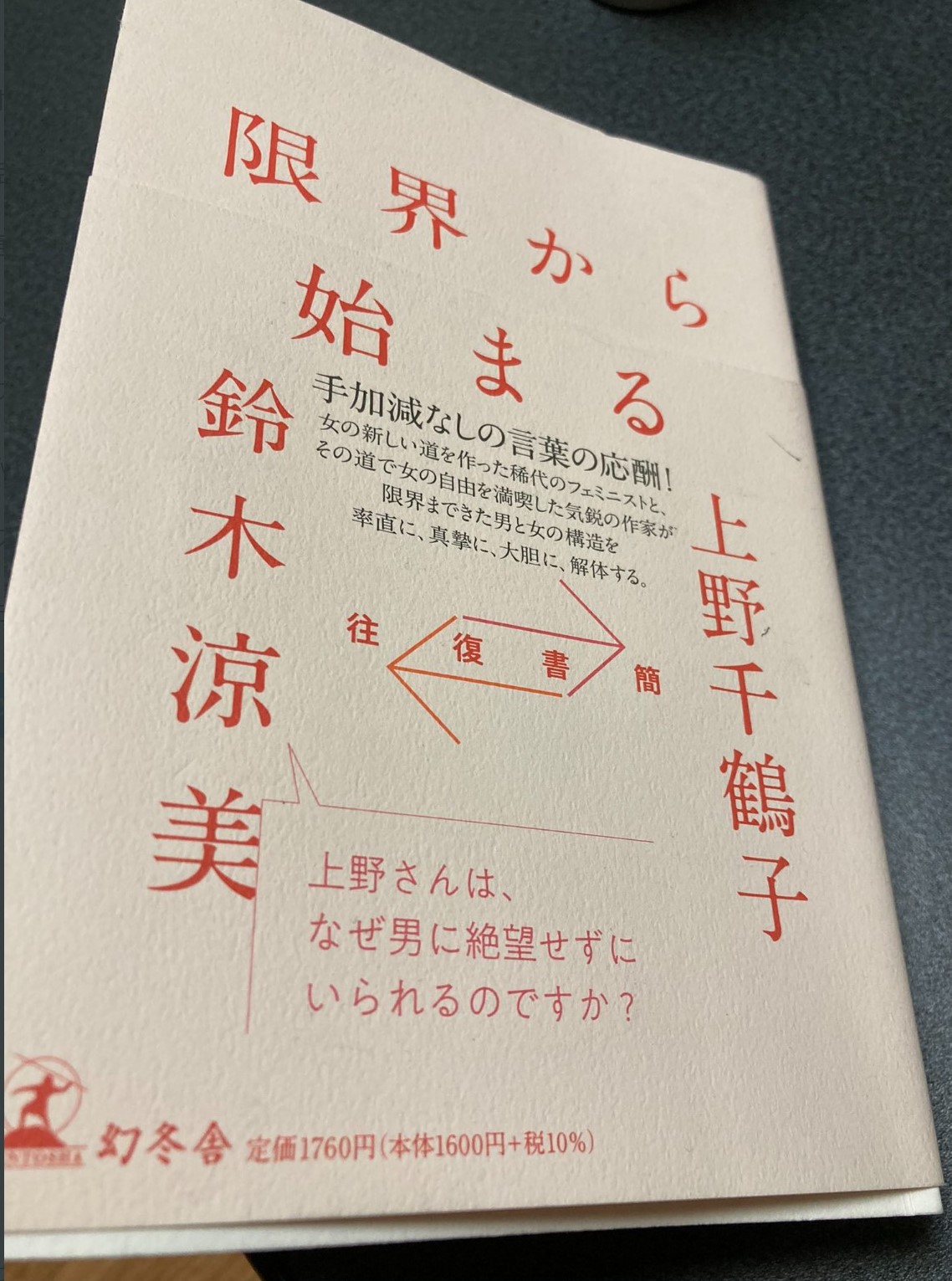

まずは、本書↓

女性ってどんな生き物なのか?男性をどう見ているのか?

女性、男性、そして人間ってなんなのか?

愚かさ、強がり、ゆるし、構造…複雑に絡まる人間の業を、飛び交う質問が解きほぐす!

.jpg)

著者紹介

「どうして身体を売ってはいけないのでしょうか?」

そう尋ねるのは、この往復書簡の右コーナー、鈴木涼美。

父は法政大学名誉教授の鈴木晶、母は翻訳家の灰島かりである。

「全てお見通し」とばかりの態度で自分を観察し、対話でもって「理解」しようとしてくるに母親。

その母親が唯一論理的に説明できなかった、上記問いに答える道に、吸い込まれていった。

慶應の学部・東大の大学院で社会学を修めながら上記問いと向き合う…

にとどまらず、夜はキャバクラのホステス、AV女優も務めるという、異色の経歴を持つ、行動派である。

元日本経済新聞社記者であるが、その後、純文学に舵をとり、中編小説『ギフテッド』が第167回芥川龍之介賞候補、『グレイスレス』が第168回芥川龍之介賞候補に選出された、気鋭の文士である。

「フェミニズムは活発な言論のアリーナ。異端審問も除名もありません」

鈴木のチャレンジを受ける左コーナーは、女性の権利を、先陣を切って引っ張り上げてきた、クイーン・オブ・フェミニスト、上野千鶴子である。

女が男に首を垂れる、家父長的な家庭の雰囲気に耐え切れずに飛び出し、京都大学文学部哲学科の学窓から、数々の学生運動に、戦士として身を投じてきた。

時は、革命と平等を叫ぶ学生運動の嵐の中である。

ホコリ臭い古家をぶっ壊し、新体制の太陽の下、背を伸ばし、大きく深呼吸ができると思っていた。

しかし、上野は、矛盾に直面したのである。

- 影で支えるタイプの女性はモテるのに、男子と一緒にゲバ棒を持つ同志タイプの女を、彼女にしない…

- 同士であるが性的に開放的な女性を、「公衆便所」と呼んでいる…

「男並みになろうとする女」はバカにされ、銃後として、おむすび製作に回される。

裏切られた…

上野の胸に、恨みという名の、地獄の業火が燃えだした。

その熱が、彼女の魂を、戦うフェミニストに鍛え上げたのである。

上野は、構造主義文化人類学と社会科学の境界領域を論じた、理論社会学についての研究に進んだ。

その知見の矛先は、ジェンダー論、女性学とという先端分野で鋭い光をたたえていて、幾千ものミソジニスト(女性嫌悪者)の血を吸っている。

.jpg)

しかし、鈴木は引き下がれないのである。

限界…

鈴木がこの危険なデスゲームを仕掛けたキッカケは、30代後半を迎え、身体を売ってきた自分の「エロス資本」に限界を感じたからだった。

学生の頃は、自分の差し出したパンティに、男は金を握りながら、頭から飛び込んでくるほどの価値があった。

発見。

自分の価値に、驚くと同時に、酔いしれた。

それが、年齢を重ねるにつれ、キャバ嬢、AV女優と過激なサービスに移行していき、そしてその内容も、SMやレイプ系へと、身体に傷を負うようなものになってきた。

このままじゃ、ヤバイかも…という焦燥感は、年齢にとともに増していった。

文筆業にシフトした後も、この傾向は変わらない。

コラム集『可愛くってずるくっていじわるな妹になりたい』には、上野から、「こういうタイトルをつけられるのも、もう限界ですね」のお達し…

30代は、それまでの万能感から脱し、自分の限界と可能性を客観的に見れるてくる時期である。

何か、新しい自分をはじめなければならない。

そんな腹部でうごめくモヤモヤしたエネルギー。

それに突き動かされ、鈴木は上野に、助産を依頼したのである。

「被害者」性とは?

鈴木は、過激なプレイで身体を消耗させていく売春業界にあっても、その「被害者」性を強調することに疑問を呈する。

「私が間近で見てきた女性たちや、当事者として体験してきた自分という女性は、もう少し強く、面白いものだったような気がするし、男の性欲で単に傷つけられるよりはもう少し賢く進化しているような気もしたし、戦う武器も獲得したはずだし、そんな時、踏みにじられた者というレッテルは私たちを退屈で単純なものにしてしまう気がして、邪魔ですらありました」(P10)

しかし、「主体性」と「プロ意識」は、女性としての自らの価値を守るための、ブリキの鎧であり、それは男の暴力の免罪符として利用されてしまうのである。

上野は答える。

- 「被害者であることは弱さではなく、強さです」

- 「痛ければ、痛いと言ってもいいのです」

このようなやり取りを見ると、上野に対し、女性の権利を一方的に保護し、男性側を排撃する検察官のような印象を受けるからもしれない。

しかし、上野は、さんざん痛めつけられたきた男を、構造というシステムから見下ろす「醒めた」目をもっていた。

- 「恋愛ゲームは自我の争闘。わたしが『女』になるために、恋愛ゲームの相手に『男』が必要でした」

- 「成熟とは、『死闘』を通じて、自分の中の他者の喫水線が上がること」

- 「セックスの絶頂は、「小さな死」を迎えることであり、自分を相手に委ねる絶対的な安心感がなければ、降りてこない」

「はみ出す」ことって、親を呪うことではなく、親から出ている問題に答えようとするチャレンジである

「ゆるし」って諦めではなく、立ち向かうことであり、全体を公平に見下ろしていくプロセスである

「痛み」ってのは、向かい風ではなく、より前に進むための上昇気流である https://t.co/XtilIJY7kl

— ウエノ (@uenotubuyaki) January 19, 2023

そして、自分自身をも…

- 「自立した女…私は、性と愛が別であることを、自分のカラダを使って証明しようとしていたのかもしれません」

そのようにして上野が引き出したかったのは、並みの女性よりたくさんのセックスを経験してきた鈴木にとって、セックスとは何だったのか、そしてこれからどう向き合っていくのかという、この対談で鈴木が望んでいた、思考そのものだった。

「セックスそのものを楽しもうとする気は全くなく、それによって何かを得たい、得られなければ勿体ないという気持ちでいました。」

自分の身体を「商品」として取り扱うことは、資本主義社会における、トップダウンの搾取の構造、被害の連鎖に組みすることに他ならない。

たしかに、真にあるべき道を見つけるために、回り道や寄り道も、時には、特に若いうちには、あってしかるべきものなのかもしれない。

人間の描く人生の軌跡は直線ではなく、曲がっており、ゆがんでいる。

しかし、セックスの基本的な意味は、子を産むための生殖行為であり、育児という新しい、長く険しい道への岐路であり、それは特に女性にとって、侵襲性が高い、リスキーな行為なのである。

そのやっかいさや、めんどうさに見合った人間関係の手続きを、カネの力ですっ飛ばして、自分の欲望だけ満足させようとするのが、売春なのである。

鈴木昌が訳した、『愛するということ』において、エーリッヒ・フロムは言っている。

「愛は、能動的な活動であり、受動的な感情ではない。

そのなかに、『落ちる』ものでなく、みずから『踏み込む』ものである」(41頁)

「愛とは、自分の全人生を相手の人生に賭けようとする、決断の行為なのである」(90頁)

その場限りの交換ではなく、どこまでも広く、どこまでも長く、脈々と続いていく、贈り物。

その愛のやりとりは、人間関係全般を覆う根本的なネットワークであり、セックスだけでなく、仕事にも通じている。

灰島かりこと鈴木貴志子は、娘に、こういったという。

「気の利いたエッセイ集のひとつやふたつは、簡単に作ることができるかもしれません。それはそれで楽しいんでいいと思うよ。

でもそれは、ただの花火であってそれ以上のものではありません。

どうかそれ以上の、後から来る人のための道路であり橋であり、あるいは道標、あるいは避難所、もしかしたら物見の塔となるような仕事をして下さい。

師を求め、しっかりとした、花火ではない本を待っているよ」

「限界」を超えるには、自分がいままで握っていたものを、手放し、踏み台にしなければならない。

ガーナにも、パパ活があるんやで!

貢ぐ男を「シュガーダディ」(SD )という

女性のSEXには、

①本命との「消費」

②貧困から脱し、ステータスを高めるために「金」を得るという2つがあるみたいや(論文の用語やで。51P)

SDは②

では、売春との区別は?(↓) pic.twitter.com/ea2NCRbXJS

— ウエノ (@uenotubuyaki) January 27, 2023

主体の責任は、構造の責任を見なくては、見れないのである。

その先にあるのが、十人十色に輝き踊る、男女の笑顔。

もっと自由に、自分の武器で、楽しく戦い、遊んでいる。

ぞくぞくする。

それが、目指すべき、新しい、フェミニンな世界なのではないか。

.jpg)

コメントを残す