よう!かずだ!

今日は、影響力の武器の後半戦、

- 一貫性の法則

- 社会的証明の法則

- 好意の法則

- 権威の法則

- 希少性の法則

を修得しよう。

その前に、サラッと前回の復習。

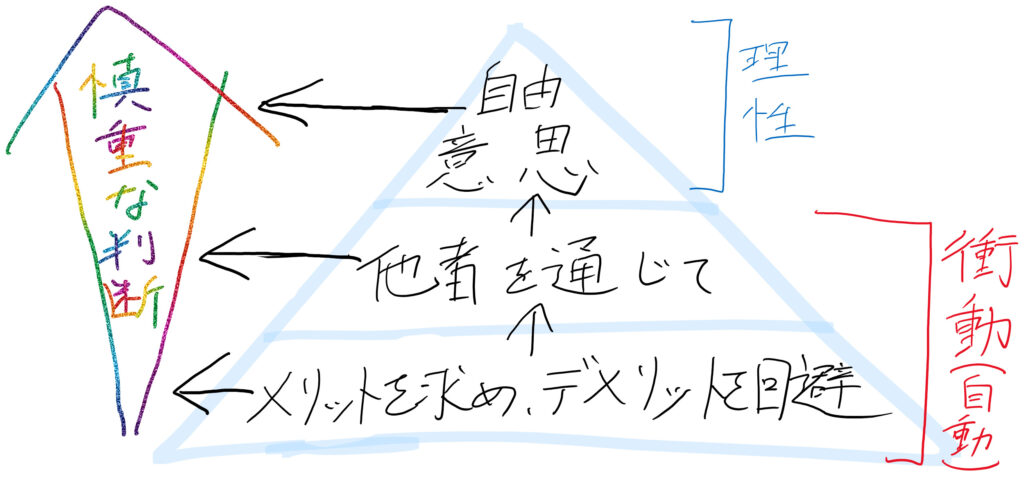

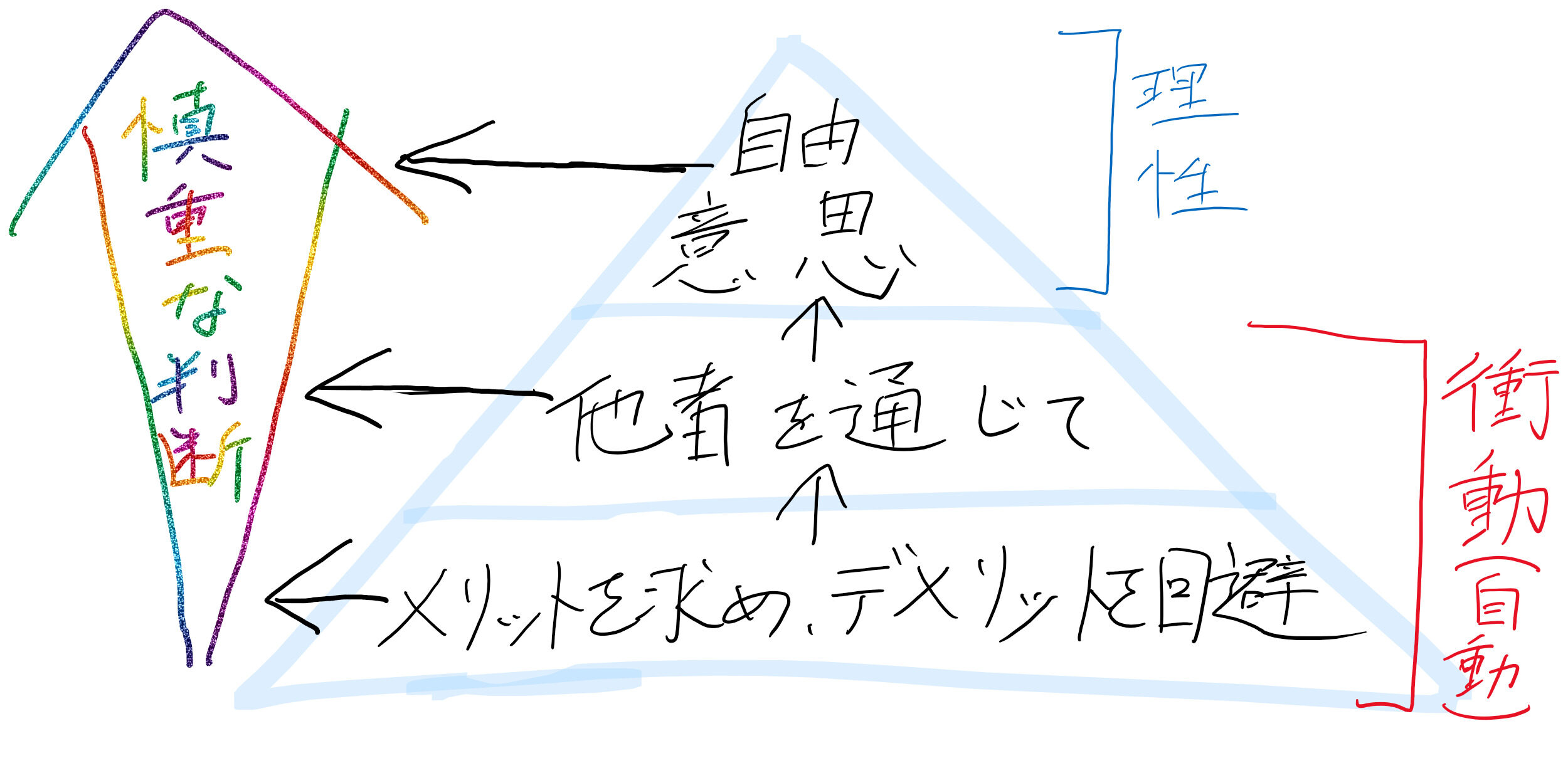

人間は、他者と協力して生きていくことが運命づけられており、そのための自動運転装置が埋め込まれている。

だったな(↓ピラミッド2段目)。

他者を利用して、自分の生存を図る。それが俺達人間である。

それを効率化するために、人間には、

- ちゃんと理由があるお願いなら聞きたくなる(必要性の法則)

- 比較によりメリット・デメリットを把握する(コントラスト効果)

- 何かしてもらったら、お返しをしたくなる(返報性の法則)

という自動運転装置が備わったのだった。

そして、セールスマンは、俺達の自動運転装置を作動させて、モノを買わせようとしてくる。

他方、俺達は、人に何かをお願いするときに、この自動運転装置を利用すると、承諾率がアップする。

だから、自動運転装置について知ることは、不要なものを買わされたりするのを防止し、また、人にお願いを受け入れてもらう力を高めることに繋がる。

自分の財産を守り、自分の要求を通すため、自動運転装置について学ぶことは必須なのだ。

という方は、前回の記事を読んでみてくれ。

さあ、さっそく始めていこう。

まずは、一貫性の法則からだ。

目次

6つの人を動かす法則(続き)

2一貫性の法則

一貫性の法則とは、「人は、一度行動を起こすと、その行動をなかなか止めることができなくなる」というものである。

例えば、結婚するとき、結婚式をすることが多いよな。

あれって、莫大な金と労力をかけて式を開いて、大勢の出席者の前でキスしたりケーキ切ったりするのをジロジロ見られた挙句、「一生共にいます」と宣言させられる。

これにより、後になんかのきっかけがあってケンカをしたとしても、

となり、離婚をするのが非常に難しくなるのだ。

一貫性の法則が強く働くときの条件がある。以下の3つである。

- 努力を要するものであればあるほど、一貫性は強く働く

- その行動が人前で行われた方が、そうでない場合よりも一貫性は強く働く

- いやいやではなく、自分の意思でした行動の方が、そうでないものよりも、一貫性は強く働く

では、なぜ一貫性の法則が人間に備わったのか。

.jpg)

…

…

…

それは、「約束を守らせるため」である。

人間社会がモノや価値の交換で成り立っている以上、そこに約束が生まれる(売ったり買ったりもそうだし、恋愛や結婚もそうだ)。

その約束が守られないような事になれば、モノや価値が循環せず、人間は利益を得ることができず、あるいは損失を被ってしまう。

だから、「売ります」「買います」と言って契約書を作ったり、「結婚してください」「お願いします」と言って式を挙げたりしたときに、それを破るのに罪悪感を与えて、契約を軽々しく破られないようにしたのだ。

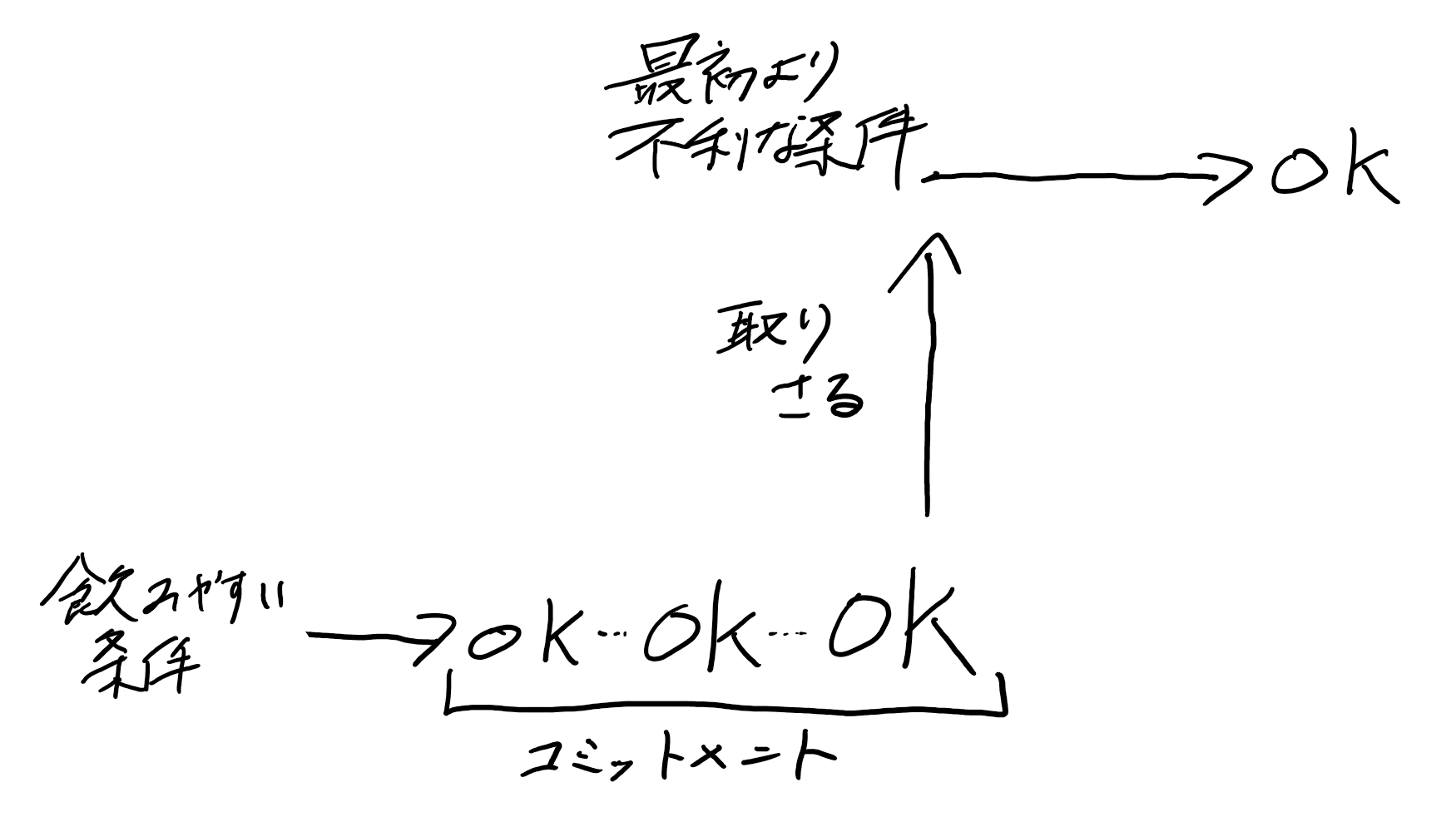

一貫性の法則を使った承諾誘導法に、ローボールテクニック(承諾先取り法)というものがある。

まず先に、相手が飲みやすい条件で契約の承諾をさせておいて、その契約にコミットさせる(一貫性が働く)。

その後、最初の飲みやすい条件を取り除き、結局最後は、相手にとって当初飲むことができなかった不利な条件で契約を成立させてしまう、という技術である。

出典:「ローボール・テクニックで「断れない状況」作れます。悪用厳禁のズルい手法とは」

返報性のところで述べた、ドアインザフェイスの逆バージョンだと思ってもらったらいい。

ただ、ドアインザフェイスは特にデメリットがないのに対して、ローボールテクニックは、

- コミットメントさせるのに手間

- だますような手法なので、相手に恨まれ信頼を壊しかねない

というデメリットがある。

このように、ローボールテクニックは、

となる、ちょっとリスキーな方法なので、個人的にはあまりお勧めしない。

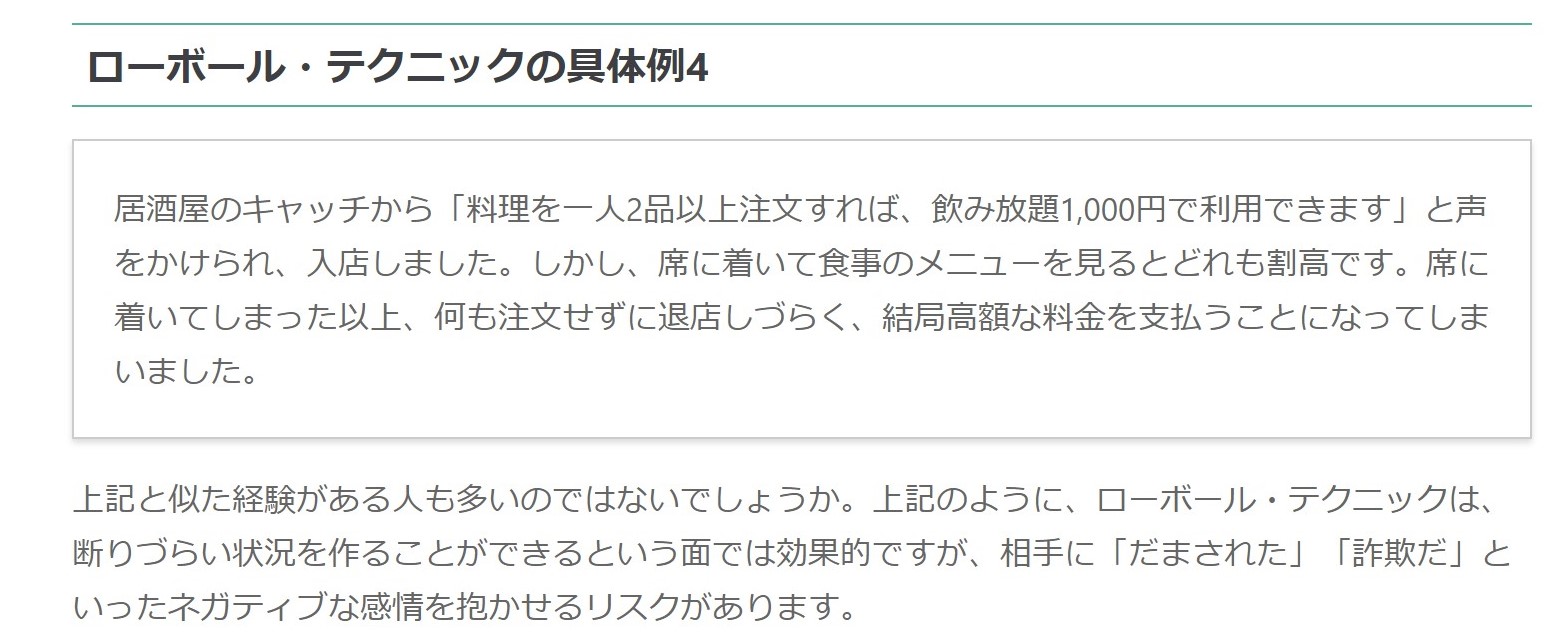

だから、これをちょっとマイルドにした、「フットインザドア」というテクニックを使うことをお勧めする。

これは、ローボールテクニックのように「有利な条件を取り除いて大きな要求にする」のではなく、「小さな要求を積み重ねて大きな要求を飲んでもらう」手法である。

出典:同上

これなら、ローボールテクニックのデメリットの二つ目である、「だますような手法なので、相手に恨まれ信頼を壊しかねない」という部分はなくなる。

3 社会的証明の法則

社会的証明の法則とは、「人は、判断に迷っているとき、自分に似た人の意見にスゴイ影響を受けて、決断を下す」というものである。

人が他人の良いレビューに基づいて、商品の中身をあまり知らないのに買ってしまうという例は、全編ですでに紹介した。

だから、違う例をもう一つ挙げておこう。「集合的無知」と言われる現象である。

例えば、君が朝、出勤前に車を運転していて、人通りの多い交差点で対向車と衝突して、大けがをしてしまったとしよう。

意識はあるが、手を骨折していて、車から出ることはおろか、自力で救急車を呼ぶことができない。

目撃者は数人いた。

だから、君は目撃者が警察や救急車を呼んでくれると思い、自分はとにかく休んでいた。

しかし、通行人はみな歩みを止めず、一向に通報してくれない。

想像以上に出血が多かったらしく、意識は遠のいていった…

…

事故を目撃した人は、車中の人が大けがしたとは確実にはわからない。

なんて思ってしまう。

このように、何が起きたのか、何をすべきか不明確な状況のとき、人は他人の行動を見て、自分の採るべき行動が何か判断する。

そして、大事なのは、この女性だけでなく、みんなが他人の行動を伺うだけで、なにも行動を起こせない、ということが起こる。これが、集合的無知である。

…

では、集合的無知を防いで、迅速に救急車を呼んでもらうにはどうすればいいか。

それは、

- 集団の中から一人を分離すること

- その人に「救急車を呼んでくれ」とはっきり訴えること

である。

これにより、個人の責任として、はっきりやるべきことを伝えることができ、集合的無知を脱出することができる。

自分と周りの人の身を守るため、覚えておいた方がいい。

4 好意の法則

好意の法則とは、「人は、好意を持った人のいうことを聞く」という法則である。

嫌いな人よりも好きな人のいうことを聞きたくなるのは、当たり前の感覚だよな。

でも、なぜ?

…

…

…

好きというのは、「仲間」(一緒に社会生活を送って、お互いの利益を高め合う人)だということである。

そして、仲間ならば、嘘とかつかれて騙されるようなことはなく信用できるから、お願いを聞いていい、ということだと考えられる。

では、どういうときに、人は人に好意を抱くのだろうか。

ここでも、人間はその自動運転装置の中に、他人に好意を抱く3つの条件を取り入れている。

すなわち、1⃣連合、2⃣類似性、3⃣賞賛である。以下、それぞれ述べる。

.jpg)

1⃣ 連合

連合とは、「人は、他人が持つ外部的な魅力により、その内部的な魅力をも推認する」というものである。

わかりやすいのが、外見的魅力である(①)。イケメンや美人は、その中身も美しいと思われる(「ハロー効果」という。あいさつのHELLOでなく、後光という意味)。

.jpg)

また、

- その人がいう言葉や(②)

- その人が応援している対象(③)

- その人と一緒に体験したこと(④)

などの外部的な事象が、その人自身の内面として判断される。

② 例えば、悪いニュースばかり口にする奴は、その人格も悪いと判断される。ネガティブ思考なやつって仲良くなりたくないと感じるよな。

.jpg)

③ また、鬼滅の刃のポテトチップスってあるが、あれって、

- 好き→鬼滅の刃

- 鬼滅の刃=ポテチ

- 好き→ポテチ

というように、「好き」という感情が「鬼滅」を介して「ポテチ」と連合して、ポテチも人気商品となっているのだ。

④ あと、ランチョンテクニックといって、好きになりたい人と一緒に美味しいものを食べると、その人と仲良くなれる、というものがある。

これも、「美味しい(快)」と「人」が連合しているのである。

.jpg)

このように、人には、他人の外見であったり、言葉であったり、応援している対象、一緒の体験などの外部的な要因は、その人の内面も同様なものとする傾向がある。

では、なぜ、人は外部的な要因で内面も推し量っていくのか。

…

…

…

これもやはり、「人が仲間と協力して、利益を得て、害を避けようとする」ということに関わる。

仲間というのは、優秀な仲間の方がいい。

そして、外見的魅力は、生物学的に優秀と判断されるし(①)、ポジティブ思考ならバイタリティーがあり、問題解決能力があると感じさせる(②)。

また、その人が応援しているものが優秀であれば、その人の判断能力も優秀だといえるし(③)、その人と一緒にいて良い事があれば、その人は一緒にいてメリットをもたらす人といえる(④)。

だから、人間は素早く優秀な仲間を見抜くために、連合という自動運転装置を身に着けたと考えられる。

2⃣ 類似性

類似性とは、「人は、自分と似ている人に好意を抱く」というものである。

これは、意見や性格、経歴、ライフスタイル、服装、趣味など、あらゆる領域の類似性に及ぶ。

.jpg)

また、一緒の時間を多く過ごしたり(単純接触)、一緒に何か目標にむかって協力する経験を経ると(協同)、かなり仲良くなる。

特に後者の協同は強力である。

あと、話は壮大であるが、国の首相や大統領の支持率が低くなって、国民を団結させたいときに、仮想敵国をつくるということをする。

韓国のやり方を見てみればよくわかる。反日感情を掻き立て、大統領と一緒に戦おうというムードを作り人気取りをしている。

ヒトラーも同じことをやった。

では、なぜ類似性があると人は好意を抱くのか。

…

…

…

それは、「似た特性がある人は仲間」といえるからである。

例えば、狩猟採集時代、仲間を集めてマンモスを狩りにいこうとするとき、遠くの村の外人より、自分の村の仲間(生活様式やコミュニケーション方法が共通する)を選ぶだろう。

そっちの方がコミュニケーションが円滑に運んで上手く協力でき、マンモス(利益)をゲットできる可能性が高いからだ。

だから、似ている奴≒仲間ということで、仲間を効率的に見つけるために、人は類似性がある人に無条件で好意をもってしまうようになったと考えられる。

ところで、「3つの「笑いの法則」を駆使して、即日で面白い人間に変身するメソッド」で、『人が笑うのは「分離感」から「一体感」に感情が動いたときである』と述べたのだが、その「一体感」は「類似性」と同じである。

そして、なんで人を笑わせようとするとき、「フリ」として「分離感」を感じさせると思う?

…

…

…

もう君はわかってるよな。「コントラスト効果」だ。

分離感と一体感のギャップにより、人はより一体感をより大きく感じる。

笑いって、要は「コントラスト効果+類似性」なのである。

なんで人を笑わせる人が、「好意」を持たれるのか、本記事と「笑いの法則」の記事を合わせて読めば、バシッとわかってもらえるはずだ。

3⃣ 賞賛

要は褒めるということである。自分から「あなたが好きです」と好意を伝えることも、ここに含まれる。

面白いのは、この賞賛は、いわゆるお世辞、つまり気に入られようとしているのがバレバレであっても効果がある、ということである。

人が賞賛に自動的に反応してしまうことがよくわかる。

.jpg)

では、しつこいが大事だから繰り返し聞く。

なぜ、人は賞賛されるとその人を好きになるのか。

…

…

…

賞賛っていうのは、「自分にないその人の価値を認める」ということである。

人間同士が関係し合って生きるのって、価値のやり取りすることに他ならない。

だから、価値を認めるということは、「あなたは人間関係を作る価値がある人だ」と認めているということなのである。つまり、仲間と認めているのである。

この賞賛に対し、「嬉しい。この人が好き。関係したい」と自動的に反応させることで、仲間としての人間関係の構築を円滑にした、ということであると思われる。

…

このように、人は、

- 連合

- 類似性

- 賞賛

により、人に好意を抱き、その人のいうことを自動的に受け入れてしまうのである。

5 権威の法則

権威の法則とは、「人は、上位者や専門家の意見に従う」というものである。

例えば、自分が仕事をはじめたばかりのとき、上司からもらった仕事上のアドバイスって、理由はわからずとも素直に聴こうと思うだろう。

また、弁護士に何か法律相談をしたときに、そのときのアドバイスに逆らってトラブルを解決しようとは思わないだろう。

だから、君が人に動いて欲しいなら、その分野に関する権威であることを伝えるのである。

.jpg)

このような権威は、次の3つの外部的な要因によって、相手に感じさせることができる。自動反応だな。

弁護士を例にして説明しよう。

1⃣ 肩書

自己紹介をするときに、「弁護の士〇〇です」とすることで、相手は権威を感じる。

2⃣ 服装

よれよれのスウェットで、「弁護士の〇〇です」と言われても、権威はあまり感じさせられない。

スーツでバシッというのである。

3⃣ 装飾品

そのスーツに、弁護士バッジがきらめいていれば完璧だ。もう、あなたは意見を飲むしかない。

では、このように、人間が上位者や専門家の意見に素直に従おうとするのはなぜだろう?

…

…

…

それは、上位者や専門家は自分より知識があるから、頼った方が自分に利益をもたらす正確な判断ができる可能性が高い、というものであろう。

6 希少性の法則

希少性の法則とは、「人は、手に入りやすいものより、手に入りにくい物の方が、価値あるものと感じる」というものである。

人間は、「限定品」という言葉にめっぽう弱い。

と熱くなってしまうのである。

この限定というのは、

- 数量

- 時間

を限定するものである。

そして、この希少性の法則は、すでに述べた法則とのコンボで、より強く作用する。

以下、1⃣コントラスト効果(前編参照)とのコンボ、2⃣社会的証明とのコンボ、の順で述べる。

1⃣ コントラスト効果とのコンボ

少ない数であることは、希少性の法則を発動させる。

しかし、ここで一工夫。

最初から少ない数を提示するよりも、最初はある程度多めの数を示しておいてから、それが少なくなるというギャップを見せることで、希少性の法則はより強くなる。

有料noteの販売で、「あと〇個/合計〇個」のような販売手法をとることがあるが、この開きが大きいほど、希少性の法則の効果は強くなる。

2⃣ 社会的証明とのコンボ

購入者相互で、商品を巡って「競争」させる。オークションがいい例だ。

人が商品に群がれば群がるほど、

となり、購買意欲が上昇する。

…

さあ、ここで考えよう。なぜ、人は希少性なもの=価値のあるものと自動反応してしまうのか。

…

…

…

それは、「価値のあるものは人がすぐに確保するはずだから、必然的に数が少なくなる」というものである。

だから、逆から、「数が少ない物→価値があるもの」と自動的に反応させることで、価値のあるものを素早く確保できるようにしたと考えられるのである。

あとがき~法則の悪用について~

さあ、いかがだっただろうか。

- 「早く法則つかってみたい!」

- 「あの商品はこの法則を使って売っているんだ。アハ体験!」

- 「人間がが利益を追求する社会的な生き物だから、いろんな法則が備わったんだなぁ」

などと感じていただけたのではないか。

そう。人間は他者と生きる宿命にある。だから、それを効率化するために、自動運転装置がプログラムされているのだ。

だが、一つ引っかかることはないか?

悪用して利益を搾り取ろうとするやつがいるんじゃないの?

そう、その通りだ。

今までの述べてきた法則って、発動条件を満たしただけで、自動的に発動してしまう。中身が伴わなくともな。

例えば、

- 自分だけの利益を実現するために、ある人は政治家にワイロを送った(返報性)

- 最初は100万円という条件で車を買う契約を進めてたのに、直前になって「上司に相談したら安すぎた。120万円になる」と言われた(一貫性)

- レビューが良かった風俗に行ったら、BBAがでてきて、レビューは全部サクラだった(社会的証明)

- すごい美人な女性をナンパしたら意気投合して、ホテルINしたら、正体は美人局でコワいお兄さん登場(好意)

- 法律を学んだことのない素人が、スーツバシッときめて、襟元にニセの弁護士バッジをつけて法律相談をして、アドバイスをした。しかし、デタラメで、真に受けた相談者は大損した(権威)

- 「限定売り尽くしセール」だからあわててその店の商品を買ったが、その店は1か月後にちょっとリニューアルしただけで営業再開してた(希少性)

こんなことがまかり通っていたら、俺達の社会生活はなりたたない。

法則、自動運転装置は、中身を伴う状態で使えれば、とても便利なものである。選択の嵐の中で、楽に、適切な判断をさせてくれるのだから。

だからこそ、

- 俺達は、この法則を不当に使わないよう、外見だけでなく、実質も磨かなければならない。

- また、法則を不当に使っているやつに利益を与えないように、そういう奴からは買ったりせず、利益を与えないようにしなければならない。

このようにして、法則が適切に使われるように、1人1人が戦い続ける必要がある。

では、法則の悪用に気づくには、はどうすればいいだろう。

…

…

…

君は大丈夫だ。

なぜなら、人間には、自動運転装置だけでなく、それを学ぶ力、すなわち「理性」も備わっているんだから。

参考文献紹介

影響力の武器[第三版] なぜ、人は動かされるのか

本記事の主要参考文献。

ヤバイ。ヤバすぎる。有益すぎる。それだけ。

本記事に載せきれなかった、たくさんの法則の活用例がみれるよ。

各章の最後に理解を深める練習問題がついていて、自分の頭で考える力をつけさせてくれる。

この本の内容をしっかりと理解するだけで、どんな状況でも「人間として」生きてける力がつく。

なぜハーバード・ビジネス・スクールでは営業を教えないのか?

.jpg)

- まず、客を目と耳でよく観察し、自分の利益より先に顧客の利益を考える

- 商品のストーリーを語る(事件が起こり、悩み、解決する)

- 共感力と自我のバランスが、「自分は正しい事をしている」という強いマインドを作る

トップセールスマンって、やっぱり視野の広い「偉人」なんだなぁ

コメントを残す